全生命周期管理是在前期管理、运行维护、再利用三个环节基础上形成的闭环管理,可实现资源利用效益的最大化,从根本上改善系统运行的经济效益。电力企业配网资产生命周期管理主要面向电力设备开展,可依照电力设备全生命周期实现安全、成本、效益等的高效管控,达到了资产管理的全面升级,已经成为新时期电力企业配网资产管理工作中不可或缺的关键。

1 电力企业配网资产生命周期管理的作用

电力企业配网设备数量庞大,包括变电设备、配电设备、保护装置等,可根据实际需求进行运转调配,具有一定的流动性。在上述资产管理过程中,仅仅通过现场管理根本无法全盘清查,很容易造成资产利用信息不匹配、资产成本统筹管理不到位等,严重影响了电力企业配网运行的经济效益。

资产全生命周期管理(Life Cycle Asset Management,LCAM)是在安全管理、效能管理、成本管理等基础上形成的资产管理体系,其实施过程中要求从资产的生命周期出发,实现“设计制造-购置安装-使用维护-改造更新-报废”等关键环节的全面把控,以实现资产效益的最大化。在电力企业配网资产管理过程中,利用上述管理模式能够达到资产的全过程、拓展性协调分配,在集成管理基础上进一步优化资产效能,使电力企业配网运行的安全性、可靠性和经济性全面提升,为我国电力企业又好又快发展打下了坚实基础。

2 电力企业配网资产生命周期管理的实践

本次研究过程中主要以南方地区某电力企业为例,分析其配网资产管理改革后的业务模式和应用效益,现内容如下。

2.1 企业概况

某地区电力企业主要负责区域居民用电,其供电范围较广,配电设备分布较为分散。在传统资产管理过程中,该企业主要依照运行设备现状开展资产梳理和资产管控。上述过程中仅仅能够对固定资产利用率进行把控,资产管理效益低下。

2017年以来,某地区电力企业按照党的十九大中的各项要求,进一步深化企业配网资产管理体系,形成了基于PAS 55的资产全生命周期管理模式,制订了资产全生命周期管理的相关规定,并结合配网特征进行业务模式调整,使其配网资产管理工作迈上了一个新台阶。

2.2 管理模式

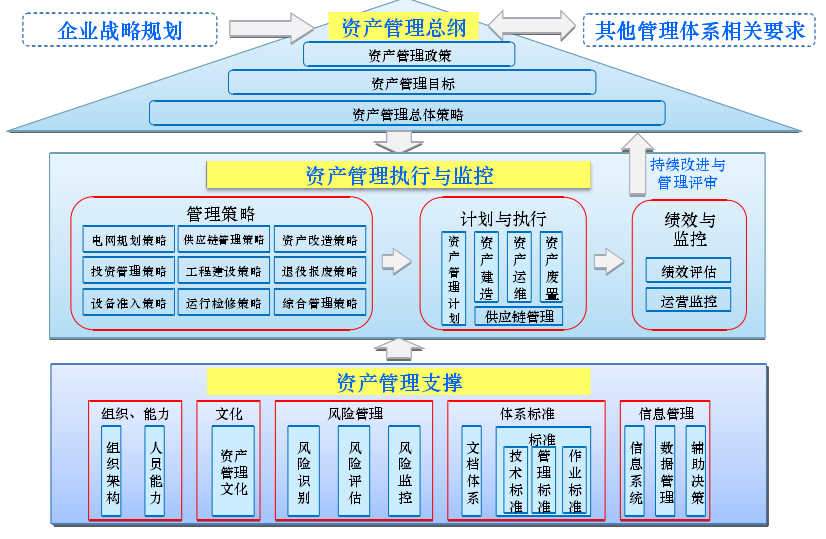

某地区电力企业配网资产生命周期管理体系设计过程中主要遵循PAS 55结构,在该基础上形成3个层级32项管理要素,见图1。

图1 基于PAS 55的资产生命周期管理架构

(1)规划设计。主要包括电力企业战略规划、资产管理总纲和其他管理体系相关要求三部分内容。上述顶层设计过程中必须全面把握资产管理的各项条例、规范等,在该基础上结合电力企业配网发展现状形成符合自身实际的政策目标和总体策略。

(2)管理运行。主要包括管理策略、计划与执行方案、绩效与监控措施三部分。运行的过程中应全面梳理电力企业配网资产生命周期管理业务之间的关联,形成合理的资产管理模式。

如在一次设备管理过程中,应先依照配网规划、资产运维与改造计划、资产准入情况等基础上形成合理的资产供应链管理体系,按照绩效、成本、风险等指标分析上述环节中的资产使用效益,形成合理的处理方案和调配策略,使电力企业配网资产效益最大化。

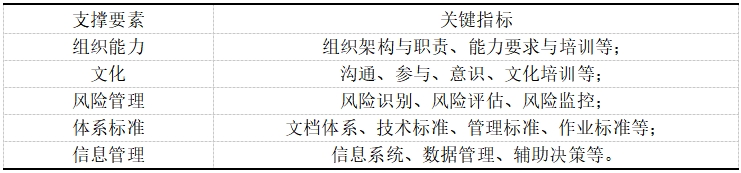

(3)体系规范。主要包括组织与能力支撑、资产管理文化支撑、风险管理支撑、资产管理体系标准及信息化建设五部分。设置过程中应按照PAS 55结构中的关键内容形成相应条件指标,如表1所示。

表1 电力企业配网资产生命周期管理的支撑指标

2.3 效益分析

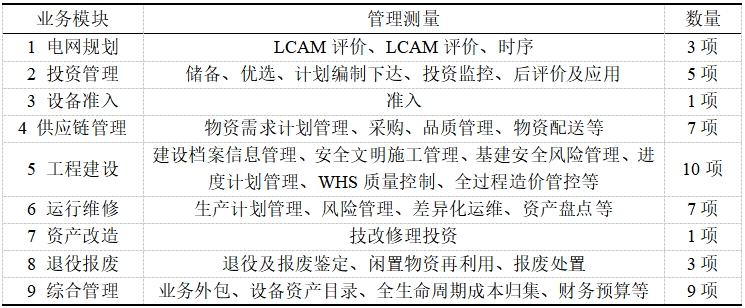

某地区电力企业配网资产生命周期管理过程中按照以上模式框架分别进行组织管理、系统建设和运行管控,形成了九大业务模块,对电力企业配网资产生命周期管理中的各项内容进行细化,形成了完整的横向闭环协同体系,其具体见表2。

表2 某地区电力企业配网资产生命周期管理的业务模块

截止到2020年底,某地区电力企业配网资产生命周期管理过程中资产利用有效率从2018年的78%提升到92%,资产运用效益明显提升;配网规模从2018年以来扩大近4倍,但成本投入仅增加2.65倍,其资产配置和使用效益明显改善,成本投入大规模减少,达到了非常好的资产管理效果。

3 电力企业配网资产生命周期管理的优化

从某地区电力企业整体情况来看,资产全生命周期管理模式应用过程中经济效益显著,既可以减少成本投入,还能够提升利用效益,达到了双管齐下的效果。而在细节方面,其物联网管理、智能化交互等还存在一定的缺陷,造成资产全生命周期管理过程中出现业务壁垒、信息不匹配等,阻碍了电力企业配网资产管理发展进程。为解决上述问题,电力企业配网资产生命周期管理工作开展中必须:

(1)引入物联网技术,增强资产全生命周期管理的一致性。物联网技术能够通过图像编码、REID、GPRS等实现智能识别和定位,快速进行资产盘点,实现资产信息的智能化管控。在上述过程中按照资产情况进行编码后,二维码图像中可直接查阅设备参数、运行条件等。配合现场REID装置进行扫码识别,同时通过装置中的GPRS定位模块快速生成定位信息,将其与射频数据打包,传输到电力企业配网资产生命周期管理平台中,用于进行出入库、全盘清查等。

上述过程中借助物联网技术将资产管理各环节连接为一个整体,实现账卡物的一致性。操作时仅通过人工智能就可实现,大大降低了人工盘库的工作量,从根本上提升了电力企业配网资产生命周期管理成效。

(2)实现智能化互联,达到资产全生命周期管理的实时性。电力企业配网资产生命周期管理过程中很容易出现由业务信息交互不及时造成的资产状态不匹配、资产信息不一致等现象,严重影响了资产利用效益。为解决上述问题,在电力企业配网资产生命周期管理过程必须做好智能平台的构建,可形成以ERP为核心的综合管理体系,将财务管理系统、OA系统、GIS系统等全面融合,做好各项资产的综合管理和数据的实时共享,以确保电力企业配网资产生命周期管理业务部门均能够获取资产的实时状态信息,避免出现“重复”使用、长久闲置等情况。必要时还可以定期发布电力企业配网资产最新信息,包括基础信息、使用情况、报废处置等,增强各部门对配网资产状态的把控,实现电力企业配网资产生命周期管理效益的最大化。

(3)形成动态化的风险管理机制。电力企业配网资产管理应保持科学性,这样才能提升资产管理水平,才能为后续电力企业管理工作的开展奠定良好基础。形成动态化风险管理机制,电力企业管理人员要做好风险识别、风险分析、风险评估、风险监控及风险处理工作,以保障配网资产生命周期内管理的持续性,延长配网资产生命周期,为企业节省管理成本的同时节约资产成本,以促进电力行业的稳定发展。管理过程中相关人员应根据配网资产所处的不同阶段,确定可能存在的关键风险因素,提前做好风险应急预案,最大限度降低配网资产生命周期管理成本。此外,要建立配网资产生命周期管理预测模型,根据不同预测结果采用不同的管理方案,真正实现风险的动态化管理,达到电力企业配网资产生命周期管理目标。

4 总结

电力企业配网资产生命周期管理过程中必须做好基于PAS 55的模式体系构建,在上述基础上形成系统化、层次化、规范化资产管理策略,使资产管理能够契合电力企业配网建设和发展现状。要进一步深化物联网改革和智能化互联,依托信息技术、智能交互等全面提升电力企业配网资产生命周期管理效益,推进电力企业配网资产生命周期管理发展进程。

参考文献:

[1] 刘瑞均. 电网企业深化配网资产全生命周期管理的实践[J]. 知识经济,2019(34):83-84.

[2] 冷剑. 资产全寿命周期管理体系下的配网可靠性研究[J]. 低碳世界,2018(01):138-139.

[3] 杨湛. 电网企业资产全生命周期管理财务策略研究[J]. 中国电业(技术版),2013(11):85-89.

[4] 张达. 资产全寿命周期管理体系下的配网可靠性探讨[J]. 中国新技术新产品,2019(03):139-140.

[5] 刘迅. 基于ERP系统的设备资产全生命周期管理[J]. 湖南电力,2014,34(03):45-47+57.

作者简介:

冯杰辉,(1987-)男,学历:大学本科,籍贯:广东开平,职称:工程师,研究方向:供用电管理和电网资产管理方面。