引言

经济的迅猛发展给生态环境带来了巨大的破坏,全球气候变暖导致气温上升,北极因其脆弱性和较弱的自我修复及调节能力,环境治理面临着多种困境(杨振姣, 董海楠, 2012)。随着人们对生态问题研究的深入,试图从其他学科寻求解决生态环境问题的路径,在更大范围内增强人们的环保意识,将生态领域的问题与其他学科相结合成为了一个不可阻挡的趋势,因此生态语言学应运而生。试图从语言角度对话语进行生态取向的分析,从而提倡生态有益性的话语,改善模糊性的话语,抵制破坏性话语(何伟, 2018)。新闻媒体在传播信息和引导大众思维方面作用显著,分析北极冰川融化的新闻报道可以最大程度的获取相关信息,从而提升人们的环境保护意识,解决严峻的环境问题。因此从生态学的角度分析有关环境问题的新闻报道,成为运用话语分析方法解决北极冰川融化问题的一个新视角。本文总共从国内外知名的报刊中选取了22篇关于北极冰川融化问题的新闻报道,中外各十一篇作为研究的分析对象,其中国内部分中《中国日报》选取了八篇、新华网选取了三篇;国外的报刊中华盛顿邮报两篇和纽约时报九篇。分析过程中主要运用分析软件UAM Corpus Tool和AntConc,从生态语言学的角度对评价资源进行标记和分析对其进行话语分析。

生态语言学的发展梳理

1972年 Haugen将生态与语言相结合,在其作品《语言生态学》中最早提出生态语言学的概念,创新性地将语言环境和生态环境作隐喻类比,为生态语言学的研究奠定了第一个研究范式,20世纪以来生态语言学作为一门跨学科的研究得到发展。随着科学作为唯一能够深化思想和洞察力、推动人类进步的单向动力的思维定势渐渐受到了质疑,崇尚生态环保和辩证认识论的新科学理念展现出其重要的理论价值和实践价值,成为了大多数人们回应全球生态危机日益恶化的环境状况的有力武器(Steffensen, 2014)。Halliday从功能语言学的角度寻求解决生态环境问题的方法,将理论应用于话语分析中,探究了生态语言学对于批评话语研究的补充作用。Stibbe在其文章中提出将生态语言学作为一种批评话语研究的新领域。其运用的范式不仅考虑人类与其他人类的关系,而且考虑人类与所有生命所依赖的更大的生态系统的关系。Alexander和 Stibbe(2014)认为生态语言学是研究语言对人类、其他生物和物理环境之间维持生命关系的影响的学科,它规范地倾向于维护那些能够有利于维系生命的关系。生态话语分析是一个多元整合的概念,追求多元融合是其主要方向。生态话语分析的路径有两种,第一种指生态语言学研究的文本范围涉及所有可能鼓励人们破坏或保护生态系统的方式行事的言论,例如政治话语、广告话语和外交话语等。第二种指的是在进行生态话语分析时,文本中传递出的隐含意义可能涉及意识形态方面的引导,所以总结生态文本的话语运用情况,由此来采取相应的行动回应生态问题。

从第一个路径出发,李淑晶和刘承宇(2020)从生态话语的视角下分析政治语篇,研究表明破坏性话语体现在维护自身利益对他国做出消极评价,经济上仍提倡消耗的发展模式,一味的将本国公民的置于中心位置,对他国采取傲慢和压制的态度等多个方面。何伟和马子杰(2018)将生态语言学和功能语言学相结合,分析了澳大利亚媒体对十九大的报道,宏观层面显示出澳媒在报道时有明显的侧重或忽略,微观层面上来看破坏性评价资源占主要部分。杨阳(2018)对美国退出《巴黎协定》的新闻报道进行了生态话语分析,试图揭示其中蕴含的意识形态,从而呼吁人们建立恰当的、有益于生存的生态哲学思想。从第二个路径出发,赵蕊华(2016)以银无须鳕评估报告为例,分析非人类动物身份的构建,揭露了动物价值只存在于人类活动中的物种偏见,从而有利于引起大众的生态保护意识。

理论框架

3.1 生态话语分析

从语言的角度来研究生态问题,关注语言以及语言的使用对生态系统的影响是由Halliday提出的研究范式。一方面在日常交流中,自然界和非人类的生物往往被单纯地划分为有用类,这体现了日常语言使用中所蕴含的功利主义的人类中心主义意识;另一方面,因那些倡导非可持续发展的行为的话语生态问题也日益加剧。何伟等人(2018)在总结前人的研究范式的基础上将生态话语分析定义为基于一定的生态哲学观,从语言学角度对话语进行生态取向的分析,目的是提倡对生态系统良性循环和发展有益性的话语,改善模糊性的话语,抵制破坏性的话语。但是在分析话语时应注意单纯从词语的字面意义考虑的做法,应将情感缘起的因素纳入考虑范围中。

3.2 评价理论

评价理论源于系统功能语言学的人际功能,旨在提供一个全面的理论性和描述性的评估框架,可以用来构建社会经验的价值,从而超越只有体现话语中情感的文本分析框架,最终实现在一个更加丰富的层面理解人际交往模式的意义(Oteíza, 2017)。评价理论包含三个子系统:态度(Attitude )、介入(Engagement)和级差(Graduation)。态度是评价理论的核心,分为情感(Affect)、判定(Judgement)和鉴赏(Appreciation)三部分。情感是指人的情绪和感觉的表达,分为品质情感、过程情感、评注情感。判定指根据社会道德或规范,来对人类的行为做出肯定或否定评价,分为社会许可和社会责任。鉴赏包含三个分支:反应、组成和评估。

介入关注言语的协商方式,表明语篇或者作者声音的来源,分为自言和借言。根据介入赋予的对话空间大小,介入资源构成了从自言到借言的连续体,从自言开始对话空间越来越大(张征,刘世博, 2016)。级差加强或减弱话语的强度,通过语势和焦点两种方式实现,前者提高或者降低言语的容量;后者指说话人把其语义类型的焦点变模糊或者清晰。

关于北极冰川融化新闻语篇的生态话语分析

4.1 新闻语篇中评价资源的分布情况

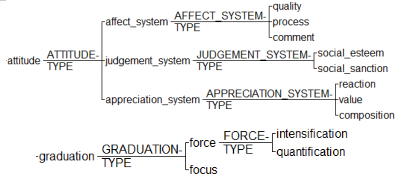

本章对选取的22个新闻语篇总共标记了2160次,下图是本文运用UAM Corpus Tool建立的分析框架。

图1 UAM Corpus Tool 3 中建立的评价资源的理论框架

4.1.1 态度资源的生态话语分析

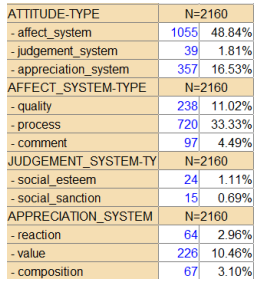

在总共标记了的2160个评价资源中,态度系统占据主导地位,出现了1451次占67.18%,本文将其进一步分类得到如下结果。

表1态度资源的分布情况表

表1态度资源的分布情况表

态度资源中情感资源出现1055次,占48.84%,评判资源出现39次占1.81%,鉴赏资源出现357次,占16.53%。每种态度都具有极性,从生态话语分析的角度来看,又可将态度资源分为积极的和消极的两类

4.1.1.1 情感资源分析

在本文选取的新闻语篇中,品质情感出现238次占据11.2%,过程情感运用720次占33.33%,评注情感97次占4.49%.

品质情感资源分析

“品质”情感是指语言使用者通过使用表品质的词汇或短语表达的情感, 最能够能明确传达新闻编辑者态度的类型,反过来也表达出现象对新闻报道者的影响。以下几个例子选自中外新闻报道。

1) 许多专家认为,北极正在变得“面目全非”

(《30年升温10℃ “新北极”正在形成》)

北极气候与以往大相径庭

(《30年升温10℃ “新北极”正在形成》)

例1和例2中新闻报道者使用“面目全非”、“大相径庭”等具有鲜明变化的词汇,说明北极现状变化之大,让目击者难以置信,从侧面体现出北极问题的严重性。从生态话语分析的角度,“面目全非”“大相径庭”都属于消极性词汇,但是从功能语言学的角度出发,将语境因素包含在考虑范围之中时,可得出此处报道者是为了营造出北冰洋在全球变暖前后的恶化程度的效果,引起人们的警醒。所以综合来看,这两个词发挥了促进生态环境向更好的方向发展的作用,所以属于有益性情感资源。

它是没有能力在海里捕捉海豹,所以随着海冰面积的减少,它们捕猎海豹越来越难。

(《人们生活方式若不变 北极或2070年无冰》)

笔者描述在冰川减少的影响下,北极熊猎食越来越“难”。“难”本意是实现可能小,不容易被攻克的情况。虽然是消极性描述,但是从描述的本体角度来看,正是人类关切动物的表现,将动物作为本体,从动物的切身利益出发,指明环境给他们带来的伤害,体现促进万物和谐共生的理念,所以也属于积极的情感资源。

过程情感资源分析

过程情感主要是小句运用例如表示动作过程、心理过程或行为过程等词汇,来表达情感的类型,以下是在原文中选取的例子。

气温正在飙升,海冰正在减少。

(《30年升温10℃ “新北极”正在形成》)

这里位于地球最北端,是北极熊的栖息地,海上浮冰在不断融化。

(《北极圈难逃热浪袭击 北极熊或将灭绝?》)

如上述例子所示,中文报道中出现次数最多的情感过程词为“减少”“影响”“融化”等,从类型来看都属于反应型,因此也是体现现实型词语。例1)中“飙升”一词飙体现出短时间内速度达到了飞快的程度,用来形容气温有增强程度的效果。在例1和例2中新闻报道描述北冰洋海冰减少并且不断融化,从生态话语分析角度,报道者将北冰洋作为分析的“自然本体”,切实从自然角度出发,使读者深切的体会出北冰洋的面积一直在缩减,未来的形势也不容乐观。因为都属于现实类词语,所以都属于模糊类的中性词语,目的是为真实反映北冰洋情况,增强报道的客观性和可信度。

... aimed at improving the models used for forecasting climate change...

(《Virus Delay, Early Ice Melt Challenge Arctic Science Mission》)

He has made confronting global warming a key part of his second term

(《NASA: Arctic Ice Shrinks to 6th-Lowest Level on Record》)

... ships are "encouraged" to avoid using or carrying heavy fuel oil in the Arctic.

(《As Arctic Ice Melts, Polluting Ships Stream Into Polar Waters》)

例4) improving、例5)confronting 和例6)的encouraged都属于积极的过程情感类型,体现出人类在应对北冰洋问题时积极回应,采取措施来改变北冰洋现状,属于有益性生态话语,新闻报道者对此也是表现出赞同的态度,因其能够体现和谐共生的理念应被提倡。

评注情感资源分析

评注情感资源指在评价时使用情态状语的类型,在本文选取的新闻报道中评注情感资源的使用较少。

Hopefully that doesn’t happen.

(《Virus Delay, Early Ice Melt Challenge Arctic Science Mission》)

...必须全球协力,采取措施积极应对气候变化。

(《北极圈难逃热浪袭击 北极熊或将灭绝?》)

...共同应对全球性挑战的立场、政策和责任...

(《为北极治理作出中国贡献》)

在以上所示的例子中,例1中的hopefully是报道者描写北冰洋探险者期望,冰川不会按照设想的最差情况冲击而下造成破坏。即使大多数情况hopefully是有益性词语,但是在此处是“但愿”的含义,好坏参半具有不确定性,态度模糊所以属于中性生态话语。 例2积极和例3共同都是体现人类在应对气候、挑战时乐观向上的态度,采取合作的方式。因此属于生态和谐型话语,在此报道者也是在赞赏中国能够积极承担责任,为北极环境治理做出中国贡献。

4.1.1.2 评判资源分析

评判资源是从社会伦理的角度出发,判断行为是否符合道德、是否合法。

破碎之后大体积的冰块会激起海浪,引发海啸,会有巨大的破坏力。

(《人们生活方式若不变 北极或2070年无冰》)

它是没有能力在海里捕捉海豹,所以随着海冰面积的减少,它们捕猎海豹越来越难。

(《人们生活方式若不变 北极或2070年无冰》)

spills could have devastating impacts on sensitive ecosystems.

(《As Arctic Ice Melts, Polluting Ships Stream Into Polar Waters》)

以上例子中,例1和例3都是形容北冰洋融化后产生的漂浮冰块,会产生巨大的破坏力,对环境和生态会造成破坏。从评判的角度来看属于破坏性描述类型,但是类似的描述增强了人们环境现状严重性的认识,所以有利于环境改善。但是将自然作为主语,隐藏了真正使环境变成如今情况的主要原因——人类活动,所以不符合生态和谐的理念,不应被提倡。例2描述北极熊没有能力在海里捕捉海豹,报道者虽然只是在描述实情,但是在联想北极熊在北冰洋越来越恶劣的生存环境,“没有能力”的也从侧面体现出北极熊生存的无奈和艰难,使读者产生同情之心,将人类与自然联系在一起,体现出万物共生的理念,产生积极效应。

4.1.1.3 鉴赏资源分析

在全球范围内,极端高温加剧了美国西部的森林火灾 ...

(《北极圈难逃热浪袭击 北极熊或将灭绝?》)

北冰洋很可能在2034年迎来第一个“无冰之夏”

(《北冰洋的“无冰之夏”》)

在以上例子中,例1“极端”描述气候变暖后,气温达到了非常严重的地步,这样的气温无疑会加剧北极问题,带来不利影响。例2“无冰”之夏描述北极海冰在不断融化,照这个趋势,可能在未来迎来无冰的夏天。极端和无冰的描述都略带夸张色彩,但不排除类似情况在未来发生的可能,因此报道者运用加强语气的描述,是为了给读者带来心灵震撼的效果,有利于人们认清形势,尽快采取措施来制止此类事件发生。

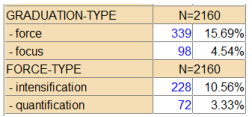

4.1.2 级差资源的分布情况

级差主要包括语势和焦点两部分,前者描述的是语言的表达的程度,又分为强度和数量两个维度;后者指的是中心化或者边缘化的表达方式。极差系统出现次数为437次,占20.23%,根据表2的结果分析,级差资源中语势使用的更为普遍,出现339次,并且大多都是用于强调语气的强度。为进一步清楚地分析结果,本文从语料中选取了以下七个例子。例1和例2属于“焦点”的类型,例3到例7中的用法都属于“语势”的类型。 表2 级差资源的高频词汇总表

表2 级差资源的高频词汇总表

...declines have been especially dramatic in the past decade.

(《Earth Observatory: Melt Season in the Arctic Getting Longer》)

... sea ice melt season and that’s a really important transition...

(《Virus Delay, Early Ice Melt Challenge Arctic Science Mission》)

especially和 really,是报道者使用聚焦的描述,将读者的注意力集中到文本上。在此处作者描述北极冰川容量在过去的十多年一直处于下降的状态,用especially来形容dramatic,能够增强环境恶化程度给读者带来的震撼感,由此直击人们的心灵,力求对读者产生一定影响,从而引起人们对北极环境问题的重视。同样really一词将读者吸引到此处的描写,然后引出important的评价。描述出北极正处于一个冰川融化的时期,这个转化给北极生态环境带了很大的影响,总结来看,焦点的用法利于作者达到新闻的舆论引导目的,因而能够在公众内产生效应,利于加强人们对环境的关注。

But eventually a day arrives when melting is continuous...

(《Earth Observatory: Melt Season in the Arctic Getting Longer》)

北极海冰覆盖范围呈现减少趋势,不断突破过去几十年的纪录。

(《30年升温10℃ “新北极”正在形成》)

eventually和“不断”是从时间的维度来形容强度,例3 是作者说明在北极继续被破坏下去的情况下,终有一天我们会尝到环境恶化带来的“苦果”。Eventually增强了作者的语气,起到了强调的作用,是表达一种警告的态度,也是对某些人在环境问题上采取观望态度的谴责。“不断”则表达出北极环境问题存在时间之久,不是一时的问题,并且在持续恶化

the St Patrick’s Bay ice caps completely disappeared.

(《The Arctic is in a death spiral. How much longer will it exist?》)

... has declined dramatically over the last decade.

(《Earth Observatory: Melt Season in the Arctic Getting Longer》)

格陵兰岛的融化使海平面上升的幅度超过了过去三个半世纪,甚至超过了数千年。

(《最新研究称格陵兰岛冰盖正以前所未有速度融化》)

completely和 dramatically的用法是从程度的维度,强调北极冰川融化问题的解决迫在眉睫,如果任其发展下去,后果不堪设想。例7 则是从数量的角度增强语气,“三个”“数千”的用法形象的表达出海平面上升的程度。

综上,级差资源在本文选取的新闻报道中,都适用于强调北极冰川融化问题的严重态势,增强严重性也恰恰是为了引起人们更多的重视,所以长久来看有利于改善北极的生态环境问题,因此应被归为有益性表达。

结论

基于态度资源是直接表达话语者态度的类型,因此可以看出在关于北极冰川融化问题上,国内外新闻报道者都立足于真实的描述北极生态环境现状,表达出急切的担忧之情,同时给读者更加深刻的震撼,将北极问题的严峻程度直接展示给读者。表面上运用消极的评价词汇,但实质达到了积极的作用。除此之外,话语者对保护生态环境的做法表示了赞同,对于将环境问题置之于不顾的做法表示反对。主要运用级差资源增强语势,目的是引起读者对北极环境问题重视,达到新闻报道的舆论宣传作用。

通过根据生态话语分析的标准,报道中评价资源可分为有益性、中性和破坏性话语。北极冰川新闻报道更倾向运用有益性话语,提高大众对北极问题的关注度和保护意识。破坏性话语主要是体现在模糊问题原因的主体上,将人类作为旁观者来谴责环境问题。外媒批判北极问题恶化对其他生物的影响,回避人类活动的主要影响,不利于读者认清问题真正原因,从而改变人类所起到的破坏作用。

话语者的态度取向对于大众有不可忽视的影响,中外北极问题的新闻报道总体上传递着积极的态度,提倡及时解决问题,从而改善北极的生态环境。符合生态哲学的理念,利于逐渐实现天人合一,万物和谐的目标。但人类应勇于承担自身的责任,而不是仍旧停留在人为本体的固有思想上,忽略自然界的其他生物,这样的做法会严重的削弱新闻报道的积极作用,塑造人类经济价值、人文价值更重要的观念,是不应被提倡的方式。

参考文献

Alexander, R. & A. Stibbe. From the analysis of ecological discourse to the ecological analysis of discourse [J]. Language Sciences, 2014 (41):104-110.

Haugen, E. The Ecology of Language[M]. Stanford University Press, Redwood City, CA, 1972.

Halliday, M.A.K. New ways of meaning: The challenge to applied linguistics [J]. Journal of Applied Linguistics, 1990 (6): 7-36.

Steffensen, S. V. & Fill, A. Ecolinguistics: the state of the art and future horizons[J]. Lang. Sci. 2014: 6-25.

Stibbe, A. Ecolinguistics: Language, Ecology and the Stories We Live by[M]. Oxon & New York: Routledge, London, 2015.

Oteíza, T. The appraisal framework and discourse analysis[J]. The Routledge Handbook of Systemic Functional Linguistics, 2017: 457-472.

黄志雄. 北极问题的国际法分析和思考[J]. 国际论坛, 2009(11):8-11.

李淑晶, 刘承宇. 基于评价系统的生态话语分析——以特朗普退出 《巴黎气候协定》的演讲为例[J]. 外语与外语教学, 2017:65-76.

魏榕, 何伟. 国际生态话语之介入系统分析模式建构[J]. 解放军外国语学院学报, 2019(42):91-99.

杨振姣, 董海楠. 北极环境问题研究综述[J]. 中国海洋大学学报, 2012: 26-32.

杨阳. 系统功能视角下新闻报道的生态话语分析[J]. 语言学研究, 2018:33-45.

张瑞杰, 何伟. 生态语言学视角下的人际意义系统[J]. 外语与外语教学, 2018(2):99-108.

张征, 刘世铸. 情态及情态隐喻与学术话语对话空间建构[J]. 语言学研究, 2016(2):44-58.

赵蕊华. 系统功能视角下生态话语分析的多层面模式——以生态报告中银无须鳕身份构建为例[J]. 中国外语, 2016:84-91.