作为小规模的自然生态体系重要组成部分而言,河道水系统本身具有局部性的自然气候条件改善、地下水的补给、防洪排涝等多个层面的作用功能。河道水环境包含了较为复杂的生态体系构成要素,那么在客观上决定了河道水环境必须得到持续的维护保持。在目前的情况下,河道水质遭到化工污染以及生活垃圾淤积阻塞的状况已经较为显著,其中最为关键的河道污染产生形成根源就在于缺失规范化的河道排污整治技术方案。由此可见,全面治理以及应对当前阶段环境下的河道水质污染状况应当侧重体现在河道清淤截流,健全河道现有的生态过滤床结构系统。

一、河道水环境污染的目前现存问题

(一)缺少规范化的河道生态体系管理工作

河道水环境本身具有整体性的基本特征,河道水生态体系的常规管理维护工作如果缺少了必要的管护实施力度,则会埋下河道遭受大规模水质破坏的生态安全风险。在当前的情况下,缺失规范化与精细化的河道管护实践工作就会导致形成河道各个关键区域的垃圾淤积,缺少护坡植被的河道两侧就会出现程度较为显著的水土流失以及土壤沙化侵蚀状况。很多城乡地区现有的河道两侧护岸结构存在单一的水生植被品种缺陷,河道两侧种植的水生植被总体数目较少,无法形成河道自身的净化水质能力。存在持续排放趋势的化工废水以及生活垃圾污水将会持续融入河流水体范围,进而引发河道生态体系的显著水质破坏后果。缺少常规性的河道生态体系管护措施将会明显削弱河道本身具备的自我净化循环能力,客观上增加河道淤积污染以及废水侵蚀的风险性。

(二)河道存在淤积

存在生活垃圾严重阻滞淤积状况的城乡河道就会出现明显的水质生态破坏,河道管护的具体负责部门人员由于未能做到定期进行全方位的河道垃圾清除,进而导致发生规模较大的河道垃圾淤积污染。自然降雨携带的有害化学物质、居民日常排放垃圾、水流冲刷作用下的河道土体都会长期淤积在河床底部,造成河道水质的性状发生浑浊的改变。在情况严重时,未经必要清淤操作处理的城乡地区河道还可能表现为较大面积的杂质污染存在状况,引发河道水质的富营养化。存在垃圾固废排放影响的河道生态体系就会导致散发恶臭的气味,富营养化状态下的河道藻类植被将会呈现快速蔓延的趋势,造成河道范围内的鱼类窒息死亡。

(三)不彻底地污染截流隐患

对于河道污染进行全方位地截流,能够保证及时清除现有的河道污染隐患。然而在目前的情况下,缺少彻底性地河道截流以及河道清淤工作将会明显增加河道水质遭到破坏的隐患等级。具体而言,未能经过彻底清淤处理的城乡地区河道水体将会混杂化工排放废水以及生活污水成分,缺失全面与彻底的河道清淤截流措施将会造成河道流域的黑臭水体污染后果形成。现阶段的雨污分流传统实施做法通常很难保证实现更加彻底的河道污染清理实施效果,那么必须积极探索并且采用全方位的河道污染清除以及截流保护措施。

二、河道水环境污染的检测技术方案

在目前的状况下,用于全面检测河道水环境的现有技术手段表现为多样性,其中最为关键的就是创新采用智能化与数字化的自动检测仪器。运用河道水质环境的离子色谱专业测试设备,能够结合自动化的测试结果数据来进行更加精准的河道污染总体状况判断。通过采取以上的河道污染状况判断以及鉴定技术实施方案,那么对于河道各个区段当前时段存在的污染物质种类、污染严重等级、河道截流的科学设计方案等都能进行规范化的判断。

对于离子色谱的水质污染测试仪器系统而言,主要采取了输液泵来放置自动采样获得的河道测试样本,通过进行离析处理来判断确定分离柱的河道水质离子成分、水体酸碱度、废液的测试结论等。并且,采取以上的离子色谱测试系统设备,还能促进实现精准程度更好的水体酸碱程度以及阴阳离子测试数据结果,有效确保了经过智能化测试形成的河道污染测定数值结果符合精准程度的目标要求。

此外,电化学的专用检测设备仪器必须达到较为良好的灵敏程度以及准确程度指标,切实控制并且降低仪器发生误差的概率。电化学分析的环境污染测试判断手段不仅可以节约利用环境污染检测的工作实践资源,同时还能做到有力支撑环境污染整治的科学方案制定。运用电化学的环境测试科学技术方法,应当重点体现在测试样本的物质特性判断,配制检测溶液并且将其作为待测环境样本的溶解基础。电化学的检测操作过程应当侧重于电极与电位参数的准确设计,采取自动化的智能环境测试仪器予以完成。红外光谱的测试仪器本身具有精密性,那么检测业务人员应当做到规范操作以及使用红外光谱的测试系统设备,避免由于错误的人为操作进而造成了红外光谱的测试仪器遭到损坏。具有良好安全性与可靠程度的红外光谱测试技术方法目前正在广泛采用于检测工作领域,进而体现了红外光谱测试技术具备的良好可行性效果。红外光谱的环境测试设备对于环境污染的现有严重程度能够进行直观的展示,有效防止环境检测的实践盲区存在,显著降低了检测实施成本。

三、河道水环境污染的治理应对措施

(一)全面改造河道护岸系统

河道护岸的自然生态系统只有得到全方位的优化改造,才能充分保证发挥出河道护岸的基本价值功能。在此前提下,目前针对河道护岸现有的自然生态体系应当采取规范化的全面改造举措,从而切实有效保证了经过全面改造后的河道护岸结构能够显示出应有的生态安全防护作用。具体在采取全方位的河道生态护岸结构体系改造实践措施中,现阶段的重要完善路径应当集中落实在生态袋与浆砌片石相结合的河道护坡体系构建。

例如,某城镇地区近些年以来正在侧重于当地主要河道的护岸生态体系结构改造,重点设计并且采取生态袋以及浆砌片石相结合的护坡景观布置规划方案。通过采取大规模的砌体护坡勾缝施工技术方法手段,应当能够促进形成具备更好耐腐蚀性与耐潮湿性的河道生态护坡工程结构。河道护坡的工程技术人员对于生态袋的护坡结构组成部分应当进行全面的布置安排,确保限定在4厘米左右的间隔孔隙距离。应当确保布置形成具有良好长期使用效能的河道护坡结构体系,进而显示出河道生态体系的重要保护功能。

(二)布置河道的生态过滤床

近些年以来,河道生态安全防护专用的生态过滤床已经得到了较为普遍的工程实践采用。有关部门为了促进达到河道生态污染的全面整治良好实施效果,则必须创新采用河道生态过滤床的工程结构体系。具体而言,全面规划与布置河道结构的生态过滤床应当集中体现在河道断面结构的过滤床完整覆盖,避免表现为河道两侧的河床部位裸露情况。对于河道横向结构的断面过滤床必须保证实现均匀布置的目标,保证河道两侧区域的水生植被能够得以长期的存活生长。

布置河道体系的生态过滤床主要体现在准确控制砂砾石与陶粒两种工程材料的配比设计参数,通常应当确保限定为3比1的最佳材料配比。对于生态过滤床应当结合河道现有的结构体系长度以及河道延伸面积予以适当程度的优化布置,并且还需要保证将过滤性的填充材料全面布置在河道的过滤床底部区域。河道生态整治的工程技术人员通过采取以上的全面整治技术完善方案,应当能够促进形成河道生态体系的最大化实践效能发挥。

(三)合理采用微生物与水生植物的保护治理技术

现阶段的微生物整治河道污染技术正在日益获得有关部门的重视,采取微生物与水生植物相结合的河道生态体系全面整治污染技术方案,目前已经证实具有非常显著的必要性。微生物群主要包含了体积微小的菌群生物系统,其中重点包含光合细菌,涉及酵母菌群、乳酸菌群、丝状菌以及放线菌等多种类型的菌群组合形式。微生物组合形成的菌群具有非常强大的生物体功能,能够吸收其他生物体的分泌物,以此来促进微生物的菌群自身生长。复合型的微生物主要具有复杂并且稳定的菌群生物体特性,能够促进实现各种类型的生物代谢产物转化与吸收目标。动物体的代谢排放过程也会导致微生物的形成,其中包含多种类型的生物活性物质,主要可以分成有害与有益的微生物。其本身具有环境污染物质的吸收以及分解功能,因此在客观上达到了全面处理遭到污染生态环境的目标。采取微生物的分解作用以及污染物质转化吸收作用还能促进实现自然生态体系的良好平衡性恢复,促进了自然生态体系的水环境质量显著优化。因此在涉及河道生态体系的水生植物保护布置设计方案完善过程中,现阶段的关键技术路径应当侧重于河道水生植物的品种合理选择,从而保证了经过全面种植后的河道水生植物能够达到良好的成活率指标。通过尝试种植河道上游的黄菖蒲、水葱、轮叶黑藻、睡莲与千屈菜等水生植被品种,应当能够促进形成更加良好的河道水质综合整治效果。

除了以上的河道水质专项整治技术方案以外,现阶段的微生物整治技术也要得到规范化的合理采用。具体在微生物的水质净化制剂全面投放实践操作中,主要应当限定在每立方米1克左右的投放制剂浓度,重点应当考虑采取复合生物酶的投放微生物种类。在条件允许时,河道生态整治的有关负责部门还可以尝试考虑投放特定种类的河道水生动物,其中包含鲤鱼、田螺、鳙鱼以及鲢鱼等。通过生物恢复方法改善河道生态体系,具有较好的应用实效。

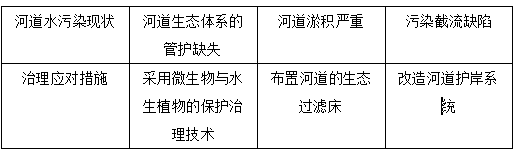

下表为全面整治河道水体环境污染的应对措施要点:

表1 河道水体污染的现状及其应对

结束语:

经过分析可见,破坏以及污染河道水环境的关键因素包含河道垃圾的淤积阻塞、河道生态管护的实践力度缺失、河道排污与清淤的技术方案缺陷等。现阶段的河道水体环境必须得到规范化的专门整治管理,旨在彻底清除河道内部的淤积固废垃圾,布置覆盖面积更大的河道生态过滤床。治理河道水体生态环境的创新技术手段应当包含微生物与水生植物的保护治理措施,切实做到在根源上改善河道现有的护岸生态体系。