颈性眩晕是由于颈背部软组织病变或颈椎骨关节病变,导致椎动脉受压产生痉挛或软组织内压增高引起的植物神经紊乱征。患者除了眩晕,还常伴颈肩部肌肉疼痛、眼胀、头痛、耳鸣等症状[1] 。现代人由于生活方式转变,伏案工作增加,加之长时间使用手机、电脑等电子设备,导致颈部肌肉劳损及颈椎退变加剧,颈椎病发病率逐年上升并有年轻化趋势,甚至连中小学生都常出现“落枕”或颈肩部肌肉劳损情况。

颈性眩晕属于中医“眩晕”范畴,笔者在临床观察中发现,大部分颈性眩晕患者舌苔白腻,脉滑,属于中医“痰浊上蒙证型”。本研究分析了针刺配合神阙温和灸治疗颈性晕眩的临床疗效,现报告如下:

1.临床资料

1.1一般临床资料

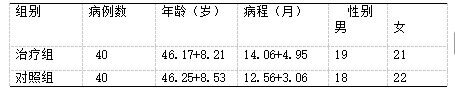

将我科2020年6月—2021年8月的80例患者随机分组(按随机数字表法)。治疗组40例,男性19例,女性21例,年龄22~ 70岁,病程10天~20年。对照组40例,男性18例,女性22例,年龄23~69岁,病程7天~19年。两组患者性别、年龄、病程、病情方面均具有可比性,经统计学处理,两组资料无统计学差异。具体情况见表1。

表1 两组受试者一般资料比较

1.2 诊断标准

1.2.1西医诊断标准 根据中华医学会眩晕诊治专家的共识制定如下诊断标准[2]:

(1)主要表现为眩晕或者头晕;(2)伴有颈肩部疼痛不适,局部触诊有压痛或肌肉僵硬等体征;(3)颈部活动后症状加重或旋颈试验阳性;(4)颈椎影像检查:颈椎退行性改变。

1.2.2 中医诊断标准

中医诊断标准: 中医“眩晕”范畴,根据《中医内科学》分型属于痰浊上蒙型[3]:眩晕而头重如蒙,胸闷身困,舌质淡,苔白腻,脉弦滑。

1.3 纳入标准 (1)同时符合以上中西医诊断标准:(2)年龄>18岁;(3)接受研究治疗方案并完成治疗疗程者。

1.4 排除标准(1)晕针、晕灸者;(2)颅内、心源性、耳源性、肿瘤、药物等原因引起的头晕;(3)有认知或精神障碍无法配合治疗者;(4)孕妇。

2 治疗方法

2.1 治疗组 患者取俯卧位, 取风池、肩井穴、颈2、4、5、7夹脊穴, 常规消毒, 选用杏林牌 0.25 mm×25mm一次性针灸针快速刺入穴位, 深度约0.8-1.2寸,得气后留针,加上华佗牌sdz-ii型电针仪通电,每侧夹脊穴分别接两组电针,共4组,电针不横跨夹脊,选用疏密波型,留针30分钟。取针后患者仰卧位,取江苏康美制药有限公司生产的 28g清艾条1支,均分为5段, 选择其中4段,均点燃一端,放置于特制的木温灸盒(长方形,长约25cm,宽约20cm),温和灸神阙穴, 以患者感到温热舒适为度。患者如觉温度过高,可将灸盒在神阙和上下、左右腹部间轮流温和灸,艾灸约30min。针刺和艾灸每日1次,5次为1个疗程,治疗2个疗程共10次,第一疗程结束后休息2天。第一次治疗当天加用火针点刺百会穴:将头发分向四周,露出百会穴,先涂抹万花油(白云山牌),再将细火针烧至针尖发白,快速频频浅直刺百会穴9次为度。火针后两天不洗头。

2.2 对照组 患者俯卧位, 电针选穴及治疗方法完全同治疗组。取针后患者休息片刻仍选俯卧位,取江苏康美制药有限公司生产的28g清艾条1支,均分为5段, 选择其中4段,均点燃一端,放置于特制的木温灸盒内(长方形,长约25cm,宽约20cm),温和灸颈部夹脊和大椎、肩井、颈外俞、天宗等颈肩部穴位, 以患者感到温热舒适为宜,如觉温度过热可上下左右移动。针刺和艾灸均每日1次,5次为1个疗程,治疗2个疗程共10次,第一疗程结束后休息2天。首次治疗当天加用火针点刺百会穴:将头发分向四周,露出百会穴,先涂抹万花油(白云山牌),再将细火针烧至针尖发白,快速频频浅直刺百会穴9次为度。火针后两天不洗头。

2.3检测指标和方法

2.3.1 临床症状评分 采用《颈性眩晕患者症状与功能评估量表》[4] 对患者进行症状评分:量表总分30分,其中眩晕症状16分,颈肩痛4分,头痛2分,心理及社会适应性4分,日常生活工作4分。评分越高,则临床症状越轻;得分症状越严重。

2.3.2 临床疗效观察 根据国家中医药管理局制定的《中医病证诊断疗效标准》分为四个等级。临床治愈:患者头晕、头痛及肩颈疼痛等症状消失;显效:患者眩晕、头痛及肩颈部疼痛等症状明显缓解, 偶尔发作,但症状较之前减轻且发作间隔时间明显变长;有效:患者眩晕、肩颈部疼痛等症状较前有所减轻,间断发作,症状有所减轻;无效: 治疗后患者头晕、颈肩部疼痛等症状无改善或有加重倾向。

2.3.3 复发率观察 半年后通过门诊复诊或电话随访患者眩晕复发情况。

2.3.4 统计方法 将数据录入SPSS 21.0统计分析系统, 检验水准设置为0.05,计量资料用均数±标准差(x±s)表示, 采用t检验对数据进行统计学处理,当p<0.05时,差异显著。

3.结果分析

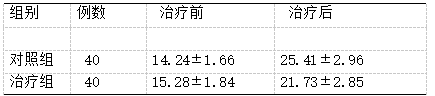

3.1 临床症状评分 根据《颈性眩晕患者症状与功能评估量表》对两组患者进行症状评分。具体见表2。

表2 两组《颈性眩晕患者症状与功能评估量表》评分比较

治疗前,两组评分数据差异无统计学意义(P >0.05);治疗2个疗程后,治疗组平均得分明显高于对照组,差异有统计学意义(p<0.05);两组患者治疗后评分与治疗前相比均有统计学意义(p<0.05),提示两组治疗方法均能改善患者眩晕等症状。

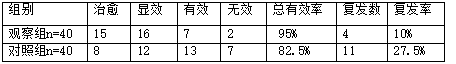

3.2 临床疗效观察临床 根据国家中医药管理局颁布的《中医病证诊断疗效标准》进行临床疗效评价。并治疗结束半年后,通过门诊复诊和电话随访了解。治疗组40例,复发4例,复发率10%;对照组40例,复发11例,复发率27.5%。两组比较差异有统计学意义,治疗组复发率明显低于对照组。结果如下:

具体见表3。

表3 两组临床疗效观察及复发率对比(n %)

表3示,经过治疗后,治疗组有效率(95%)明显高于对照组(82.5%),差异有统计学意义(P< 0. 05),治疗组疗效更佳。

4 讨论

临床上眩晕可分为真性眩晕和一般性眩晕。真性眩晕多因内耳迷路或前庭神经病变导致,眩晕伴周围景物或自身旋转感;后者只有头晕、头眩或站立不稳,不伴外物或视物旋转的感觉。颈性眩晕多属于一般性眩晕,常由颈椎间盘病变、椎间隙变窄、颈部软组织病变、寰枕间隙软组织病变等原因引起颈椎失稳或椎动脉痉挛而导致[5]。

颈性眩晕常包括西医的颈肩部筋膜炎和椎动脉型颈椎病,西医常采用药物、牵引、局部注射等治疗方法,但疗效欠佳。针灸是目前治疗眩晕和颈椎病的常规手段,疗效确切。针灸临床指南推荐选取头、颈部局部穴位进行针灸,即笔者对照组所采用治疗方法。颈夹脊穴和风池作用于局部,能疏通局部气血经络、祛风散寒除湿,缓解肌肉痉挛并改善头颈部血液循环[6]。电针对缓解肌肉痉挛及改善血循环较普通针刺更佳,故本试验选择电针。百会为诸阳之会,可提升阳气、充脑填髓;火针点刺百会穴可升阳举陷,引气血上行,补充髓海不足,是治疗眩晕的要穴。

火针点刺百会穴是温和灸或艾柱瘢痕灸百会穴的改良方法。笔者初起采用温和灸百会穴,但对头发浓密的患者有引燃头发的安全隐患。后来采用大艾炷灸百会穴三壮,以患者热烫不能忍受为度更换下一壮,但较费时,且患者疼痛难忍,故改良采用火针点刺9次百会穴,效佳且操作简便。

颈性眩晕,病因常虚实夹杂,多因气血不足,脑海空虚,精血不能上承空窍,加之外邪侵袭而致。脑为髓海,为人体精血所化生,精血虚不能生髓则髓海空虚;脑失滋养,逐渐发展为眩晕。故只注重头颈局部治疗则疗效欠佳。眩晕的中医辨证常分为四型:肝阳上亢型、气血亏虚型、肾精不足型及痰浊上蒙型。笔者在临床中通过四诊合参发现,许多颈性眩晕患者舌淡,苔白腻,常伴腹部不适,属痰浊上蒙症型。在临床治疗中,此型患者可配合中药“半夏白术天麻汤”等健脾化湿。但因本试验主要观察针灸疗效,且在临床单独用针灸治疗颈性眩晕就能取得较好效果,故未配合中药,以减少干扰因素。

笔者采用的大灸盒局部温和灸神阙穴,实际覆盖了中脘、神阙、天枢、关元、气海等穴位,因灸量较大,灸盒热甚则嘱咐患者移动盒子遍灸上、下腹部,实际包括了胃经、肾经、督脉在腹部的相关穴位。胃经为水谷之海,艾灸天枢、梁门等穴具有补益脾胃后天之本,并温化痰湿的作用;艾灸腹部中脘、下脘、气海、关元、神阙等穴位有补益肝肾,以养先天之本的作用。眩晕常为虚实夹杂,因此整体调理,标本兼治会疗效更佳。即便是肝阳上亢型或气血亏虚型眩晕,通过艾灸腹部以健脾除湿,引火归元,临床疗效明显提高。我科很多患者,临床针刺配合神阙温和灸治疗一次,眩晕症状即有明显改善。

经络腧穴的实质至今还在探索中,目前主要有两种学说:一是神经传导学说,许多经络的走向与神经重合,如颈椎病引起的臂丛神经痛与手三阳和三阴经经络走向一致,而坐骨神经痛放射至下肢又与足太阳膀胱经和足少阳胆经循行路线重合;第二种是肌筋膜学说,许多穴位恰好是肌肉筋膜的起止点,如风池穴正位于斜方肌与胸锁乳突肌上端的凹陷处,故针灸治疗许多肌肉、骨骼疾病,不考虑解剖按穴位治疗,也有较好疗效。但运用现代医学并不能完全解释经络腧穴的原理,还需要更多探索。但在临床治疗中,许多针灸医生容易陷入西化思维,头痛医头,脚痛医脚,只注重西医解剖局部取穴,没有中医整体思维,导致临床疗效不高。一个好的针灸医生,要通过四诊合参,运用中医的精髓“辨证论治”,配合经络辨证法治病。除了运用穴位的近治作用,更要注重其归经及特殊治疗作用,“宁失其穴,勿失其经”,运用好特定穴,以提高临床疗效。必要时还应针药并用,特别是慢性病。久病需健脾胃,补正气,如顽固性面瘫患者,后期常加艾灸神阙或足三里等穴以助正气。针药各有所长,针灸擅调气血,而中药补虚滋阴有特效。临床我们一定要注重标本兼治,整体调理,必要时针药并用以提高临床疗效。

参考文献:

. [1] 石东平,李中实,李子荣. 颈性眩晕发病机制研究进展[J]. 中日友好医院学报,2006,20( 6):359.

. [2]陶晓雯,雷正权.针刺少阳经筋节点治疗颈源性眩晕临床研究[J].亚太传统医药,2017,13(14):109-110

. [3] 孙 宇周仲瑛. 中医内科学[ M].北京:中国中医药出版社,2003:65

. [4] 国家中医药管理局. 中医病症诊断疗效标准[M]. 南京: 南京大学出版社,1994: 186.

. [5] 柳登顺,吴军,徐继香. 实用颈腰肢痛诊疗手册[M]. 河南科学技术出版社,2006,20( 6): 359.

. [6] 王楚怀,卓大洪.颈性眩晕患者症状与功能评估的初步研究[J]. 中国康复医学杂志,1998,( 6):46