0引言

“碳达峰、碳中和”是当前我国生态文明建设的关键主题之一,旨在通过新能源技术创新、碳排放市场化交易提高全民碳减排意识,促进各产业碳排放量的全面下降。近年来碳排放相关措施落地执行,很多地区都加快了碳排放环境影响评价制度建设,在评价过程中不断明确评价对象、优化评价指标,为碳排放市场管理和执法管控提供了依据导向。新时期双碳战略深化落实,如何进一步提高碳排放环境影响评价制度的科学性、公正性和适用性,成为了研究探索的主命题,有必要进行深入分析。

1基于碳排放的环境影响评价制度搭建价值

在碳减排呼声日益高涨的背景下,搭建环境影响评价制度可谓裨益良多,其价值功能主要体现在以下几个方面:(1)有助于双碳战略推行,能够集成大数据技术、项目类比评价、生命周期评价技术等,对项目的碳排放总量、趋势进行全面评估,定量、定性并用确定其环境影响情况,促进双碳战略的推行。(2)有助于提高经营效益,通过环境影响评价,经营者可以较为直观地看到生产线高耗能部分,进而针对化改进,减少后期治理、罚款支出,提高经营效益。(3)有助于升级产业结构,在系统化的环境影响评价下,高耗能企业被逐渐淘汰和整改,能够促进产业结构的优化升级。

2基于碳排放的环境影响评价制度建设策略

2.1做好证据采集和调查

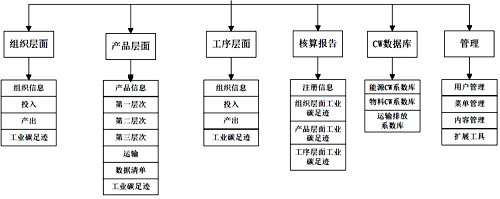

对碳排放主体进行评价分析时,应当以其生产经营资料和现场调查结果为主要依据,通过审查各种来源的资料扩大评价覆盖面,保证评价内容的可靠性。收集的资料中,既要包含可行性报告、原始设计图纸,也要包含项目性质、预计碳排放来源、总量等,通过科学审查增强评价工作条理性,消除评价分析盲区。在采集原始资料之后,还应开展边界的划分工作,兼顾到碳排放主体生产、运行的各个环节。通常来讲应当包含组织边界、生产边界、时间边界等,要明确评价的组织对象、流水线对象和评价所覆盖的时间段等,据此出具短期评价报告,或中、长期评价报告,丰富报告信息的指导性意义。考虑到碳排放资料收集和证据采集过程中,涉及的要素繁冗多样,评价时还可以引入大数据技术,从多角度入手预测碳排放产生流程,生成仿真工业碳足迹,进而减轻调查负担、提高调查效率。

图1 碳排放评价信息化管理技术

2.2准确核算碳排放总量

碳排量核算是碳排放环境影响评价的难点所在,准确、科学的计算能够为后续的定性评价提供可靠依据,避免评价结果失真风险。因此,基于碳排放探讨环境影响评价制度建设策略时,必须将碳排量核算问题放在首位。从我国能源消耗现状来看,化石燃料仍旧在能源结构中占主导地位,由此导致的碳排放总量占到总排量的95%以上,因此核算过程中可以将其作为主要碳源,叠加其他碳源种类,即可得到碳排放总量计算值。以工业企业为例,其碳排放总量计算公式可以表示为[1]:

![]()

其中为企业碳排放总量;为化石燃料燃烧所致的碳排放量;为工艺所致的碳排放量,比如化学生产、废物处理时产生的碳排放;为企业购入电力、热力时,所致的碳排放量。通过科学计算和分析,可以将碳排放情况进行量化、可视化统计,提高后续评价的说服力和可信度。

2.3创新碳排放评价技术

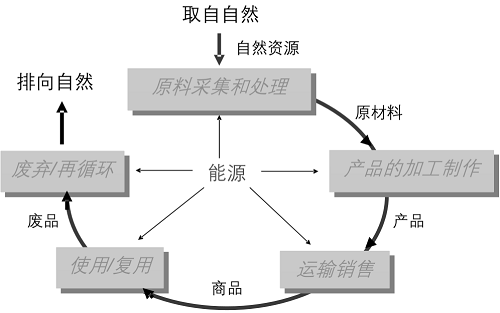

碳排放给环境带来的影响是较为显著的,可能会导致气候变暖、生态破坏等问题,因此在核算碳排放总量的基础上,还应积极健全环境影响评价技术体系,用更为有效、新颖的技术手段提高评价准确性和高效性。现阶段可用的碳排放评价方法是较为多样的,主要包含以下几种:(1)类比分析法,可用于建筑、矿山等项目的开发评价之中,需要根据现有资料找到性质相似、规模相近的历史项目案例,类比得出可能的碳排放情况。(2)情景分析法,需要广泛采集项目资料,并假设某一流水线建成后,可能出现的碳排放趋势和潜力。(3)生命周期影响评价法,需要以产品生产的全过程为对象开展管理,其中包含原料采集处理、产品加工制作、产品运输销售等环节,可以较好地消除管理盲区(见图2),要结合情况选择和创新评价技术,提高评价效能。

图2 生命周期评价法流程图

2.4制定针对化减排措施

对碳排放主体进行环境影响评价的主要目的是明确其碳排放特征和情况,方便后期制定针对化的减排措施,促进碳达峰、碳中和战略的稳步推行。因此,在广泛收集证据、准确核算总量、创新技术方法的前提下,还应当对症下药制定减排举措,用适配性、实用性更高的减排措施提高减排效能。实际治理环节应当多管齐下,从源头入手优化能源结构,探索太阳能、风能等的可用性,对于购进的燃煤,也要做好库存管理和燃烧安排,避免存放时间过长造成能源品质下降。同时加强能源消耗的中端、末端把控能力,适时引进清洁化生产线,确保工艺中能耗、物耗水平降低。必要时还可以回用余压、余热[2],在减少碳排放总量的同时降低经营费用。生产链末端也要完善配套设施,通过减碳、固碳等方式优化治理效果。

3结束语

综上所述,环境影响评价制度是碳减排目标落实推行的必要保障之一,实践中务必要给予充分重视。要秉持循证、严谨的工作态度,规范证据采集流程和标准,精准开展碳排放总量的核算工作和环境影响评价工作,运用生命周期评价方式提高评价系统性和科学性,防止评价期间出现缺漏问题。同时制定针对化的减排措施,对症下药解决高耗能产出碳排放过高隐患,为碳达峰、碳中和战略的实施奠定坚实基础。

参考文献:

[1]赵一玮,赵芳,吴艺楠等.将气候变化因素纳入环境影响评价的国际经验与启示[J].环境影响评价,2022,44(04):91-96.

[2]刘志仁.论“双碳”背景下中国碳排放管理的法治化路径[J].法律科学(西北政法大学学报),2022,40(03):94-104.