引言

中山市位于广东省中南部,介于东经113°9′2″~113°46′及北纬22°11′12″~22°46′35″之间,境内位于南亚热带季风气候区,包括山地、平原、丘陵等多种地貌类型。在气候与地形等因素的综合作用下,导致该地区暴雨洪涝、干旱、雷电、低温霜冻、冰雹、龙卷风等气象灾害多发,尤其是近些年来,各种气象灾害的发生频率更是居高不下。不仅严重影响了当地民众的日常生产生活,甚至还会危及生命。因此,及时发布气象灾害预警信息,并使其快速传播对于最大程度减少灾害造成的影响及损失具有重要意义。以往传统的气象信息发布与传播方式已经无法适应民众对气象预警信息服务提出的高标准要求,而近些年来,随着互联网技术的广泛普及与应用,手机APP、微博、微信等新媒体逐渐发展成为气象部门发布气象预警信息及民众获取与传播气象信息的主要手段。新媒体的应用不仅弥补了传统媒体存在的缺陷,使其在气象防灾减灾中的作用也日益凸显,还大大降低了气象灾害造成的影响及危害,进而保障了民众的生命财产安全。本文结合实际工作,总结了中山市新媒体在气象防灾减灾中的应用,并针对新媒体气象防灾减灾工作提出几点发展建议,以期能够为提高气象信息传播速度与质量,进而做好防灾减灾工作提供一定的借鉴与参考。

1新媒体概述

1.1新媒体的特点

近些年来,随着智能终端的广泛普及与应用,手机APP、微博、微信等新兴媒体逐渐融入到人们的日常生活当中。新媒体指的是使用数字技术,并以网络为载体,以手机、电视及电脑等作为终端向用户提供交互式信息的一种平台媒介,其特点主要表现在以下几个方面:

(1)个性化突出。新媒体能够对受众进行细分,使每个受众都能够使用新媒体获取自身所需的信息;(2)人人参与。人们使用新媒体既可以接收信息,也能够发布信息,使受众参与的需求得到满足;(3)表现形式多样化。新媒体可以将文字、图片、音频、视频等融为一体,实现即时地、无限地对内容进行扩展,使内容变为“活物”。另外,新媒体还具有“易检索性”的特点,既能够随时对内容进行存储,还能随时对以往的内容进行查找;(4)信息发布及时。新媒体的应用不必受到时间、空间的限制,可以随时对信息进行加工与发布,其时效性比较强。

1.2中山市气象新媒体的使用现状

1.2.1以“中山气象”微信、微博公众号的使用现状为例分析

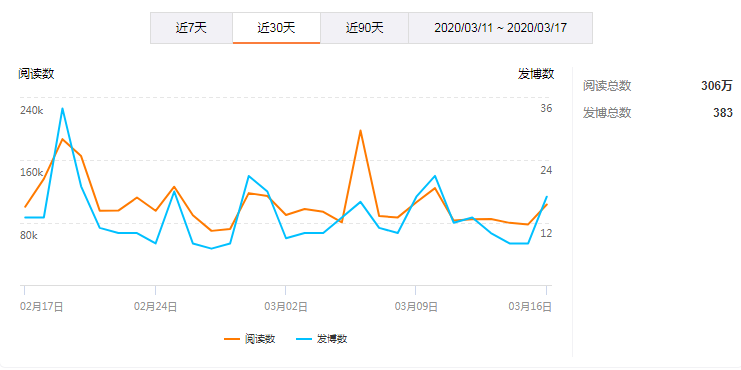

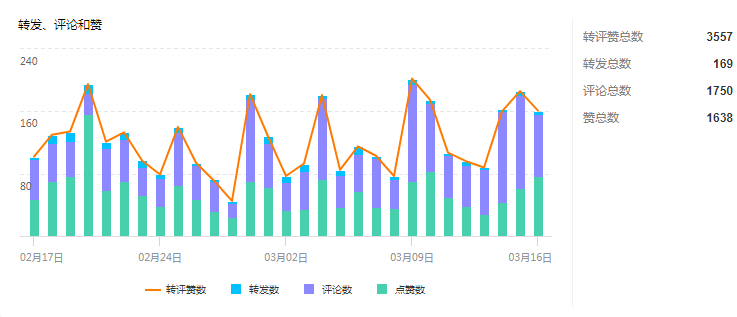

气象官方微博、微信,代表当地气象局,是用于发布天气信息、收集意见、倾听民意、服务大众的官方网络互动平台。在"互联网+"背景下,重视实现政务服务与新媒体的融合,是推动政府部门与时俱进、提升政府部门政务服务成效的关键路径。为此,气象部门有必要重视依托新媒体开展服务工作,并关注新媒体影响力的提升。“中山天气”微博2011年2月正式上线,目前粉丝数约45万,日均发博10条,主要内容包括天气预报、预警信息、气象科普和生活百科等。

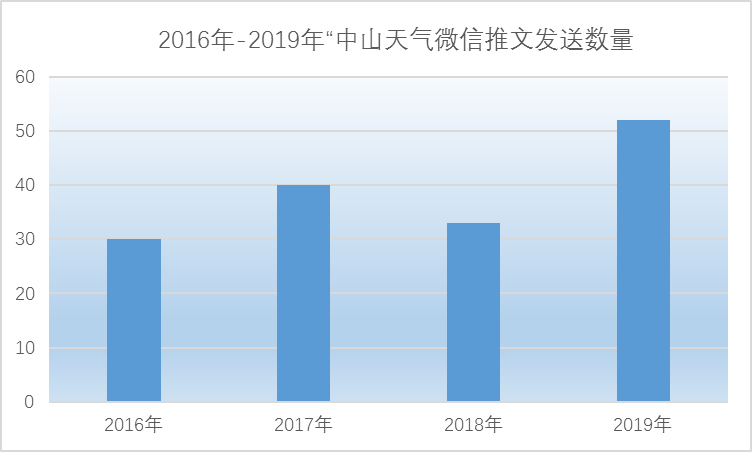

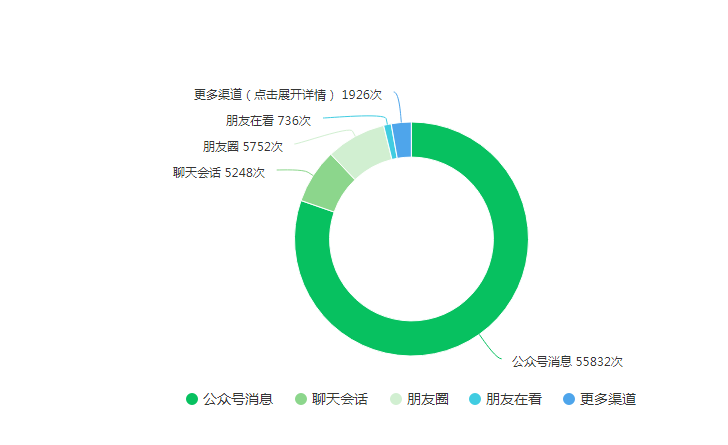

“中山天气”微信服务号2016年1月上线,目前粉丝数约7万,图文推送阅读量平均6000/篇。,并逐渐发展成为气象部门发布气象信息及民众获取气象信息的主要途径。中山天气微信公众号通过刑事多样,版式新颖,通俗易懂到文图产品,每月定期向公众推送日常天气预报、重要天气过程、重要节日气象预报预警信息,截至2019年12月,累计发布图文产品119期,如图1 所示。根据“中山天气”微信公众号2019年11月1日-12月31日的阅读渠道分析,公众阅读习惯主要是公众号消息阅读占75%以上,其他阅读方式占25%,包括:聊天会话、朋友圈、朋友在看、搜一搜、看一看精选、历史消息。如图2所示。通过接入“中山微天气”、“缤纷微天气”、“中山天气app”、“台风app”等菜单,让公众号的服务更加方便,同时吸引更加多到新粉丝。

图1 2016年-2019年“中山天气微信推文发送数量”

图2:2019年11月1日-12月31日的阅读渠道分析

2新媒体在气象防灾减灾中的应用

2.1快速发布灾害预警信息

目前,随着智能手机的广泛普及与应用,消息推送逐渐发展成为防灾减灾的有效方法。通过消息推动服务,民众能够及时接收到准确的气象灾害预警信息。如今,用户无需打开相应的客户端就能够接收到防灾减灾消息推送,不仅提高了民众接收信息的及时性,气象灾害预警信息公众有效覆盖率不断提升,同时缩短了信息传播的时间,还能大大降低信息未及时推送造成的危害及损失。

2.2定制气象灾害预警信息

各企业与人群对气象灾害的敏感程度存在着一定的差异,为民众定制发布气象灾害预警信息,一旦观测到该地区将出现气象灾害,当地气象部门应当第一时间为民众提出精确度较高的灾害预警信息,使气象灾害对当地造成的影响及危害得到最大程度的降低。气象灾害信息的靶向发布,使得气象服务更加精准。不同区域的地理位置决定了降雨和雷雨大风的区域性和局地性。进一步完善气象灾害分区预警和气象信息的靶向发布,让气象服务更加有群体针对性,和独特性。

2.3准确播报灾难灾害

准确播报气象灾害实况信息也是新媒体在防灾减灾中的又一个重要应用。采用微博、微信等新媒体发布灾害播报,能够在灾害发生时实时为民众提供实况播报信息,以提高灾害播报信息的实时性与准确性。另外,新媒体上的图片、信息、音频、视频等文件不仅仅来源于官方工作人员,还来源于普通用户上传的实时信息。不仅增加了新媒体报道的资讯丰富度,还帮助用户更好地掌握灾害实况,并针对性地做好防灾减灾准备工作。除此之外,新媒体在防灾减灾的应用还大大增加了群众在防灾救灾中的主体性和参与性,同时也使实况信息服务的交互性显著增加。

3新媒体气象防灾减灾的发展思考

3.1强化气象灾害应急教育宣传

当前,民众的风险防范意识及能力仍然较为薄弱,由此造成众多不可挽回的经济财产损失,甚至人员伤亡。因此做好防灾减灾宣传教育工作刻不容缓。首先,气象部门应当采取多种措施提高民众的气象科学素质及防灾减灾能力;另外,还可以构建科普教育平台,将权威网站穿插入气象科普节目当中,并定期在电视上播放。综合应用新媒体、新技术等制作气象科普产品。还要在全国中小学设立自然灾害科普课程,并建立学校科普教育基地。除此之外,还应当建立灾害应急教育宣传社会化机制,鼓励和吸引企业及民间资金进行公益性投入,并培养一批科普宣传机构,发展志愿者队伍,以实现自然灾害应急宣传能力的显著提升。

3.2强化人才队伍建设

气象防灾减灾工作是面向多个领域及多个部门的,因此要求气象工作人员不仅要具备专业的气象业务能力,还应当能够对多元化的知识与技术进行相互融合。在新媒体时代,还应当培养气象工作者的创新意识及洞察力,以拓宽气象服务领域。另外,还要求气象工作者具有较强的协作意识与沟通能力,使其能够更好地为防灾减灾提供服务。

3.3切实提升气象业务能力

新媒体的推广应用使气象监测预警预报能力显著提升,同时气象预报准确率也明显提高。但是,我国气象预报还存在着一定的短板,短时临近强对流天气预报还存在着一定程度的困难。因此,必须依据世界气象中心建设,切实提升气象业务能力,并使智慧气象服务的功能与作用得到充分发挥,以确保能够及时为广大民众提供优质服务。而且,还要紧紧围绕民生保障,做好气象防灾减灾工作,以尽可能达到“报得出、报得准”。另外,还要使气象优势得到充分发挥,以确保生态文明建设。还要重视贫困地区智慧农业气象服务能力建设,为精准脱贫助力。除此之外,还要推广生态修复型人工影响天气业务,以实现气候变化应对能力的显著提升。

参考文献:

[1]邢大鹏,张慧.新媒体优势及其在农村气象防灾减灾中的应用[J].现代农业科技,2018(2):197,200.

[2]林岩.新媒体优势及其在农村气象防灾减灾中的应用[J].农村科学实验,2018(10):79,81.

[3]卢雪香,罗延林,梁妙芝等.气象微博在气象防灾减灾中的作用[J].气象研究与应用,2013,34(增刊Ⅱ):239-240.