尿路感染为临床常见病,随着生活节奏的加快及生活习惯的改变,尿路感染的发生率也呈现出明显升高趋势[1]。急性尿潴留则为尿路感染患者常见的一种伴发症状,发病后容易造成膀胱内压升高、损伤膀胱功能;且尿潴留的发生还会因尿液无法经输尿管反流而造成肾盂积液,使得患者尿路感染症状加重,少数患者还可能会因病情过于严重而引发肾功能衰竭[2-3]。加强对尿路感染并发急性尿潴留治疗的重视,改善患者病情非常必要,但常规西医治疗的效果多不理想。近年来,临床上开始将中医治疗应用于该病治疗中,并取得了一定效果[4]。本研究以收治的60例患者为例,对针灸结合加味八正散的应用效果展开了分析,具体如下:

1资料与方法

1.1临床资料

选取60例尿路感染并发急性尿潴留患者为研究对象,患者就诊时间均为2020年7月至2021年7月;将患者随机分为两组,对照组30例,其中男8例,女22例,年龄24-68岁,平均(45.56±2.01)岁;观察组30例,其中男10例,女20例,年龄22-69岁,平均(45.28±2.15)岁;两组一般资料无统计学意义(p>0.05),可比较。

1.2方法

对照组以常规西医治疗,即留置导尿管,给予患者肌注甲硫酸新斯的明注射液1mg治疗,

同时给予患者静脉滴注或口服抗菌药物治疗,并叮嘱患者多饮水,对于饮水量较小者应给予其输液处理,保证患者每日饮水量不低于2000mL,若连续用药2周。观察组在对照组基础上行针灸联合加味八正散治疗,具体方法为:

第一,针灸治疗:取中极穴、关元穴、三阴交穴、气海穴为主穴,以百会穴、阴陵泉穴、

大椎穴、照海穴为配血;针刺中极穴、关元穴、气海穴,得气后快速提插,促使针感向会阴部放射;然后针尖向上刺入三阴交穴,以提插法促使针感上传,其他穴位得气后以提插捻转法进针,留针30min,每5min行针一次。同时关元穴可配合使用指压法,以右手掌心对准脐部,双手平稳加力,以关元穴为着力点,叮嘱患者排空膀胱,待尿液排空后停止用针,连续治疗2周。

第二,加味八正散治疗:方组为甘草、灯心草各5g,大黄、栀子各6g,滑石、瞿麦各10g,车仙子、萹蓄各15g,通草30g;对于伴有气滞血瘀者,方中加用枳壳、红花、桃仁各10g;伴有气虚症状者,方中加用黄芪、党参各10g;伴有血虚者,方中加用当归、白灼、熟地各10g,以水煎服,取汁液200mL,分早晚两次服用,连用2周。

1.3观察指标

(1)疗效比较:根据B超测定残余尿量及症状情况为依据进行评估,以残余尿量<100mL,

小腹胀痛症状消失,小便通常为治愈;以残余尿量在100-200mL,症状减轻,但伴有小便不尽感为有效;以残余尿量超过200mL,自解小便量小,需留置导尿为无效[5]。

(2)症状评分比较:在治疗前后评估患者小便涩痛、排尿灼急、小腹坠胀、腰酸痛、乏

力等症状变化情况,各症状均采用0-3分记分法,0分为无症状,3分为重度症状,分值越高症状越严重[6]。

(3)尿液指标比较:在治疗前后分别采集患者中段尿作为标本,并以尿沉渣定量分析站

及全自动尿沉渣分析仪进行标本分测定分析,测定指标包括尿沉渣白细胞数及中段尿培养细胞数,检测时严格按照试剂盒说明书进行操作。

1.4统计学分析

数据以spss23.0统计学软件处理数据,以均属差“±”表示定量资料,展开t检验,以百分比“%”表示分类资料,展开X2检验,p<0.05为差异显著。

2结果

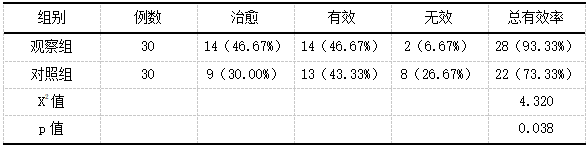

2.1两组疗效比较

观察组患者治疗总有效率明显高于对照组(p<0.05),见表1:

表1 两组疗效比较

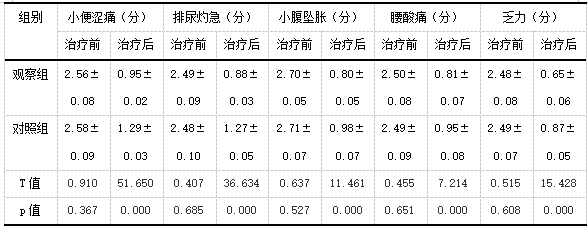

2.2两组症状评分比较

治疗前,两组患者各症状评分比较均无较大差异(p>0.05),治疗后两组各症状评分均较治疗前下降,且观察组均低于对照组(p<0.05),见表2:

表2 两组症状评分比较

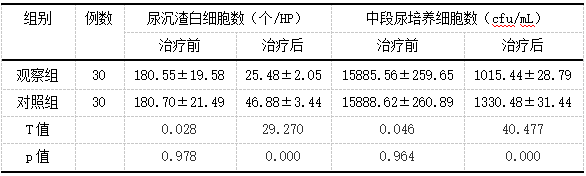

2.3两组尿液指标比较

治疗后,观察组患者尿沉渣白细胞数、中段尿培养细胞数均低于对照组(p<0.05),见表3:

表3 两组尿液指标比较

3讨论

尿路感染为临床上发生率较高的一种疾病,而尿潴留则为该病的常见伴发症状,患者多因急于排尿但无法自行排出,膀胱胀痛难忍而就诊[7]。目前,临床上对于尿路感染的治疗多以抗菌治疗为主,且需患者大量饮水。但大量饮水则容易加重患者尿潴留症状,而尿潴留发生后则可导致膀胱内压增高,使得膀胱组织炎症深处及细胞凋亡,进而可损伤膀胱功能,甚至可引发水中毒等不良后果[8-9]。且尿液在膀胱内聚集不能及时排除,还可能会沿着输尿管返流,引发肾盂积液,从而使得尿路感染症状加重,严重时还可能会造成肾功能衰竭[10]。因此,临床上通常认为尿路感染和急性尿潴留两者互为因果,可相互影响、相互作用。

常规西医抗菌治疗虽然能够起到一定改善效果,但通常不够理想。临床上逐渐开始将中医治疗应用到尿路感染并急性尿潴留患者的治疗中,并取得了较为理想的效果。中医认为,该病属于“淋证”、“癃闭”范畴,膀胱气化失司是导致排尿困难发生的常见原因;而尿潴留则多是因膀胱、肛门、直肠、尿道疾病所致,结合“六腑以通为用”原则,中医上通常将“通”作为治疗该病的重点,并将益气行水、疏利气机、通调水道作为治疗该病的关键[11]。针灸为中医经典疗法,通过针刺三阴交穴可起到扶脾胃、补肝肾、疏通足三阴经气血的作用,并且达到通调下焦气机、清利湿热的功效;而针刺中极穴、关元穴、气海穴等穴位则可起到温经通络、行气活血的作用;同时针刺配穴,则能起到通利下焦水道,促进尿液排泄的作用。 八正散则为中医方剂,方中瞿麦、萹蓄具有清热利湿、利尿通淋的作用;滑石渗具有湿清热通淋的作用,通草可清心通淋,车前子可利水通淋,栀子则能清泄三焦湿热,大黄则具有导热下行功效,甘草则可调和诸药;全方联用可达到清热利湿、通调水道的功效[12]。同时现代药理学研究还表明,八正散对于炎症扩散有较好的抑制功效,同时还方剂用药后还可加速膀胱收缩;同时配合针灸治疗,则能够促使膀胱张力增大,有利于加速膀胱支配神经修复机再生,从而可达到改善膀胱功能、促进小便通畅,起到标本兼治的功效。

本次研究结果现实观察组患者治疗总有效率高于对照组(p<0.05),同时治疗后观察组患者各症状评分均低于对照组(p<0.05);提示联合使用中医针灸+加味八正散为尿路感染并发急性尿潴留患者实施治疗效果更为理想,有利于改善患者症状、促进患者病情恢复。同时本次研究结果还显示,治疗后观察组患者尿沉渣白细胞数、中段尿培养细胞数均低于对照组(p<0.05),提示联合中医治疗在减轻患者炎症症状方面同样可发挥积极作用。本次研究中所选用的尿沉渣白细胞数、中段尿培养细胞数均可有效反应患者尿路系统炎症状况,若患者出现尿路系统白细胞数量明显升高现象,则提示患者伴有尿路感染情况,且白细胞水平升高越明显,则感染程度越严重。选择中段尿进行检验,主要是因中段尿为清洁尿,能够排除尿路出口对尿液造成的污染,从而可更为真实地反应尿液中的细菌数量,通常来说,尿液中的细菌数量越多,则表示患者感染程度越严重。本次研究显示观察组治疗后各指标水平均低于对照组,表明联合中医治疗能够进一步改善患者尿路系统炎症状况,有利于促进患者病情恢复。

综上所述,针对尿路感染并发急性尿潴留患者在常规西医治疗的基础上,给予患者中医针灸结合加味八正散治疗效果理想,可促进患者病情改善,减轻患者炎症状况,可推广使用。

参考文献:

[1]谭维选, 李义, 谭维琴,等. 针灸联合加味八正散治疗尿路感染患者急性尿潴留的疗效研究[J]. 中华医院感染学杂志, 2017, 27(20):4664-4467.

[2] Nieuwkoop C V , Van D , Stalenhoef J E , et al. Treatment duration of febrile urinary tract infection: a pragmatic randomized, double-blind, placebo-controlled non-inferiority trial in men and women[J]. Bmc Medicine, 2017, 15(1):70.

[3]李薇. 信息-动机-行为的护理干预对老年宫颈癌患者术后尿潴留致尿路感染发生的影响[J]. 抗感染药学, 2018, 15(9):1534-1536.

[4]朱康祥, 金盛, 邵文飞,等. 常规康复训练与电针联合温针灸治疗脊髓损伤后神经源性膀胱尿潴留临床研究[J]. 新中医, 2022, 54(1):164-167.

[5]漆双进, 杨硕, 黄宇,等. 针灸治疗慢性尿潴留临床选穴用经组方的特点与规律[J]. 世界中医药, 2021, 16(12):1843-1848.

[6]熊翔鹏, 王巧, 夏雷震. 温针灸联合补中益气汤治疗阴式子宫切除术后尿潴留临床研究[J]. 中国中医药现代远程教育,2022,20(4):103-106.

[7] 蒋素珍, 冯健意. 温针灸治疗产后尿潴留疗效观察及对生活质量影响评价[J]. 按摩与康复医学, 2018, 9(9):22-23.

[8]程洁, 陈霞, 朱毅. 基于数据挖掘探讨针灸治疗脊髓损伤尿潴留的临床选穴规律[J]. 南京中医药大学学报, 2018, 34(1):96-100.

[9]王自景, 张芸, 纪清楚,等. 温针灸治疗中风后尿潴留的临床效果分析[J]. 中医临床研究, 2018, 10(28):33-34.

[10]贾健, 魏小利, 刘亚峰,等. 中频脉冲电刺激联合针灸治疗脑卒中后神经源性膀胱尿潴留的效果[J]. 临床医学研究与实践, 2020, 5(1):122-123.

[11]饶世鸣, 赖婷婷, 苏正,等. 不同导尿方式对全膝或全髋置换术后尿潴留及尿路感染的影响[J]. 国际医药卫生导报, 2020, 26(11):1544-1546.

[12]朱秀容. 中极穴温针灸治疗产后尿潴留的疗效观察与护理配合[J]. 中国现代药物应用, 2018, 12(4):195-196.