脑出血在临床中发病率较高的心脑血管疾病。糖尿病、动脉粥样硬化、吸烟等均是脑出血发病的重要风险因素。流行病学调查数据显示:脑出血在临床中致死率高,致残率高,部分脑出血患者在治疗后均存在后遗症,肢体运动障碍是常见脑出血后遗症。且脑出血易受情绪影响,治疗后易复发。脑出血及其后遗症严重影响患者工作、正常生活,严重降低患者生活质量,除身体上的症状外,脑出血后遗症还给患者带来了较大的精神压力,患者容易产生焦虑、抑郁等负情绪。临床中常规护理无法满足脑出血患者对康复治疗的需求。本研究通过分析临床护理路径应用于脑出血患者后,患者肢体功能及运动评分情况,探究其对脑出血患者预后的改善作用,并以此为临床治疗提供理论指导。

1.资料与方法

1.1患者资料

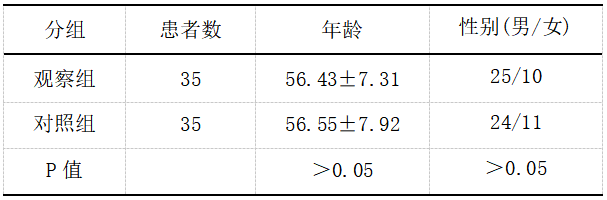

纳入2019年1月-2020年1月于我院就诊的70例脑出血患者,随机分为观察组和对照组,各组35例。两组基线资料如表1中所示,两组患者基线数据无显著差异(P>0.05),具有可比性。纳入标准包括:①影像学检查判断患者确诊为脑出血;②患者可进行简单的交流。排除标准包括:①患者患有精神系统疾病及其他重度系统性疾病;②依从性较差及失访者。

表1 患者基线数据

1.2护理方法

所有患者入院后接受常规治疗及护理。观察组采用临床护理路径模式进行护理,其具体内容包括:①建立临床护理路径小组,包括心血管内科医师2名,康复师1名、护士4名,由医生制定患者的临床护理路径。②路径1:住院前,对患者讲解疾病、治疗及护理基本知识,提高患者依从性。③路径2:住院第1-3天,给予患者卧床护理干预、饮食护理干预、心理健康辅导,为之后康复做准备。④路径3:住院第4-6天,进行患者起身、翻身动作、上肢运动、支撑动作训练。⑤路径4:住院第7-11天,进行行走训练,并教授患者院外康复训练技巧。⑥对患者基本生命体征、健康状态的监控应贯穿治疗路径的始终。

1.3判别标准

本研究采用3项标准评估护理疗效,分别为:上肢/下肢肌力评分、Fugl-Meyer运动功能评分量表。肌力评分0为完全瘫痪,5为肌力正常。运动功能评分范围在0-100之间,评分与运动功能呈正相关。

1.4数据统计

采用SPSS19.0统计学软件进行数据的录入和统计,两组患者数据比较采用t检验;P<0.05表示组间差异存在统计学意义。

2.结果

2.1肢体功能评分

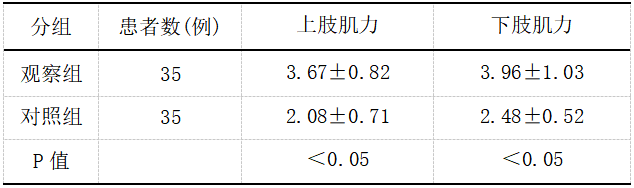

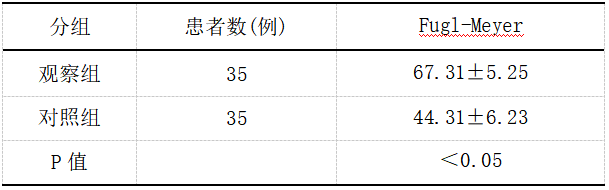

结果显示:观察组患者上肢肌力、下肢肌力评分均显著高于对照组(P<0.05)(如表2中所示)。Fugl-Meyer运动功能评分量表调查结果显示:观察组患者评分优于对照组(P<0.05)(如表3中所示)。

表2 两组上肢、下肢肌力评分比较

表3 两组Fugl-Meyer运动功能评分比较

2.2住院时间

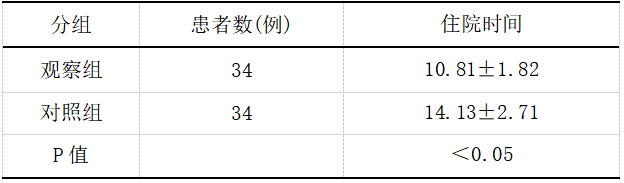

结果显示:观察组患者住院时间显著低于对照组(P<0.05)(如表4中所示)。

表4 两组患者住院时间比较

3.讨论

脑出血临床后遗症一般表现为单侧上肢、下肢运动障碍,给患者身体和精神上带来双重伤害。一方面,患者肢体运动障碍导致患者无法独立生活,丧失劳动能力,给自身及家人带来较大的生活及经济压力。另一方面,患者因病情产生焦虑、抑郁等负情绪,对生活及治疗丧失信心,大部分偏瘫患者往往因康复周期过长而放弃治疗。目前临床中对脑出血偏瘫患者的常规护理难以满足患者对康复的需求,患者多因治疗时间过长而丧失对治疗的信心。目前,常规护理无法满足患者迫切康复的临床需求,临床应用存在较大的局限性[1-4]。

结合上述临床现状和当今的医疗环境,临床护理路径模式应用于脑出血患者的护理中是十分必要的。制定明确的护理路径对于改善患者预后情况更具优势。且临床护理路径模式比传统护理更全面、更人性化。有临床研究证实[5],临床护理路径对脑出血患者预后有显著的改善作用。在本研究中也得出了相似的结论,研究结果显示:观察组患者住院时间显著低于对照组(P<0.05),肢体肌力显著高于对照组(P<0.05),且观察组Fugl-Meyer运动功能评分显著优于对照组(P<0.05)。

综上所述,对于脑出血患者,临床护理路径有利于改善患者肢体功能,降低住院时间,其临床应用价值值得肯定,推荐在临床中广泛应用。

参考文献

[1]宋春兰,高佩佩.临床护理路径在脑出血护理中的应用观察[J].贵州医药,2020,44(12):2000-2001.

[2]史新凤,王东峰,王红.中医临床护理路径对高血压性脑出血急性期神经功能恢复的影响[J].新中医,2020,52(24):174-177.

[3]吴俊俞,周彩丽.临床护理路径在脑出血患者中的效果分析[J].中国卫生标准管理,2020,11(21):158-160.

[4]许红华.临床护理路径应用于脑出血患者的效果观察及有效性分析[J].当代护士(下旬刊),2020,27(11):54-56.

[5]李叶.脑出血患者应用临床护理路径干预后对护理满意度的影响[J].继续医学教育,2020,34(10):91-93.