脑梗塞的临床特征(意识模糊、失语、半身不遂、饮水呛咳、吞咽困难、头晕头痛等)决定患者自理能力、生活质量较差。应给予患者科学、有效治疗和护理,控制脑梗塞对患者身心健康不利影响,减少残疾率、死亡率。以下是对优质护理措施应用效果的探究报道,意在为临床实践提供有益指导。

1资料及方法

1.1资料

按照纳入标准(脑梗塞确诊;患者或其家属签署知情同意书)与排除标准(伴有精神类、血液类、肿瘤类疾病;原发性自理能丧失;依从性差)从我院2019年1月至2020年12月收治脑梗塞患者中选取100例进行研究。用抽签法分成两组,并统计学处理其基线资料,P>0.05,具有可比性。50例对照组中男患者26例,女患者24例,年龄区间50~79(65.25±2.33)岁,发病时间1~5(3.02±0.78)d。50例观察组中男女各占50.00%(25/50),年龄区间51~78(65.28±2.41)岁,发病时间1~5(3.05±0.67)d。

1.2方法

对照组:应用常规护理措施,如生命体征监测、病情变化观察、疾病知识简介、用药管理、皮肤观察与护理等。

观察组:应用优质护理措施,即强化基础护理的同时,掌握患者具体情况,围绕心理疏导、饮食指导、健康教育、康复训练、并发症预防等护理要素制定个体化优质护理措施。如以足够的耐心细心,关怀可亲的态度和患者沟通,全面掌握患者心理变化,明确患者心理护理需求,通过适当安慰、积极鼓励、语言支持、注意力转移、情绪排解、家属陪伴等方式改善患者心理问题;根据患者身体状况制定系统性康复计划与阶段性康复目标,通过体位调整、关节主被动活动、平衡训练、步行训练、发声训练、阅读训练、日常生活能力训练等,促进患者各项功能恢复等。

1.3观察指标

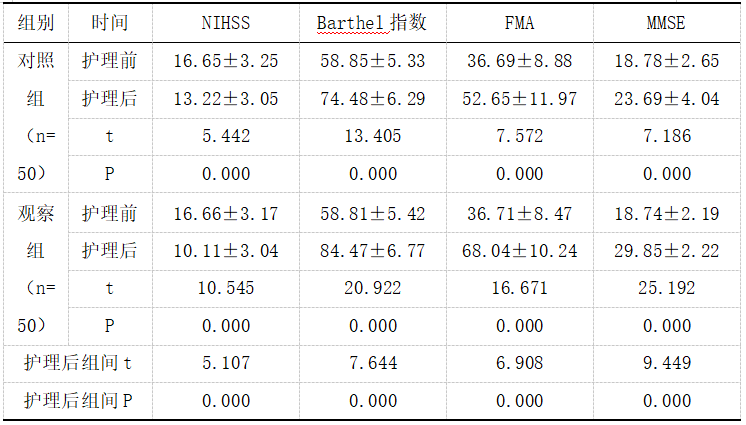

(1)康复情况:以认知功能、神经功能、运动功能、日常生活活动能力等

评分进行评价。分别用MMSE量表(0~30分,分值越高认知功能越好)、NIHSS量表(0~42分,分值越高神经功能越差)、FMA量表(0~100分,分值高低与运动能力呈正比)、Barthel指数评定量表(0~100分,分值高低与日常生活活动能力呈正比)进行测定。

(2)生活质量:用中文版SF-36量表测定,百分制,分值高低与生活质量水平呈正比。

(3)对患者护理期间并发症发生情况进行统计。

1.4统计学方法

用SPSS26.0软件处理资料,用(均数±标准差s)表示计量资料,用t检验;用数(n)、率(%)表示计数资料,用检验;用P<0.05表示差异有统计学意义。

2结果

2.1两组康复情况比较

护理后两组各项评分差异明显,组间P<0.05(见表1)。

表 1 两组康复情况比较[(x̄±s),分]

2.2两组生活质量比较

SF-36评分观察组与对照组护理前分别为(78.58±5.65)分与(78.61±5.77)分,差异无统计学意义(t=0.026,P=0.979>0.05)。护理3个月后,分别提高至(89.68±7.74)分、(84.24±6.61)分,组间差异有统计学意义(t=3.779,P=0.000<0.05)。

2.3两组并发症发生率比较

观察组仅见1例下肢深静脉血栓形成,并发症发生率为2.00%(1/50),对照组压疮、下肢深静脉血栓形成、坠积性肺炎等各4例、2例、2例,总发生率16.00%(8/50),组间差异有统计学意义(x2=4.396,P=0.036<0.05)。

3讨论

优质护理“以病人为中心”的服务理念,决定护理人员应高度重视自身护理能力提升,能够在执行护理任务,落实护理职责过程中,立足患者具体情况,从多层面提供具备个性、精细、舒适、高效等特征的护理服务,有效改善患者健康状况与生活质量。本研究将优质护理措施应用于脑梗塞患者护理实践中,结果显示患者认知、神经、运动等功能大幅度改善,日常生活活动能力与生活质量水平有效提升,并发症发生率明显减少。说明优质护理能够根据脑梗塞患者特征,结合脑梗塞患者康复需求进行科学、有效护理,以促进患者各方面功能改善,有效预防脑梗塞并发症风险,让患者通过护理具有更好自理能力与预后效果。

综上所述,脑梗塞护理中优质护理措施应用在自理能力、生活质量、预后效果等改善中的作用是积极且显著的,应给予重视推广。

参考文献:

[1]陈爱萍.脑梗塞患者应用优质护理措施对自理能力与预后的改善作用[J].系统医学,2020,5(24):142-145.

[2]武香梅.优质护理在脑梗塞患者护理中的应用效果[J].内蒙古医学杂志,2019,51(11):1408-1409.

[3]罗燕媚,黎淑珍,赵佩英,谢丽媚,黄永群.全程优质护理在急性脑梗塞患者中的应用研究[J].微量元素与健康研究,2019,36(06):6-7.

[4]周艳,方祖芬.全程优质护理在急性心肌梗塞患者中的应用观察[J].人人健康,2020(03):18-19.

[5]刘娜,韩呈浩.优质护理对脑梗塞合并焦虑抑郁患者的临床应用效果观察[J].人人健康,2020(11):165.