阳江位于粤西沿海,也属于广东三大暴雨中心之一,也是雨窝点之一。正是因为这特殊的气候特点和地理位置,阳江常会出现台风、暴雨以及强对流等极端天气,为此阳江气象台每年的预警发布平均次数达300多次。这些极端天气的出现对市民群众的日常生活,工作出行以及学习等都有着较大的影响。而在这些极端天气出现之前的预警提醒,防御提醒以及实况的反馈等气象服务则显得尤为重要。

在未利用新媒体前,阳江气象服务服务手段已手机短信、报刊、电视、广播以及“12121”语音声讯为主,其发布的内容也较单一,多以文字或语音的形式为主。同时市民群众对气象服务信息的获取大都较为被动。

但随着数字技术和移动网络技术的高速发展,传统老旧的的气象服务手段及方式已补足以满足市民群众日益增长的服务需求。新媒体的加入无疑是给阳江气象服务注入了新了血液。与传统媒体相比较,新媒体的及时性、开放性、多样性、交互性以及移动性的特征,在信息传播以及服务效果都有非常大的优势。它的出现也正好帮助阳江气象服务突破发展的瓶颈,使得阳江气象服务更贴近市民的服务需求。

一、 阳江气象新媒体服务发展现状

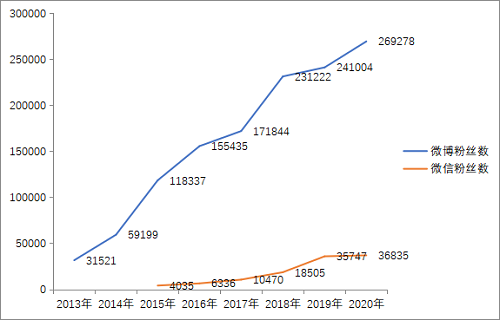

在2013年5月和2015年4月分别开通了“阳江天气”官方微博和微信公众号。自开同微博以及微信公众号开通后,双微粉丝关注度一直呈上升状态。

(2013-2020年双微粉丝统计图)

现微博关注粉丝量已超27万,微信公众号的关注粉丝数也将近4万。而在台风暴雨或灾害性气候过程期间,双微的阅读浏览量增长会明显较高。以2018年台风”山竹“的服务过程为例,微信推文《紧急戒备!台风”山竹“即将正面袭击我市!》的阅读量将近7万,阅读率达383.9%,而在朋友圈里阅读的人数将近3万(图1)。这也打破了以往阳江微信推送推文的最高阅读记录!由此可见新媒体在公众中的影响力之大。

(图2)

除双微之外,我们还引进了由广东省气象局开发的“缤纷微天气”小程序以及“停课铃”手机APP。群众可以利用GPS定位接收实时实地的天气状况和未来天气预测。而“停课铃”手机APP也成为阳江家长和学生们常用的天气资讯APP。

二、 新媒体对阳江气象服务的具体影响

1. 新媒体的即时性和开放性使阳江气象服务信息传递实现“零时差”。

由于新媒体不受时间和空间的限制,使用新媒体发布的信息在网络通畅的情况下皆可在第一时间播出,且不受空间限制。

与传统媒体相比,新媒体可以更快地将服务信息传递到市民群众。不管是信息的发布者还是接收者都可以随时随地地发布和接收信息。它这一特点大大地提高了我们气象信息发布的工作效率,在灾害性天气来临前可以迅速地做好气象预警服务。满足了“第一时间,权威发布。”的要求。同时群众也可以随时随地地接收我们第一时间发布的气象信息及灾害预警。

2.新媒体的应用使服务信息的内容更丰富生动。

有于新媒体拥有多样性的特点,其各种形式的表现过程也比较丰富。它可传递的不仅仅是文字信息、还可以发布图片、视频以及音频等。与传统的信息表现相比,其表现力更强。阳江传统的服务信息大多以文字描述为主,在把加入新媒体后,阳江气象服务信息的内容的表现形式不再局限于单一的文字还融入了静、动态图片,音频及视频描述,这使得我们的服务信息更生动有趣,也更贴近市民的生活。以微信推文和微博为例,我们曾多次在推文中插入静、动态图片及视频来描述气象现象、灾害天气的防灾指引的科普及灾害来临后的实况场景,用生动易懂的方式来描述略枯燥的气象信息。市民群众浏览信息后的反馈也大好,由此可见新媒体的应用也大大提升了群众对阳江气象服务的好感度。

3.新媒体的交互性提高了阳江气象服务对市民的服务粘度。

与传统媒体相比,新媒体具有很强的交互性。发布者与受传者之间是双向的互动式的传播。我们在使用新媒体发布气象服务信息的同时也可以收到市民对我们所发布的内容的反馈。我们可以从市民的反馈及时地回复市民提出的问题,同时也可以从反馈信息中找出市民更感兴趣的信息内容,对市民需求更高的气象信息内容以及天气等进行加强服务。这不仅提高了气象服务与市民市民需求的契合度,为气象服务的方向提供了有效的引导。

三、 在新媒体不断发展中阳江气象服务面临的问题

面对移动网络的高速发展,新媒体也在与时俱进。但阳江气象服务对于新媒体敏感度仍有不足。在广东省局以及其他市局已开展追风直播连线和视频APP公众账号进行运营时,阳江气象服务对新媒体的应用仍停留在官方微博和微信公众号。与省局及其他市局相对比,阳江气象服务仍显落后,没有及时抓住新媒体的最新动态和提升的机会。同时在对新媒体的的运营过程中,阳江的新媒体专业的运营人员较缺乏,对于新媒体运营的知识培训较少。在面对运营新媒体出现的突发性的问题不能较好地做出应对,而且也缺乏运营的远见。阳江气象服务队伍人才的缺乏也是阳江气象服务发展的最大绊脚石。

参考文献:

【1】《新媒体时代思想政治教育传播学创新研究》 作者:孙永鲁

【2】《广东省气象官方微博服务的实践与探索》 作者:朱平、陈静、薛晓冰 广东气象,2013.6.35卷第3期,64-67页

【3】《微博在公共气象服务运用中的实践与探索》 作者:王洁、付桂琴、贾俊妹

【4】《新媒体对气象服务方式的影响分析》,作者:侯育杰、高珂歆、殷红梅,科技经济与资源环境,2019,27(09),128页