1引言

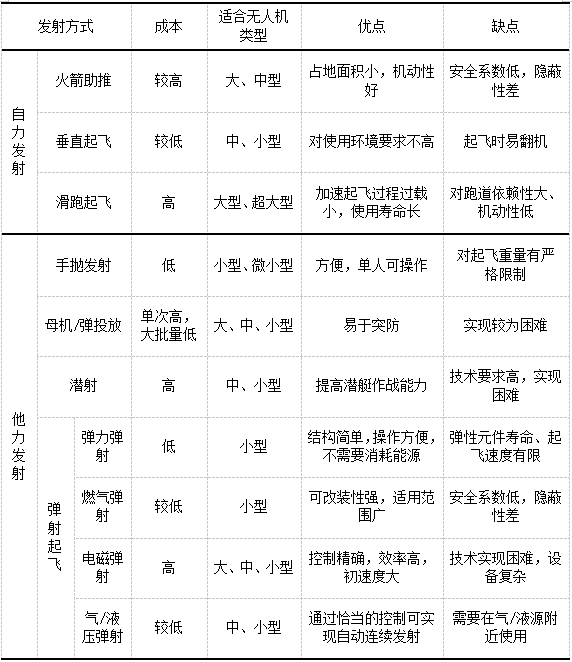

无人机的发射方式众多,按发射动力可分为自力发射和他力发射,自力发射是指无人机在起飞时所需的动力由机上携带的设备提供,如发动机、旋翼或助推火箭等,对于外部供能设备的依赖性较小,主要包括火箭助推发射、垂直起飞和滑跑起飞等几种类型;他力发射是指由外界设备提供能量的发射方式,主要有手抛发射、母机/弹投放、潜射、燃气弹射和弹射发射等几种形式。

2典型的无人机发射方式

火箭助推发射方式较为成熟,多种型号的无人机都在采用,例如,以色列的“哈洛普”无人机。“哈洛普”无人机发射装置由发射箱、支架和底座组成,该发射装置既可装在移动车辆上面,也可通过海基平台搭载发射,从而拓展了“哈洛普”的使用范围。发射时,该机借助固体火箭助推器飞离发射箱,折叠翼随即展开,主发动机启动,当飞机发射升空后两侧的助推火箭发动机外壳随即脱落。

垂直起飞是指无人机能够以零速度垂直起飞,并具备空中悬停能力,常见的有大疆精灵、美国鹰眼无人机等。与其它发射方式相比,垂直起飞对跑道无依赖,能够定点悬停,尤其适用于甲板起降和快速飞行的场合。

美国部队现役的“捕食者”大型无人侦察机采用起落架滑跑起飞,这种飞机与普通的载人运输机类似,在发动机推力的作用下,通过轮式起落架沿着跑道加速滑跑,当速度达到起飞速度时,即可离地升空。

美国航空环境公司研制的RQ-11大乌鸦便携式侦察无人机是一款单兵作战装备,在阿富汗战争和伊拉克战争中取得不错的表现,由于其采用手掷发射,美军口中流传着“人手一架大乌鸦”的说法,可见其受欢迎程度。

美国波音公司与英国因斯特公司联合研制的“扫描鹰”无人机采用气/液动弹射发射架发射升空,无人机首先固定在滑车上,滑车就位并在锁定的状态下进行液体压缩氮气储能,当压力达到规定值时,滑车释放,发射气缸中的活塞开始运动,活塞顶杆拉动带滑轮组的钢缆牵动滑车加速。膨胀的氮气推动液体不断进入发射气缸,维持这个运动,直到活塞顶杆到达其行程的端点。同时,滑车到达滑轨终点时在液压刹车装置作用下停住,无人机离开滑车飞向天空。

炮射无人机将无人机整体置于发射榴弹炮或火箭炮的炮管内,当火炮点火后,火药燃烧产生的大量高温高压气体推动机身在炮膛内加速运动,最终像普通弹丸一样完成发射。我国近年研制的“天眼”炮射无人机是装载在一定尺寸的弹丸内部进行发射的,当弹丸达到弹道顶点后,后端降落伞张开,使弹丸减速。达到巡航或侦查所需速度后,弹壳脱落,机上旋翼或固定翼展开,开始后续作战任务。

无人机各种发射方式的特点如表1所示:

表1:无人机各种发射方式对比分析

3无人机发射技术的选用原则

在选用无人机发射装置时主要考虑以下几点:

1)无人机的类型

大、中、小型无人机可选择的起飞方式有所不同:大型或超大型无人机只可采用滑跑起飞或母机投放的方式起飞;中型无人机的选择余地较多,可采用不同的弹射方式;而小型或微小型无人机一般选择手抛式或弹性元件弹射。

2)起飞过载

有些执行侦察任务的无人机机身上通常会携带昂贵的精密电子设备,如用燃气弹射会产生很大的起飞过载,极易损坏机上设备。对于这种情况,应考虑滑跑起飞或带有长滑轨的弹射起飞等较为平缓的方式。

3)使用环境

在战斗中,通常希望无人机的起飞具有良好的隐蔽性和机动性,以适应复杂多变的战场环境。在空中发射时,一般采用载机投放;在地面发射时,用得较多的发射方式是火箭助推与弹射起飞方式;在海上发射时,垂直起飞方式特别受到各国海军和海军陆战队的青睐。

4)成本

任何产品都要考虑使用成本问题。众多无人机发射装置中,电磁弹射起飞通常成本较高,选用时应慎重考虑。

4技术应用前景分析

由于其具有可靠性高、机动性好、维护费用低、安全性好等优点,气/液压弹射技术成为国际上小型无人机的主流发射方式,美国的影子无人机、扫描鹰、航空探测器无人机等均采用这种发射方式。而无人机滑跑起飞技术可以借鉴较成熟的有人机滑跑起降技术,垂直起降无人机主要依赖于无人机的布局来实现垂直起降,因此,相关的论文研究及专利申请较少。

未来针对“蜂群”目标的防空发射系统需要具备高密度快速连续发射能力,发射系统需要具备大载弹(机)量、小间隔或齐射方向能力,弹射发射技术具有重要的应用价值。

参考文献

[1] 鲍传美,刘长亮,孙烨,等.无人机弹射技术及其发展[J].飞航导弹, 2012(2):56~60

[2] 秦贞超,周志鸿,梁上愚.无人机起飞弹射液压系统的设计与研究[J].液压与气动, 2010(10):6~7

[3] 许军,张军红,荣海春.小型无人机火箭助推发射动态响应研究[J].机械与电子, 2018(1):15~21

[4] 于进勇,王超.垂直起降无人机技术发展现状与展望[J].飞航导弹,2017.37~42

[5] 张有.空中“敢死队员”——以色列“哈洛普”自杀式无人机[J].坦克装甲车辆·新军事,2016(1):40~43

[6] 李磊,徐月,蒋琪,王彤.2018年国外军用无人机装备及技术发展综述[J].战术导弹技术,2019(2):1~11