引言

我国页岩气储量丰富,具有巨大的开发前景,在涪陵、长宁、威远和延长地区建成了页岩气产区[1]。为进一步提高页岩气的开采效率,进行了“井工厂”作业模式的系列探索[2],并取得初步成功。在页岩气开采过程中,由于腐蚀作用、外力破坏、人为失误等[3]容易造成页岩气的泄漏。页岩气开采方式与常规油气资源不同,管道、阀门数量的大增使得页岩气泄漏风险大大增加[4]。一旦发生泄漏有可能引发中毒事故,如若遇到火源,有可能引发火灾、爆炸事故[5],严重威胁到周围居民的人身和财产安全。2020年10月31日晚,四川内江威远一页岩气开采平台发生页岩气泄漏,并进一步引发了火灾,造成了周围居民的严重恐慌。因此,针对页岩气井工厂交叉作业的特殊性和页岩气特性,进行页岩气泄漏后果模拟研究具有重要意义。

评估气体的泄漏扩散、火灾和爆炸后果大都是基于以往传统的经验公式,实际情况中的人群密集区域等场所的结果往往与简单公式的推算结果存在较大差异,简单的以高斯模型为基础的二维软件PHAST[6]和计算流体力学软件(CFD)中的三维软件FLACS[7]被越来越广泛地应用于油气泄漏后果的模拟中。本文主要选取某页岩气支线管道一处人群聚集地进行建模,结合所处的地理位置和气候条件,模拟不同情境下页岩气泄漏后果及影响范围,精准评价事故后果,为页岩气事故应急分级标准及分级应急处置措施的制定提供技术支撑。

1 研究对象三维场景建模

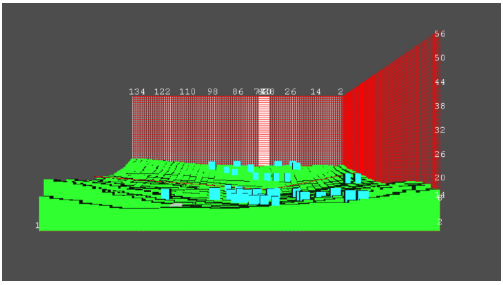

本文以某页岩气采输支线作为研究对象,该支线管道运行压力为2.688MPa。选取一处人群聚集地为场景进行建模,管线周边有两处人群聚集场所,且有公路穿越,管线泄漏可能造成严重后果。建模区域以该条管线连接点为中心,选取大小为400×400模拟区域,将该区域以精度5*5划分成与谷歌地球中实际参数对应的6400个单元格,建立泄漏区域地理模型如图1.1。

图1 某页岩气采输管道场景模型

该模型共设置网格1038825个,X轴一共135个,Y轴135个,Z轴57个,突出了地形变化及周边建筑物。核心区域网格间距0.5m,选取范围为泄漏点周围10m,扩展区域对核心区域网格尺寸选取为4m,等间距向周边延伸。

2 页岩气管道泄漏扩散后果模拟

2.1 设置工况及泄漏参数

该集气管道实际运行压力26.88barg,温度18℃,主要成分为甲烷,伴有少量的二氧化碳以及其他微量气体,故气体参数设置为98.8%的甲烷,0.8%的二氧化碳,0.4%的其他烃类。由于管线连接点造成泄漏的可能性较高且距房屋建筑较近,故拟定泄漏点坐标为(152,131,30),泄漏持续时间1800s。

在实际调研数据的基础上,充分考虑了管道参数、管内介质参数以及该地区的气候、泄漏参数等工况条件。

2.2 页岩气管道泄漏扩散后果模拟

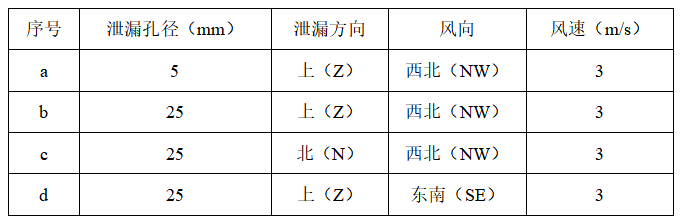

根据《化工企业定量风险评价导则》推荐模拟孔径,管道泄漏口径选取典型的5mm(小孔)、25mm(中孔)、100mm(大孔)、219.1(完全破裂)四种情况。泄漏方向根据泄漏孔径的不同小孔、中孔、大孔选取垂直向上(Z)和与管道水平垂直两方向(N/S),完全破裂除了以上三个方向外,增加了与管道走向同向的两个泄漏方向(E/W)。根据该地区的常年气候特征,风向选取西北(NW)和东南(SE)两个风向,风速选取1m/s、2m/s、3m/s作为典型风速。将泄漏孔径、泄漏方向、风向及风速正交共得到84组模拟结果。其中,选择了6组具有代表性的不同工况条件下的页岩气泄漏模拟云图,具体参数条件如表1所示。

表1 代表性模拟云图参数设置表

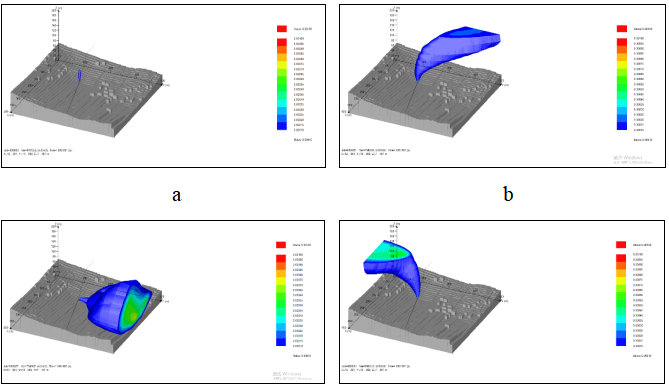

所选代表性云图如图2所示,表明不同工况条件下页岩气管道泄漏的特点和范围有所不同。

图2 所选页岩气管道泄漏代表性模拟云图

通过对比不同工况条件下页岩气的泄漏模拟云图,可总结出泄漏口径、泄漏方向、风向、风速等因素对页岩气管道泄漏的影响。研究结果表明,随着泄漏口径增大,页岩气聚集浓度和范围增加;当发生页岩气泄漏时,泄漏方向与当地风向共同决定了泄漏扩散的方向;当风速增大时,页岩气扩散和聚集区域较为集中,风速较小时,扩散所覆盖区域面积较大。

3 页岩气管道泄漏火灾爆炸后果模拟

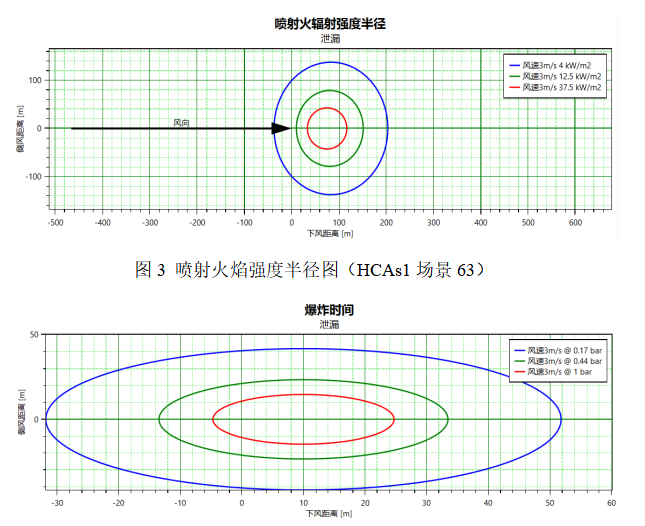

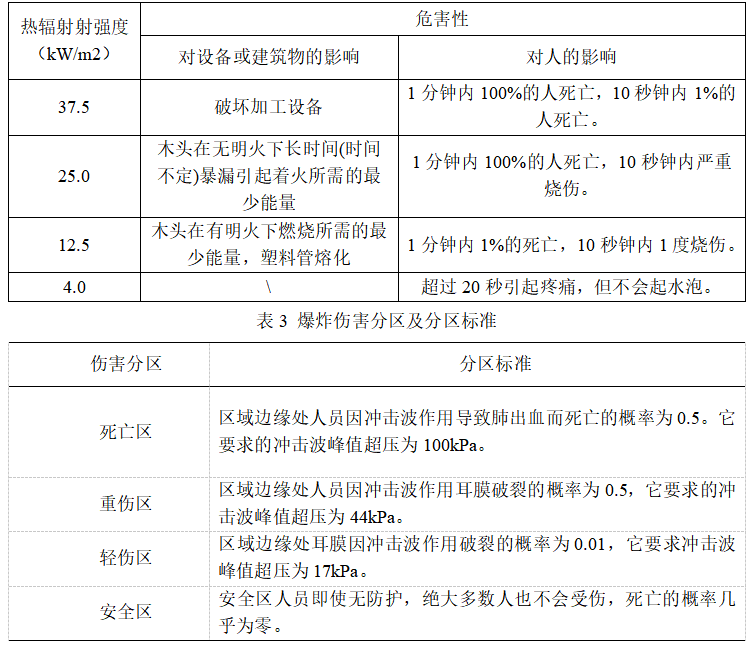

同泄漏扩散模拟一样,火灾爆炸模拟也是考虑管道参数、管内介质参数以及该地区的气候、泄漏参数等工况条件,模拟正交组合下84种场景。模拟后果分析主要考虑两方面,即热辐射和冲击波超压。以场景63为例,如图3和图4所示。

图4 爆炸超压图(HCAs1场景63)

喷射火强度半径根据表2热强度与破坏和伤害作用关系,选取热辐射强度4 kW/m2、12.5 kW/m2、37.5 kW/m2分别作为轻伤距离、重伤距离和致死距离的划分界限。晚期爆炸最坏情况半径根据表3爆炸伤害分区及分区标准,选取0.017bar、0.044bar、0.1bar分别作为轻伤距离、重伤距离、死亡距离的划分界限。将泄漏后形成喷射火的热辐射和爆炸产生的冲击波超压的最远距离作为安全距离的制定依据。

表2 热强度与破坏和伤害作用关系

通过泄漏扩散、火灾爆炸模拟,得到了84种管道高后果区泄漏场景的热辐射伤害距离、冲击波超压伤害距离、防火距离。考虑不同气候条件(温度、湿度、风玫瑰、风速等)、地理条件(地形、地貌等)、管内介质(管径、压力、气体组成等)、泄漏方式(孔径、泄漏量等)等工况,对情景库中的84组情景进行了事故后果模拟。模拟结果以热辐射强度4kW/m2、12.5 kW/m2、37.5 kW/m2分别作为轻伤、重伤、死亡距离的划分界限;冲击波超压伤害选取0.017bar、0.044bar、0.1bar分别作为轻伤、重伤、死亡距离的划分界限;将泄漏后形成喷射火的热辐射和爆炸产生的冲击波超压的最远距离作为安全距离的制定依据。对模拟结果进行分析可得到以下结论:

①管道的泄漏口径对热辐射伤害距离、冲击波超压伤害距离,泄漏口径越大,页岩气聚集浓度和范围增加,距离都随之增大。

②垂直泄漏和水平泄漏相比,垂直泄漏的热辐射伤害距离和冲击波超压伤害距离远小于水平泄漏,且由于页岩气从泄漏口以喷射的方式漏出,造成甲烷垂直于泄漏方向浓度聚集较慢。

③风场条件对热辐射伤害距离和冲击波超压距离有不同程度影响,但由于选取风速梯度较小,总体来说影响不是很大。影响主要在于随着风速的增加,防火间距增大,防火高度减小;随着风速增大,热辐射的伤害距离略微增大,冲击波超压的伤害距离略微减小,这是因为环境中风速越高,气体越容易达到泄漏扩散的平衡(一定浓度的甲烷泄漏扩散的距离不随泄漏的时间增加而增加,这是因为泄漏扩散到这个距离的甲烷气体云与被周围空气稀释的甲烷气体量相同),能达到爆炸极限的甲烷气体云浓度范围变小。

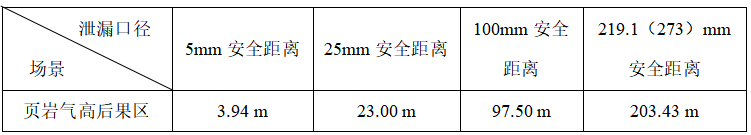

后果评价根据不同泄漏口径,以热辐射强度、冲击波超压、甲烷浓度作为划分标准,取最大影响范围作为不同泄漏口径安全距离,得出:页岩气H6支线高后果区不同孔径(5mm、25mm、100mm,完全破裂)下的安全距离,如表5所示。

表5 页岩气高后果区安全距离

4 应急响应分级

应急响应分级标准参考GB32167-2015《油气输送管道完整性管理规范》:沿管道中心线两侧各200m范围内,任意划分成长度为2km并能包括最大聚居户数的若干地段,应急响应按划定地段内的户数划分为四个等级。

Ⅰ级响应:泄漏事故区域内四层及四层以上楼房(不计地下室层数)普遍集中、交通频繁、地下设施多的区段。由集团公司应急救援指挥办公室和地方政府开展组织救援。

Ⅱ级响应:户数在100户或以上的区段,包括市郊居住区、商业区、工业区、发展区以及不够四级地区条件的人口稠密区,由公司应急救援指挥办公室进行应急响应,开展应急救援的组织和协调工作。

Ⅲ级响应:户数在15户以上、100户以下的区段,由采气厂进行应急响应,开展管道抢修和救援工作。

Ⅳ级响应:户数在15户或以下的区段,由作业区进行应急响应,开展管道抢修工作。

根据上述模拟结果,井喷压力为2Mpa~4.61Mpa,其影响范围大于井场的修建范围,影响的范围最高可达165米,应该由公司应急救援指挥办公室进行应急响应,开展应急救援的组织和协调工作;页岩气H6支线高后果区或者黄金坝集气站出现小孔或者中孔泄漏,其影响范围在50米以内,小孔泄漏或者中孔泄漏由作业区或者采气厂进行管道修复工作;岩气H6支线高后果区或者黄金坝集气站出现大孔泄漏甚至完全破裂的情况,其影响范围超过100m,事故后果严重,由公司应急救援指挥办公室,或者由集团公司应急救援指挥办公室和地方政府开展组织救援。

5 结语

基于页岩气采输工作的实际情况,利用 FLACS软件模拟分析了风速、 泄漏孔径等因素对泄漏事故的影响,并进一步利用PHAST软件进行火灾爆炸模拟,得到了不同泄漏场景的热辐射伤害距离、冲击波超压伤害距离、防火距离等。 开展页岩气在不同的气象条件、不同泄漏位置下泄漏事故后果的三维数值模拟,精准评价事故后果,为制定页岩气采输作业应急处置技术规范提供了重要依据,对开展救援工作,降低事故的严重程度,减少财产损失具有重大意义。

参考文献

[1] 朱瑞静,穆满根.我国页岩气开发历史、现状及展望[J].中国石油和化工标准与质量,2019,39(17):165-166.

[2] 陈平,刘阳,马天寿.页岩气“井工厂”钻井技术现状及展望[J].石油钻探技术,2014,42(03):1-7.

[3] 马亮,雷月鑫,陆海宁.基于页岩气井口装置泄漏风险分析及安全防护探究[J].中国设备工程,2020,(05):136-137.

[4] 王文和,补艳,蔡治勇,易俊.页岩气开采过程风险因素分析及其安全对策[J].安全与环境工程,2016,23(01):133-139.

[5] 罗钦.威204井区页岩气集输干线安全评价方法应用研究[D].西南石油大学,2014.

[6] 李云涛,张振永,刘玉卿,帅健.天然气管道全管径断裂事故影响范围研究[J].中国安全科学学报,2020,30(09):149-154.

[7] 胡斌,杨志华,李鑫,谢镔.FLACS及虚拟现实技术在油气储运安全中的应用[J].华北科技学院学报,2019,16(05):57-62.

作者简介:姜艳,女,1996.08,汉族,重庆,重庆科技学院在读研究生,安全工程