引言

交通基础设施建筑逐渐推进下,新建隧道往往会面临多种围岩条件及复杂的工况,这种情况下,加大了隧道的施工难度[1]。当隧道上方存在建筑物时,若存在施工控制不当的情况,会导致不均匀沉降问题的出现,严重情况下会对人们生命安全带来较大威胁,所以,本文重点对大管幕支护技术相关内容进行分析,具体如下。

1浅埋隧道大管幕支护技术分析

1.1技术分析

对于大管幕支护技术而言,是在地层中形成水平向的施工帷幕,通过单管顶进的方式,在管与管连接下,获得封闭或半封闭的管幕支护,对地下水进行隔离的同时,使工程施工更加安全。这种支护技术存在较多的特点[2],第一,作业空间较小;第二,可以通过小型化设备,进行复杂断面大型隧道建造;第三,地质适应能力较强,断面灵活。该技术主要适用范围包括:下穿工程、浅埋隧道工程、特大断面隧道工程。

1.2工程概况

某工程为双线8车道,左右线长分别为1148m、1123m,在左线与右线出口处,属于超浅埋暗挖段,其中覆土厚度处于1.9~8.5m范围内,管幕支护长度为90m,总施工长度为12400m。大管幕钢管上带有mm注浆管,按照大管幕钢管纵向进行布设并焊接,将其作为隧道开挖及大管幕施工沉降补偿注浆措施的实施载体。施工现场,准备两台大管幕管排钻机,并且,存在长度为12m的一次施工钢管,同时顶进2根钢管。该工程中,左、右线隧道围岩主要有全风化花岗岩、碎块状强风化花岗岩等,实际开挖环节,地表水会对地下水产生直接影响,雨季时呈淋雨状出水,很容易导致围岩坍塌,若未能进行有效处理,会发生严重的坍塌问题,为保证实际支护质量,结合工程实际,进行了浅埋隧道大管幕支护力学特性及施工技术研究。

2浅埋隧道大管幕支护力学特性分析

2.1力学模型

力学模型建立过程中,主要应用MIDAS-GTS NX软件进行模型构建,坐标系为O-XYZ。模型建立过程中,X轴方向取70m,Y轴方向取50m,Z轴洞顶向上、隧道洞口向下分别为3m、26m。力学模型从整体结构中选取,上下左右面均属于非自由面,按照相关规范要求,高速公路上表面荷载为20kN/m,将位移约束施加于其他面。

2.2有限元参数计算

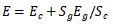

选择植入式梁单元进行管幕模拟,选择平面应变单元进行注浆模拟,模拟环节,假设两者不存在滑移情况。基于有限元模拟中,构件不同时,材料属性也会不同,为有效简化模型,选择锚杆、喷混、钢架组合体作为初期支护,根据以下公式,计算其等效弹性模量:

式子中,表示的是组合体综合弹性模量;表示的是喷射混凝土弹性模量;表示的是钢拱架截面面积;表示的是喷射混凝土截面面积。

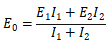

根据以下公式计算管幕、管棚等效弹性模量:

式子中,表示的是管幕、管棚等效弹性模量;表示的是管幕、管棚浆液弹性模型;表示的是管内浆液惯性矩;表示的是管幕、管棚弹性模量;表示的是管幕、管棚惯性矩。

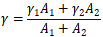

根据以下公式,进行等效重度计算:

式子中,表示的是等效重度;表示的是管内浆液重度;表示的是管内浆液截面面积;表示的是管幕、管棚重度;表示的是管幕、管棚截面面积。

3浅埋隧道大管幕支护技术应用结果分析

3.1地表沉降对比分析

(1)施工结束地表沉降情况。隧道施工环节,可通过Peck公式对地表最大沉降进行预测,隧道开挖环节,会对洞径2.0~2.5倍的区域产生影响,超过这一范围基本不会受到影响。因此,施工环节应重点控制影响严重位置的沉降,同时还应科学制定出应急策略。没有进行超前支护时,完成开挖工作的沉降为30.01mm,实施超前支护后,完成开挖工作的沉降为15.22mm,选择大管幕超前支护模式,沉降情况为11.38mm,同时,沉降均位于隧道上方。沉降控制效果上,管棚超前支护应用下,减少了49.28%的地表沉降,大管幕超前支护应用下,减少了62.08%的地表沉降。按照相关规范,设定本工程沉降控制标准为20mm,通过超前支护的应用,将地表沉降控制在了合理范围内,获得了较好的控制效果。隧道刚开始开挖时,没有 进行超前支护的地表沉降值会突然增大,主要是由于隧道开挖会降低围岩承载力,进而造成地表沉降,因此,需要制定出超前支护方案,不断提升围岩承载力,合理控制高速公路地表沉降。通过管棚与大管幕超前支护联合下,会对地表沉降进行有效控制,上台阶施工开挖环节,需要及时采取相应的支护措施,以免因为沉降问题,影响到路面的安全通行。

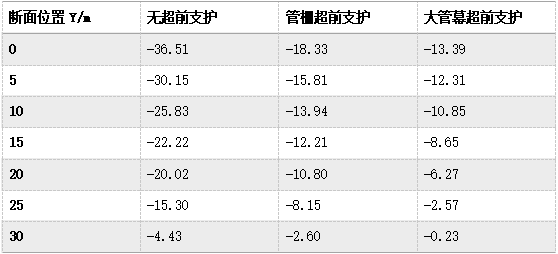

(2)隧道施工纵向影响范围。因为上台阶开挖环节会出现较为严重的地表沉降问题,因此,只对上台阶开挖对地表沉降产生的影响进行分析。开挖上台阶至5m时,地表纵向中心关键点累计沉降值如表1所示。

表1 开挖5m时关键点累计沉降值 虽然有超前支护与无超前支护存在相同的沉降规律,不过超前支护模式的应用下,可以有效减少地表沉降。开挖面间的距离与地表沉降密切相关,距离越近,沉降值则会越大,角力越小,沉降值也会越小。上台阶开挖过程中[3],变形范围集中于2倍洞径。最大沉降值为与洞口处,因此,实际施工环节,需要对洞口进行预加固,通过大管幕超前支护的方式,对变形进行控制,也可施加一些其他的加固方式,如套拱、预注浆等,同时施工环节应将重点放在变形较大的区域,并对突发情况进行预防。

虽然有超前支护与无超前支护存在相同的沉降规律,不过超前支护模式的应用下,可以有效减少地表沉降。开挖面间的距离与地表沉降密切相关,距离越近,沉降值则会越大,角力越小,沉降值也会越小。上台阶开挖过程中[3],变形范围集中于2倍洞径。最大沉降值为与洞口处,因此,实际施工环节,需要对洞口进行预加固,通过大管幕超前支护的方式,对变形进行控制,也可施加一些其他的加固方式,如套拱、预注浆等,同时施工环节应将重点放在变形较大的区域,并对突发情况进行预防。

3.2围岩变形分析

没有进行超前支护时,完成隧道开挖工作后,拱顶沉降为31.71mm,而在管棚与大管幕超前支护下,沉降情况明显减少,管棚支护沉降为16.07mm,大管幕支护为12.04mm。从而可以得出,超前支护下,会对拱顶沉降进行有效控制,尤其是大管幕支护模式下,会获得更好的降低沉降效果。并且,在无超前支护下,进行隧道开挖会存在较大的水平位移,而在管棚及大管幕超前支护下,能够有效减少水平位移,从而对围岩变形进行有效控制。施工中可选择加锁脚锚杆等方式进一步加固,提升施工安全性。

3.3衬砌内力分析

首先,拉应力分析。没有进行超前支护时,初次衬砌最大拉应力达到了11.36 MPa,通过管棚支护后,初次衬砌最大拉应力为5.25 MPa,而在大管幕超前支护下,初次衬砌最大拉应力为4.67 MPa,均在C25喷混抗拉强度之上[4],因此,需要重点分析钢拱架应力与拉应变,根据相关规范。对无超前支护、管棚超前支护、大管幕超前支护钢拱架最大拉应力与喷混最大拉应变进行分析,得出无超前支护钢拱架最大拉应力为103.76kN/mm2,喷混最大拉应变为4.94e-4, 管棚超前支护最大拉应力为47.87kN/mm2,喷混最大拉应变为2.28e-4, 大管幕超前支护钢拱架最大拉应力为42.64kN/mm2,喷混最大拉应变为2.03e-4。施加钢拱架后,最大应力满足实际要求,因此需要分析衬砌压应力。其次,施工环节,拱顶、拱底及拱腰位置处,存在应力集中情况,需重点加固。无超前支护下,衬砌最大压应力为14. 67MPa; 管棚超前支护下,衬砌最大压应力为6. 58MPa; 大管幕超前支护下,衬砌最大压应力为6. 13 MPa,相关设计规范中提出,C25 喷射混凝土弯曲抗压强度为13.5C25 MPa,由此可以得出,无超前支护不满足规范要求,其余两个超前支护模式,均满足规范要求,能够使施工更加安全。

3.4超前支护选择

通过以上分析可以发现,同无超前支护模式相比,管棚与大管幕超前支护方式的应用,均可对地表沉降进行控制,不过大管幕超前支护效果更好。在拱顶沉降控制效果上,与无超前支护对比,管棚与大管幕超前支护应用后[5],均可以有效减少拱顶沉降,同样,大管幕超前效果更好。在围岩水平位移控制上,与无超前支护相比,通过应用管棚与大管幕超前支护模式,有效减少了最大水平位移,大管幕超前支护可以获得更好的效果。在衬砌受力方面,无超前支护不满足受力要求,其余两种方式均满足受力要求。由此可以看出,为提升浅埋隧道施工水平,有效控制地表沉降,应选择大管幕超前支护方式。

4浅埋隧道大管幕支护技术的施工应用

(1)施工准备。施工开始前,应焊接锁扣,选择标准299*10mm无缝钢管设计大管幕,选择45*45*6角铁,进行锁扣的自动焊接加工,大管幕钢管母扣角铁上方固定安装标准42*4mm注浆管。

(2)设备安装调试。按照施工位置,进行钻机支架科学布置,进行钻进设备调整,使其中心处于初始位置,对大管幕设备状态进行检查,接口连接上,需要具备加强的牢固性及严密性,并且还应足够准确,保证设备处于良好状态后,才能进行施工操作。

(3)管排拼接。通过吊车配合人工的方式,在锁扣加工区将带有锁扣的钢管穿入拼接,同时在钢管中置入螺旋钻杆。

(4)钢管、管排对位。通过吊车向钻机顶进槽中运送钢管或管排,通过适当调整,保证钻机与钻杆良好连接;管幕设备底部位置处,可装有水平移动的行走轨道,按照提前管幕钻孔点位,利用手拉葫芦对管幕设备进行微调处理,保证中轴线位置的准确性。

(5)调整钢管、钻机或管排轴线。将光源设备放在螺旋钻杆内部的中心位置,进行尾部经纬罗盘照射,从而对顶进轴线是否存在偏移情况进行了解[6],实际转进环节,如果管排或钢管存在轴向偏移情况,应按照偏移方向,对两根钢管实际钻进速度进行调整,如果向左偏移,应提升左边钢管钻进速度,如果向右偏移,则需要提升右边钢管钻进速度,解决偏移问题,保证两根钻杆具备相同的速度。

(6)坡度调整。钢管顶进前,需要掌握管尾及管头标高情况,对管头高度进行科学调整,保证钢管整体坡度合理。顶进环节,将塑料吸管穿入到注浆管中,在注浆管最深处固定住测量管口,对钢管顶高差进行测量,在顶进设备后部标高控制显示区固定住管尾部,在外部向管中滴水,待平衡时,基于连通器原理下,保证标高控制显示区准确显示出管头标高,对钢管前端位置情况进行实时观测,通过对钢管与钻头间的相对位置,开展实际纠偏工作。管头前端位置处,进行坡口型管头设置,将坡口角度设置为60°,钢管向下偏移时,对钻头位置进行调节,保证桩头位置处于坡口后方,实现先顶进、再钻进,调节坡口角度,使钢管向上偏移,并对钻头位置进行调节,保证其处于坡口前方,实现先钻进、后顶进,钢管顶进环节,钢管前端土体因为先顶进较为松散,会使得钢管前端向下沉降并偏移。在试验分析中得出,将钻头超前距离设置为30cm时,获得的纠偏速度最快。

(7)钢管排顶进与轨迹监测[7]。顶进钢管时,已经通过锁扣的方式,成为相互制约的轨道,所以首根钢管顶进的方向与位置尤为重要,会对后续管排施工是否准确产生直接的影响,所以,已经重点做好导向管施工轨迹的监测工作。水平位移监测方面,将光源安装于钻杆钻头内,利用经纬仪对偏差进行测量,并通过与轴线的对比,获得水平位移角度。在竖向位移监测上,注浆管顶进前,在其内部安装水平测量管,实际顶进环节,在相关设备应用下,对钻头标高进行了解,掌握管头上下位移情况。完成观测后,及时进行纠偏处理,避免出现较大的顶进偏差,对位安装后进行焊接,通过实际检验,合格后才可继续顶进,开展循环作业。顶进结束后,回拔钻杆,移机至后续孔位,完成所有孔位顶进工作。

(8)封孔注浆。完成大管幕钢管顶进后,通过在入口处焊接钢板的同时,将管口封闭,应事先留出透气孔及注浆孔,透气孔处于钢管侧面顶部,注浆孔处于管口端面上部,将注浆管接头焊接在注浆导管端头上,同时安装阀门,并在其中注入水泥浆,按照沉降监测,将水泥浆充填至钢管内部,注浆压力应低于0.2 MPa。

结论

综上所述,浅埋隧道施工中,大管幕支护方式存在较大的应用优势,能够对地表沉降与围岩变形进行有效控制,衬砌内力也满足实际工程要求,可作为浅埋隧道施工首选的一种超前支护方式,实际应用环节,为保证大管幕支护方式作用的良好发挥,需要对其施工技术具体应用进行分析,提升支护效果的同时,保证浅埋隧道施工质量。