引言

滦南县位于河北省东北部、唐山市东南部,距唐山市区44公里。属暖温带半湿润大陆性季风型气候,年平均气温为11.4℃,常年平均降水量584.8毫米,年均日照时数2687.0小时。滦南县总人口为70万人,总面积为1270平方公里,有耕地7.4万公顷, 是河北省粮食生产大县,主要粮食作物为小麦、玉米、花生、水稻,具有得天独厚的生产优势。

自然降水是土壤水分的主要来源,也是农作物增产丰收的必要条件。古有“春雨贵如油”之说,春季4~5月正值农作物播种期,此期间降水时间的早晚以及降水量的多少直接影响着春播生产是否能够顺利进行,如果在作物的适宜播种期时段内恰逢一场透雨,则免去灌溉的麻烦,省时、节能又减少经济支出,相反,如果作物播种期间土壤一直较干旱,则需实施人工灌溉播种。可见,春季透雨出现时间的早晚与春播生产关系重大,因此,研究春播期首场透雨日期的变化特征对于气象更好地服务农业生产具有非常重要的现实意义和价值。

1 资料来源

文中所用气象资料来源于滦南国家气象观测站(区站号54437)1967~2021年4~6月逐日逐月降水量资料。

2 首场透雨特征分析

从气候学角度对透雨的变化进行研究,将滦南国家气象观测站自4月1日起,第一次出现雨量(一日降水量或连续2~3天过程降水量)≥15毫米(6月份≥20毫米)的日期记为当年首场透雨出现的日期(简称“透雨日期”)。以4月1日为起点,对透雨日期资料序列进行编码,如:4月1日记为1,4月20日记为20,5月20日记为50,依此类推。

2.1 首场透雨的总体特征

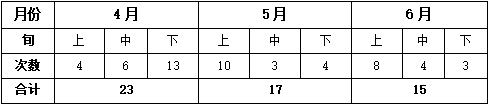

表1 滦南县1967-2021年各月、旬首场透雨出现次数

利用近55年透雨日期资料编码序列,统计得出各月、各旬首场透雨出现次数,见表1。滦南县近55年来,首场透雨发生在4月份的次数最多(23次),占42%,6月份出现透雨的次数最少(15次),占27%;首场透雨出现在4~5月的年份有40年,即春播期出现透雨的概率为40/55(73%),且以4月下旬至5月上旬出现频次(23次)最高,5月中旬和6月下旬出现次数最少。

2.2 首场透雨的年代际变化

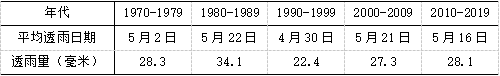

近55年透雨日期序列的演变,具有明显的年代际变化特征。经统计分析得出,70年代平均首场透雨时间为5月2日,较常年(5月10日)偏早,80年代平均首场透雨时间为5月22日,较常年偏晚,90年代平均首场透雨时间为4月30日,较常年偏早,2000~2009年平均首场透雨时间为5月21日,较常年偏晚,2010~2020年平均首场透雨时间为5月16日,较常年依然偏晚,见表2;对应的透雨量于80年代出现最高值34.1毫米,90年代出现最低值22.4毫米,其余年代平均透雨量都接近常年平均值(27.5毫米)。

表2 滦南县不同年代首场透雨平均日期及透雨降水量

2.3 春播期的首场透雨特征

经统计得出,55年中,首场透雨发生在春播期(4~5月)的年份有40年,春播期首场透雨平均日期(不计6月)为4月28日,平均透雨量为24.9毫米;春季最早透雨时间为4月2日,最晚透雨时间为5月27日,最早与最晚时间相差55天;分旬来看,4月下旬(13次)透雨频率最高,占4~5月透雨总数的1/3,5月上旬(10次)为次多,占1/4。

2.4 春播期无透雨情况统计

对滦南县近55年春季(4~5月)首场透雨进行统计得知,55年中有15年透雨发生在6月份,视为春季无透雨,占总数的3/11,即平均每11年中就有3年春季无透雨发生,对春播生产带来不利影响。最长连续春季无透雨时间为3年,此情况55年中发生了两次,出现在2001-2003年和2011-2013年,恰好相隔十年。春季无透雨情况最长间隔时间为7年(即最长连续春季有透雨时间为7年)。春季无透雨事件在1978~1989年间发生频次较多,11年里出现6次。

3、小结

(1) 滦南县1967-2021年55年首场透雨总平均日期为4月10日,平均透雨量为27.5毫米。春播期(4-5月 )有透雨的概率为73%,4月下旬至5月上旬透雨发生频次最多,春播期的平均透雨日期为4月28日,春播期最早透雨时间为4月2日,最晚透雨时间为5月27日,最早与最晚时间相差55天。

(2) 滦南县春播期首场透雨日期序列具有明显的年代际变化特征,其总体趋势是20世纪70年代透雨日期偏早,80年代透雨日期偏晚,90年代偏早,2000年以后偏晚,2010年以来依然偏晚。

(3)滦南县近55年中有15年春播期无透雨,占总数的3/11,春播期无透雨情况在1978~1989年间发生频次较多。春播期无透雨事件最长间隔时间为7年。

参考文献

[1] 卞韬,李国翠,孙云等.石家庄春季首场透雨的时空分布特征[J].干旱气象,2010,28(2):179-183.

[2] 徐士琦,李栋梁.东北地区春季首场透雨的变化特征及与青藏高原地面加热场强度的关系[J].气象,42(3):271-279.

[3] 侯庆国.榆林春季首场透雨的气候特征分析[J].陕西气象,2018,28(6):43-47.