周围性面瘫又称贝尔麻痹,主要是因多种因素导致面神经急性非化脓性炎症而引发的周围性面肌瘫痪,一侧的突发性口眼歪斜、眼睛闭合不全等症状是患者主要的临床表现,若不予以及时有效的治疗,患者容易留下不同程度的面部后遗症,对其面部、心理情绪和生活质量均造成严重的影响[1-2]。基于此,本文通过针对我院接受治疗的急性期周围性面瘫患者实施温针灸治疗进行干预后的效果进行了分析,现将研究内容报告如下。

1 .资料与方法

1.1临床资料

研究初始时间2021年7月,截止日期2022年7月:选取我院急性期周围性面瘫患者作研究样本,抽取的样本数据共有80例,分组方式:随机做分组处理:这些被抽取用来进行研究的急性期周围性面瘫患者的一般资料进行对照分析后可知,数据差异较小,能够进行研究。纳入标准:到我院接受治疗的急性期周围性面瘫患者;所涉资料齐全无缺项。排除标准:有血液系统相关疾病者;机体重要肝脏器官存在功能不全者。这些患有急性期周围性面瘫患者的性别(男女):33:47:其最大77岁,最小22岁,计算其平均年龄值为(45.62±4.68)岁。

1.2方法

常规组:常规西医治疗。口服维生素B6片(辰欣药业股份有限公司,国药准字 国药准字H37021853,规格:10 mg*100片),一日1-2片;口服醋酸泼尼松片(西安汉丰药业有限责任公司,国药准字 H61023348,规格:5 mg/片),1 次/d,一次1-2片,1 周后,每日减少 5 mg,减至 2.5 mg,维持该药量至治疗结束。

研究组:温针灸治疗。取患侧的太阳穴、下关穴、阳白穴、颧髎穴、颊车穴和地仓穴,并采用交叉取穴法取合谷穴,即右病取左,左病取右。用具为:长度为 0.35 mm×40 mm 的针灸针,选用分段式艾条,每段长 15 mm,燃烧一段即一壮。具体方法为:于发病 7 d 内进行轻刺激,在顺利进针后不采用补泻手法。7 d 后加强刺激,给予平补平泻,以得气为宜。每次于下关穴部位进行温针灸,2 壮 / 次,1 次 /d,1 个疗程为 6 次。治疗 1 个疗程后,休息 1 d,再给予第 2 疗程治疗,共治疗 4 个疗程。

1.3观察指标

1.3.1面神经功能

治疗前后采用H-B面神经功能分级量表评估面神经功能,包括 10 项,各项分值为 0~3 分,总分 30 分,分数越低面神经功能越好。Sunnybrook 面神经评分,包括患侧静态时与健侧比较、与健侧随意运动的对称性,总分 100分,分值越高面神经功能越好[3]。

1.3.2不良反应

包括角膜感染、后遗症(面积痉挛)、皮下血肿等。

1.3.3治疗效果

显效:临床表现基本消失。有效:症状和体征有所改善。无效:未达上述标准。

1.3.4生活质量

根据“生活质量综合评定问卷表”(GQOLI-74)对所有患者的生活质量进行分析评估。分数与生活质量成正比[4]。

1.3.5疼痛指数

利用VAS评分表,对患者经不同治疗干预前后的疼痛情况予以评估,并对相关数据予以统计评估,该量表总分10分,分数越低,表示患者疼痛程度改善越好 ,反之则疼痛感强烈[5]。

1.3.6满意度

根据我院自制的《满意度量表》,来分析患者对治疗的满意度评价,该量表包含了治疗服务、治疗方式、治疗环境三个项目,每项各100分,分数越高,对治疗的效果满意度越好。

1.3.7炎性因子水平对比

分别于治疗前以及治疗后来对两组患者的炎性因子水平进行检测,炎性因子包含了PCT、IL-6以及CBP。

1.3.8心理状态分析

以SAS与SDS评分表,分析所有患者经不同方式的治疗之后其心理状态情况。SAS与SDS评分表的分数区间均为20-50分,患者心理状态不佳,代表其两个评分表分数比较高[6]。

1.4统计学分析

通过SPSS22.0处理,%表示(不良反应、治疗效果)计数资料,X2检验两组的差异情况;(x̄±s)表示(生活质量、面神经功能、满意度、炎性因子以及疼痛指数)计量资料,t检验两组的差异情况,如果两组对比有差异,则P<0.05。

2结果

2.1面神经功能分析

研究组患者H-B评分值较低于常规组,Sunnybrook 评分值较高于常规组(P<0.05),详情数据见表1所示。

表1 两组患者面神经功能对比(n,x̄±s)

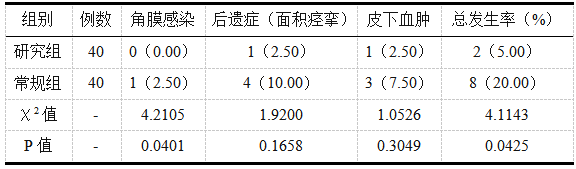

2.2组间患者不良反应分析

研究组患者不良反应总发生率(5.00%)较低于常规组(20.00%)(P<0.05),详情数据见表2所示。

表2 不良反应发生率(n,%)

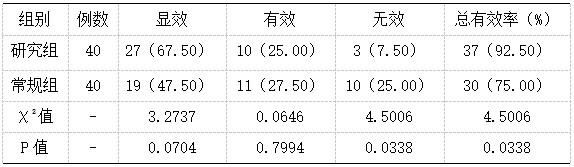

2.3组间患者治疗效果对比

研究组患者治疗总有效率(92.50%)较高于常规组(75.00%)(P<0.05),详情数据见表3所示。

表3 组间治疗效果分析(n,%)

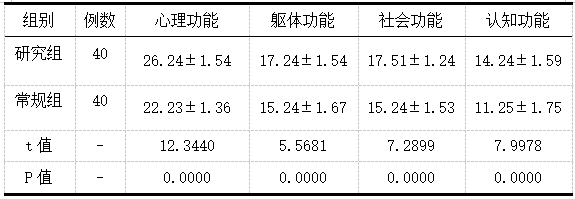

2.4组间患者生活质量对比分析

研究组患者生活质量较高于常规组(P<0.05),详情数据见表4所示。

表4 组间患者生活质量情况分析(n,x̄±s)

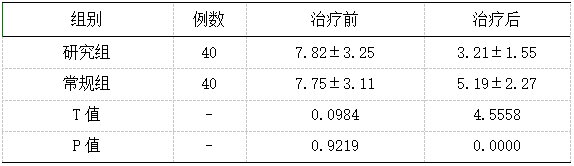

2.5组间患者疼痛程度调查评估

研究组患者VAS评分值较低于常规组(P<0.05),详情见表5所示。

表5 两组患者VAS调查分析(n,x̄±s)

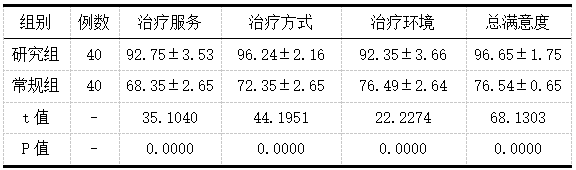

2.6组间患者治疗满意度调查分析

研究组患者总满意度要高于常规组(P<0.05),详情见表6所示。

表6 两组患者对治疗的满意度调查评估(n,x̄±s)

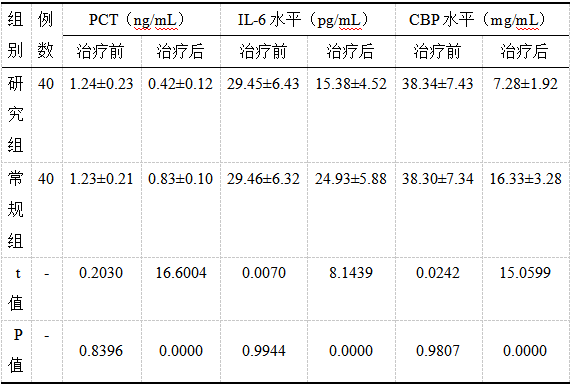

2.7组间患者炎性因子对比分析

研究组患者炎性因子水平较低于常规组(P<0.05),详情见表7所示。

表7 炎性因子变化情况分析(n,x̄±s)

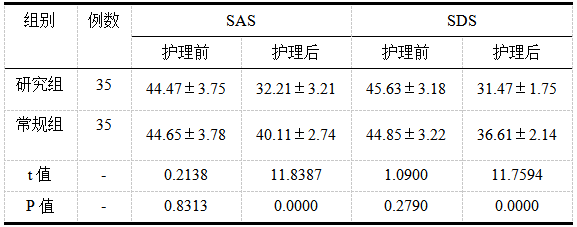

2.8组间患者心理状态对比

研究组患者SAS、SDS评分均较低于常规组(P<0.05),详情见表8所示。

表8 两组患者负面情绪比较(n,x̄±s)

3讨论

周围性面瘫是由面神经非特异性炎症所导致,是一种典型的周围神经损害以及脑干面神经核导致的面部肌肉瘫痪,该病通常为急性发病,临床表现为患侧面部表情肌瘫痪、额纹消失,患者无法自主皱额蹙眉,且眼裂不能闭合或闭合不全等[7-8]。周围性面瘫属于祖国医学“吊线风”、“卒口僻”的范畴,可见正气不足是发病之本,外邪侵袭是发病之标,病机多为机体劳作过度,正气不足,卫外不固,风热或风寒等邪气乘虚侵入面部经络,导致气血痹阻,经筋功能失调,进而出现口眼歪斜等症状[9-10]。如果不及时予以治疗又或是治疗措施不恰当,极容易给患者的面部造成后遗症,使患者因此产生不良的心理情绪,严重影响患者身心及健康。 西医认为周围性面瘫是由神经管内面神经的非特异性炎症引起,因而给予抗炎药物及抗病毒药物予以治疗干预,但西药往往存在一定的副作用,中医则依据周围性面瘫因风寒入络,局部经络失于气血津液濡养,引起络脉阻塞,气血不畅的观点提出用温针灸方法来治疗[11-12]。温针灸属于经典的中医治疗方法,在本次的研究中,对于急性期周围性面瘫患者,应取其下关、足三里以及翳风三个穴位进行针灸治疗。翳风、足三里以及下关属于少阳与阳明两经,分布于面部及耳后茎乳孔附近神经走行的关键位置[13]。针刺上述两条经络上的穴位可以达到温经散寒、祛风通络止痛效果,从而在调节气血的基础上达到改善具备症状的目的。同时,温灸治疗不但可以疏通患者面部神经通络,且还可以养血活血,其效果十分明显[14-15]。本次研究西医与温针灸治疗急性期周围性面瘫患者的方案对比,结果显示:研究组患者不良反应总发生率(5.00%)、疼痛程度以及炎性因子水平均低于常规组(20.00%)(P<0.05);研究组患者的治疗总有效率(92.50%)、生活质量评分、Sunnybrook评分值及治疗总满意度均比常规组更高(72.50%)(P<0.05);研究组患者H-B评分值、SAS、SDS评分值均低于常规组(P<0.05)。

综上所述,温针灸治疗应用于急性期周围性面瘫患者治疗中,可以显著提高患者的生活质量及满意度,患者心理不良情绪、面神经功能及炎性因子水平均有明显改善,还能降低患者的不良反应及疼痛程度,其治疗效果显著。

参考文献:

[1]冯静仪,张志文,老锦雄. 温针灸治疗急性期周围性面瘫的临床观察[J]. 中 医药 学 报,2022,50(09):80-83.

[2]建江岩. 温针灸治疗周围性面瘫对患者表面肌电图与咀嚼功能的影响观察[J]. 医 学 理 论 与 实 践 ,2022,35(17):2921-2923.

[3]昌辉. 温针灸治疗风寒袭络型周围性面瘫的临床观察[J]. 中 国 中 医药 科技,2022,29(04):665-667.

[4]顾伟于,肖田甜,刘华茹,等. 温针灸治疗急性期周围性面瘫的Meta分析[J]. 中国 医 学 创 新,2022,19(16):169-174.

[5]王莹,高汉义,张琪,等. 现代康复技术结合温针灸治疗风寒袭络型周围性面瘫的临床观察[J]. 中 国 医 药 导 报,2021,18(32):151-154.

[6]汪玉婷子. 温针灸治疗急性期周围性面瘫临床观察[J]. 实 用 中 医 药 杂志,2021,37(09):1581-1582.

[7]刘航. 温针灸与常规针刺治疗周围性面瘫风寒证型的效果对比分析[J]. 中 国现 代 药 物 应 用,2021,15(02):240-242.

[8]罗权,曾嘉涛. 温针灸治疗急性期周围性面瘫的临床观察[J]. 内蒙古中医药,2020,39(10):110-111.

[9]赵萍,曹会芳,杨新利. 温针灸治疗顽固周围性面瘫眼睑闭合不全临床研究[J]. 长 春 中 医 药 大 学 学 报,2020,36(05):948-951.

[10]喻昭. 急性期周围性面瘫温针灸治疗的临床效果探讨[J]. 名 医,2020,(05):60.

[11]王琴. 四关穴温针灸配合穴位贴敷治疗急性期周围性面瘫临床疗效[J]. 内 蒙 古 中 医 药,2019,38(11):103-104.

[12]李敬仁,褚庆存,张铁锋,等. 温针灸治疗急性期周围性面瘫的应用及症状转归分析[J]. 临 床 医 药 文 献 电 子 杂 志,2019,6(94):63+86.

[13]孙志泽. 温针灸治疗急性期周围性面瘫的临床疗效观察[J]. 中 国 卫 生 标准 管 理,2018,9(21):83-84.

[14]杨燕青. 急性期周围性面瘫疾病应用温针灸治疗的效果及FDI躯体功能评分影响分析[J]. 中 国 卫 生 标 准 管 理,2018,9(06):82-84.

[15]侯克魁. 温针灸治疗急性期周围性面瘫的效果评价[J]. 中 国 医 药 指南 ,2018,16(02):167-168.