缺血缺氧性脑病是临床常见的脑血管意外,指大脑及其组织因为血管狭窄或者血管堵塞引发的供氧量不足、血流不畅[1]。常见的缺血缺氧性脑病包括血管狭窄、脑梗塞、一氧化碳中毒等。患者会表现为较为严重的呼吸困难、头晕头痛、心悸、口唇发绀、面色潮红、意识障碍、强直性痉挛等[2],对患者的生命安全威胁极大。迟发性脑病是缺血缺氧性脑病患者的常见并发症,主要发生在患者治疗恢复出院后数天或者数周之后,这一期间被称为“假愈期”。期间患者的临床症状消失、生命体征正常。发病后患者会出现急性的痴呆、反应迟缓和意识障碍[3],严重甚至会伴随肢体障碍、丧失生活能力和劳动能力,大大降低了患者的生活质量。临床目前并未找到治疗缺血缺氧性脑病及其并发症的特效药物,治疗重点多在于改善脑部供血供氧、减少脑部自由基数量、提高患者的生活能力。本文选择医院近3年间收治的85例缺血缺氧性脑病患者作为观察对象,分析了针灸联合高压氧应用于缺血缺氧性脑病患者治疗中的效果,现将研究结果具体报告展示如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

将2020年1月到2022年12月作为研究时间段,时间跨度近3年,抽取期间本院神经疾病科收治的缺血缺氧性脑病患者合计85例纳入观察对象,行对比性治疗研究,依据动态随机化分组法设置对照组(n=42)和观察组(n=43)。

对照中男性22例、女性20例,年龄48-78岁之间,平均年龄为(54.32±1.24)岁;观察组中男性23例、女性20例,年龄49-76岁之间,平均年龄为(54.25±1.25)岁。两组缺血缺氧性脑病患者的临床资料组间比较结果无统计学差异,P>0.05,研究结果可比。

纳入标准:所有患者接受CT或者MRI检查后均符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南》中对于缺血缺氧性脑病的诊断标准;患者及其家属均知晓研究相关内容并签署知情同意书;患者均为首次发病;无长期用药史;研究获得了医务科的审核批准。排除标准:合并脑出血患者;合并严重精神疾病或者意识障碍患者;合并脑部肿瘤或者脑血管畸形患者;脏器功能不全的患者;对研究药物过敏的患者;中途退出研究或者死亡的患者。

1.2 方法

所有患者入院后均积极给予营养神经,改善脑代谢,减轻脑水肿及预防肺部感染等治疗,给予乙酰谷酰胺注射治疗,治疗剂量0.6g乙酰谷酰胺加入到250ml 5%的葡萄糖溶液中,滴注速度为50-60滴/min,每日一次,连续治疗10-14天。

对照组患者给予针灸治疗,辩证选取足三里、阳陵泉、肩俞、合谷、绝骨、环跳以及曲池等穴位,进针得气后连接电针治疗,每次30min,每日一次,10日一疗程,每个疗程之间间隔10日,合计治疗3个疗程。

观察组患者给予高压氧结合针灸治疗,将患者送入高压氧舱内进行治疗,入舱后20min逐渐增加舱内的压力,直到0.22MPa,患者进行持续稳压吸氧,维持时间50min,50min后降低舱内压力,20min后结束治疗出舱,每日一次,治疗时间同对照组。

1.3 观察指标

本次研究通过对比两组缺血缺氧性脑病患者的康复效果、生命体征指标、血清指标、智能水平、日常生活活动能力、对治疗方式的满意度和生活质量评分得出最终结果。康复效果:根据所有缺血缺氧性脑病患者的具体恢复情况、症状改善和精神状况等进行判断,分为显效、有效、无效三个具体的指标,显效:患者的意识清晰,可正常沟通交流、生活功能正常,无显著不适;有效:患者的疾病症状得到缓解、精神症状有所改善,相关指标转归;无效:患者的症状无改善甚至加重。康复有效率=(显效例数+有效例数)/总例数×100%[4]。

1.4 统计学方法

采用(x̄±s)表示连续性变量资料,符合正态分布行t检验;用(n,%)表示定性资料,行x2检验,研究数据差异性分析由SPSS25.0统计学软件完成统计,如结果为P<0.05,差异有统计学意义。

2 结果

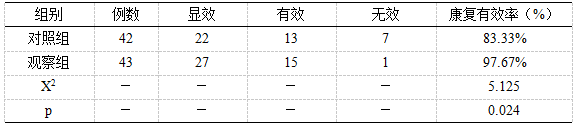

2.1两组缺血缺氧性脑病患者的康复效果对比

表1可见,观察组缺血缺氧性脑病患者接受联合手段治疗后,康复有效率显著高于对照组患者,差异存在统计学意义(p<0.05)。

表1两组缺血缺氧性脑病患者的康复效果对比

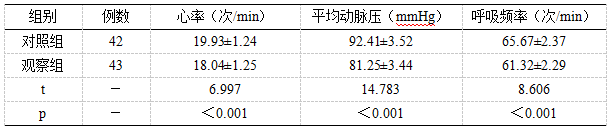

2.2两组缺血缺氧性脑病患者的生命体征指标对比

表2可见,观察组缺血缺氧性脑病患者接受联合手段治疗后,各项生命体征显著优于对照组患者,差异存在统计学意义(p<0.05)。

表2两组缺血缺氧性脑病患者的生命体征指标对比

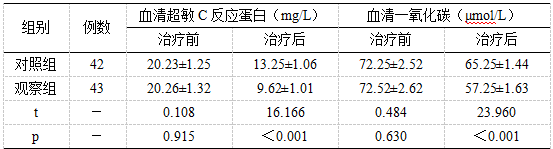

2.3两组缺血缺氧性脑病患者治疗前后的血清指标对比

表3可见,两组患者治疗之前的血清超敏C反应蛋白、血清一氧化碳等血清指标对比无显著差异(p>0.05),观察组缺血缺氧性脑病患者接受联合手段治疗后,血清指标显著改善且明显优于对照组患者,差异存在统计学意义(p<0.05)。

表3两组缺血缺氧性脑病患者治疗前后的血清指标对比

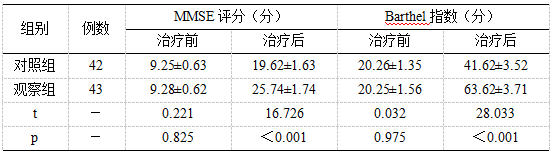

2.4两组缺血缺氧性脑病患者治疗前后的智能水平、日常生活活动能力对比

表4可见,两组患者治疗之前的智能水平、日常生活活动能力评分对比无显著差异(p>0.05),观察组缺血缺氧性脑病患者接受联合手段治疗后,血智能水平、日常生活活动能力得到明显改善且显著优于对照组患者,差异存在统计学意义(p<0.05)。

表4两组缺血缺氧性脑病患者治疗前后的智能水平、日常生活活动能力对比

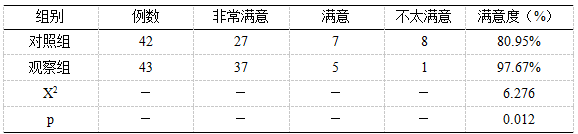

2.5两组缺血缺氧性脑病患者对治疗方式的满意度对比

表5可见,观察组缺血缺氧性脑病患者接受联合手段治疗后,对治疗方式的满意度显著高于对照组患者,差异存在统计学意义(p<0.05)。

表5两组缺血缺氧性脑病患者对治疗方式的满意度对比

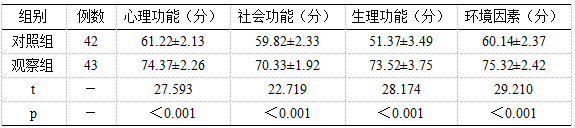

2.6两组缺血缺氧性脑病患者的生活质量评分对比

表6可见,观察组缺血缺氧性脑病患者接受联合手段治疗后,生活质量评分显著高于对照组,差异存在统计学意义(p<0.05)。

表6两组缺血缺氧性脑病患者的生活质量评分对比

3 讨论

缺血缺氧性脑病多为意外发病,有时甚至毫无征兆,因此大部分患者送入医院后往往病情严重、昏迷程度较深、死亡率高[5]。临床对缺血缺氧性脑病患者开展积极抢救后可康复,但部分患者经过一段时间的病情稳定期后会再次出现急性痴呆为主要症状的迟发性脑病[6]。有相关研究调查结果显示,缺血缺氧性脑病患者迟发性脑病的发生率约为0.9%—42%,这是由于大脑长时间缺氧后会出现血管内皮细胞受损、增加内皮细胞的通透性[7],短期内没有症状,经过一段时间后,凝血系统被激活、白质疏松、患者会出现微血栓、血管内膜炎等再灌注损伤,进而出现迟发性脑病。针灸是我国中医的重要治疗手段,能够通过刺激特定穴位,优化患者的脑部血液流变学[8],改善患者的机体循环,但针灸的具体疗效仍有待提高。高压氧治疗能够通过将患者送入高含氧量的环境[9],提高患者血液中的氧气含量、促进脑部血液地再灌注、改善脑部水肿。针灸和高压氧治疗手段联合应用,能够发挥更加突出的作用、避免了脑细胞的大量坏死、改善了患者的精神症状[10]。研究的最终结果显示:观察组患者接受联合手段治疗后,康复有效率、对治疗方式的满意度和生活质量评分均显著高于对照组患者,这表明针灸联合高压氧的治疗手段可以促进患者的康复,患者及其家属对治疗方式的满意度也更高,患者的预后生活质量会因为治疗方式到位而有所提高;观察组患者的生命体征指标、血清指标、智能水平、日常生活活动能力评分均显著改善且明显优于对照组患者,差异存在统计学意义(p<0.05)。

综上所述,针灸联合高压氧应用于缺血缺氧性脑病患者治疗中的效果确切,能够促进患者的康复、改善相关临床指标和评分、提高患者的生活质量,该治疗方案的安全性值得肯定,可以作为临床首选治疗缺血缺氧性脑病的方案。

参考文献:

[1] 肖利华,廖晃怡,吴国良. 高压氧联合针灸治疗对缺氧缺血性脑病血液流变学的影响[J]. 锦州医科大学学报,2019,40(4):21-23.

[2] 欧阳昕,徐优慧,陈明人,等. 艾灸减轻新生小鼠缺氧缺血性脑病的作用及其机制研究[J]. 天津医药,2021,49(3):248-252,后插3.

[3] 欧阳昕,陈日新,陈明人,等. 针刺减少缺氧缺血性脑病新生小鼠脑组织炎性细胞浸润的研究[J]. 中华中医药杂志,2021,36(6):3559-3563.

[4] 李清,欧阳昕,肖爱娇,等. 热敏灸对缺氧缺血性脑病新生小鼠脑组织细胞凋亡的影响[J]. 时珍国医国药,2021,32(3):767-768,封3-封4.

[5] 李景磊,辛茜,马龙,等. 基于JAK2/STAT3信号通路探讨头针结合艾灸对缺血缺氧脑瘫幼鼠模型的影响及作用机制[J]. 现代生物医学进展,2022,22(3):427-431.

[6] 蔡兆国,张春生. 高压氧联合银杏达莫注射液治疗一氧化碳中毒后迟发性脑病疗效观察[J]. 海南医学,2022,33(22):2874-2877.

[7] 张明明,张瑛琪,李文涛,等. 高压氧联合亚低温对急性一氧化碳中毒迟发型脑病患者炎症因子、免疫功能及预后的影响[J]. 重庆医学,2022,51(19):3279-3283.

[8] 秦慧,吴海华,卢艳飞,等. 高压氧联合醒脑静治疗急性一氧化碳中毒迟发脑病患者53例疗效观察[J]. 中华航海医学与高气压医学杂志,2022,29(2):198-202,229.

[9] 张明明,张瑛琪,陈莹,等. 亚低温联合高压氧对一氧化碳中毒缺血缺氧性脑病患者认知功能的影响[J]. 中国医药导报,2022,19(17):80-83.

[10] 井楠,孔飞飞,吴洪岩,等. 高压氧联合神经节苷脂对缺血缺氧性脑病新生儿血清炎症因子和NSE、Bcl-2的影响[J]. 中华航海医学与高气压医学杂志,2022,29(6):827-831,850.