从环境中容易获得的能量主要包括太阳能、风能、振动能、波浪能等,太阳能和风能的利用已经广为熟悉,而涡激振动是一种自然界中广泛存在的流体运动现象,而充分利用流体的产生的涡激振动能量转换为电能,具有重大的工程应用价值。

文献1中对近年国内外基于涡激振动的压电俘能结构以及收集电路进行了总结,对比分析了单悬臂梁式、垂直复摆式、“鳗鱼”式以及阵列式结构的原理和特性,并提出了一种圆筒俘能结构。

文献2对常见的压电俘能器进行了分类,梁式结构可以分为悬臂梁、简支梁,圆盘结构可以分为简支固定、周边固定和中心固定,并对压电材料、回收电路、振子结构是如何对发电产生影响进行了分析。

通常情况下,在现代建筑中是防止涡激振动现象的,因为剧烈的振动会造成机械损坏,而在能量利用当中,涡激振动引起的共振将被用来转换为电能来使用。

1. 基于涡激振动的压电发电装置专利产业分析

截止2021年5月5日,基于风、水等流体引发的振动的压电发电装置发明专利申请2821件,授权1158件(授权率41.0%),而基于涡激振动的压电发电装置发明专利申请72件,授权33件(授权率45.8%)。从申请的数量来看,基于流体引发的振动的专利数量申请很大,但是基于涡激振动的专利数量不多,由此可见,国内对于基于涡激振动的压电发电装置的研究不多。

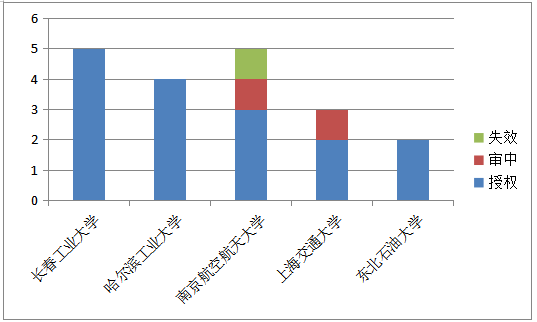

国内基于涡激振动的压电发电装置研究单位大部分集中在高校,如图1所示,国内专利申请量排名前5的申请人为长春工业大学、哈尔滨工业大学、南京航空航天大学、上海交通大学和东北石油大学,具体的授权比例如图中所示,其中,失效包括被驳回失效和撤回失效。 图1 国内主要申请人分析图

图1 国内主要申请人分析图

2.国内基于涡激振动的压电发电装置技术分析

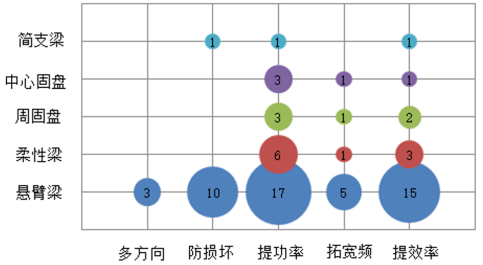

国内对基于涡激振动的压电发电装置的研究主要集中在对压电振子的改进,包括振子的结构和压电材料,很少申请涉及收集电路,对上述72件发明专利申请的技术手段和技术效果进行分析,主要的技术手段以压电振子的结构划分,梁结构振子采用悬臂梁、简支梁,盘式结构振子采用周边固定式、中心固定式,还有一类振子采用柔性基体制成。而主要的改进方向包括适应多方向、防止压电陶瓷断裂损坏、拓宽共振频带、提升输出功率和提升机电转换效率。分析结果气泡图如图2所示。 图2 技术手段和技术效果气泡图

图2 技术手段和技术效果气泡图

由此可见,国内专利申请主要集中在悬臂梁。悬臂梁振子一端固定、另一端自由,制作简单,适用于振动载荷较小的环境,本身的谐振频率高,由于流体致振动的低频性,通常会在梁的一端设置质量块降低谐振频率。通过形成悬臂梁阵列提升输出功率,通过对悬臂梁的结构改进更容易产生共振提升机电转换效率,这都是最为直接的方式,满足负载需求的供电。同时由于压电陶瓷的脆性,改善梁结构防止断裂也是研究的热点。通过多个不同结构参数的梁实现拓宽共振频带,适应风速多变的环境。总的来说,悬臂梁是最为广泛使用的压电发电振子,技术门槛较低,研究人员均了解其优点和缺点,根据实际应用的需求,很容易就研发出相应的产品。简支梁两端固定,可以扭转运动,这种结构坚固、寿命长,但是应用环境不多,因此相应的专利申请量也较少。

柔性梁是最适合收集流体致振动的结构,由于卡门涡街产生的柔性梁摆动,能够产生大量的形变,产生较好的振动响应,而且由于柔性的性质,也不会像悬臂梁那样产生断裂,但是PVDF压电系数很小,发电量太低,难以满足微传感器的供电需求,所以主要的申请改进方向都是提高输出功率和提高机电转换效率上。

盘式振子能够承受很大的外应力,适合大风环境中,但是实际环境很少长期处于大风的环境,因此相对使用较少,专利的申请量也较少。

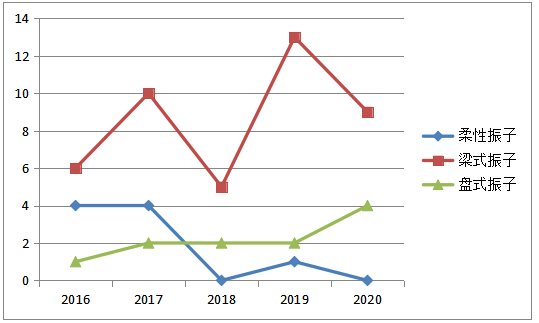

图3是2016年以来的基于涡激振动的压电发电装置趋势图,其中梁式振子包括了上述的悬臂梁和简支梁,盘式振子包括了上述的中心固定和周边固定式,梁式振子的申请量依然占据主导,柔性振子的申请出现了下滑。根据上述分析,柔性振子其实非常适合涡激振动,缺点是供能还跟不上需求,这就需要更多的企业和高校投入研发,如何提高输出功率或提升机电转换效率。

对上述72件发明专利申请进行法律和运营分析,没有授权转让,没有专利许可,也没有复审、无效和诉讼,这表明高校申请的专利在授权后没有进行良好的运营,而且该技术分支企业之间的不存在竞争性。 图3 2016年以来技术趋势图

图3 2016年以来技术趋势图

3.结论

流体致动的发电装置已经得到了良好的发展,但是流体致涡激振动的发电装置却没有进入快速发展的阶段,涡激振动产生的共振在压电发电装置中产生更多的能量,但是大多数企业并没有研发这个技术方向,仅有少数的高校研究到了这个技术分支,流体致动只能产生微小的振动,大多数研究者只研究到这一步,对于能够更多能量的涡激振动没有研究。国内企业应当尽快对这个技术分支引起重视,争取早日在柔性振子上突破技术瓶颈,形成高效的压电发电装置。