我国有约四分之一的城市以湖泊、水库作为饮用水水源,湖泊水库有害藻类水华的频发给饮用水处理带来了严重的挑战[1],藻细胞以及藻类胞外有机物(Extracellular organic matters, EOM)导致常规工艺水厂滤池堵塞,影响正常供水量,甚至会造成出厂水藻毒素嗅味物质超标[2]。

超滤技术利用机械筛分作用实现固液分离,其孔径远小于藻细胞,可以实现藻细胞的完全截留,适合用于高藻水处理[3]。但是,含藻水源会引起严重的膜污染,这限制了超滤膜的推广使用[4]。陶瓷膜化学性质稳定,使用寿命长,并且可以在现有工艺基础上实现升级改造,其优异的性能得到越来越广泛的关注[5]。但是,有关含藻水对陶瓷膜的污染及其控制策略还没有得到系统的研究,这在一定程度上制约了陶瓷膜及其集成工艺在解决高藻水问题中的推广使用。

1研究思路与方法

1.1 研究方法

本研究采用东莞运河微污染高藻水为研究对象,进行了中试规模的实验研究。天然水体中除了藻源污染物,还有微生物、无机颗粒物、天然有机物等物质,这些物质会对陶瓷膜产生不同程度的污染。为此,中试工艺设置了混凝工艺,在原水过膜之前先进行了混凝反应,而后进入到原位臭氧/陶瓷膜单元,陶瓷膜出水进入生物活性炭(BAC)滤池,出水进行氯消毒。中试实验规模为120 m3/d,运行时间为2020年2月到2020年5月。

本文主要对中试工艺中臭氧对陶瓷膜污染的控制,对中试工艺中有机物、藻类、芽孢的去除效果进行了研究。

1.2 工艺流程

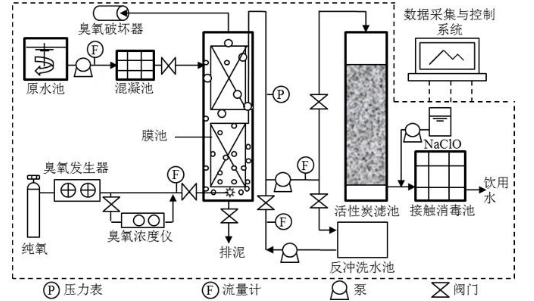

中试流程示意图如图1所示,原水经原水提升泵提升至混凝池,经过混凝(聚合氯化铝)后经由管道由膜池底部进入膜池,膜池中的水在抽吸泵的作用下经过陶瓷膜过滤进入到BAC滤池中,滤池出水采用次氯酸钠消毒。臭氧由臭氧发生器(OZONIA CFS-3 2G,瑞士)制备,氧气由液氧罐经过气化器后进入臭氧发生器。臭氧投加时固定气体流量,通过改变臭氧发生器放电电流,调节臭氧浓度,实现不同浓度的臭氧投加量。臭氧采用原位投加的方式

从膜池底部经曝气盘投加,在膜池内反应后剩余臭氧采用臭氧破坏装置处理。 图1臭氧/陶瓷膜-BAC中试工艺流程图

图1臭氧/陶瓷膜-BAC中试工艺流程图

2. 实验结果与讨论

2.1 臭氧对中试集成工艺中陶瓷膜污染的控制

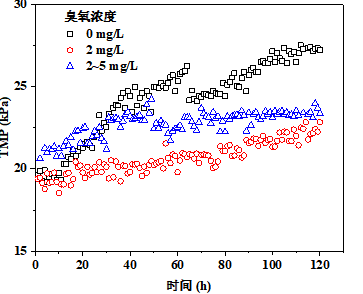

图2显示了中试工艺运行过程中臭氧对陶瓷膜污染的控制效果。由图可知,未投加臭氧时,TMP增长迅速,过滤120 h后TMP从20 kPa增加到28 kPa。在过滤过程中投加2 mg/L的臭氧后,TMP增加的速度变慢,120 h后仅增加了约2.5 kPa,表明原位投加臭氧在中试工艺中对陶瓷膜污染控制具有非常明显的效果。但是,当投加臭氧浓度为2 mg/L并间歇性提高到5 mg/L时(每小时中有5分钟高浓度),TMP的增加速度超过2 mg/L的运行工况,在开始的30 h内,其增加速度甚至超过未投加臭氧的运行工况,后期增加速度逐渐变慢,但仍超过臭氧浓度2 mg/L的运行工况。

实验进水除了含有藻细胞外,还有其他微生物,低浓度下臭氧主要与溶液中的有机物反应而不引起藻细胞破胞,研究也发现,一定臭氧浓度下臭氧主要与有机物反应,而不引起细菌破胞死亡,因此可以推测,当集成工艺在2 mg/L的低臭氧浓度下运行时,臭氧主要与原水中的有机物反应,并未引起藻细胞、细菌等微生物破胞,仅仅改变了有机物性质,将大分子有机物氧化成小分子有机物,使得陶瓷膜对其截留效果减弱,缓解了有机物在陶瓷膜表面形成的凝胶层。同时,膜池中的部分臭氧进入到陶瓷膜孔中,与溶液中的有机物或者吸附在膜孔内壁上的有机物发生反应,减缓了陶瓷膜孔的堵塞。而当臭氧浓度提高到2 mg/L并间歇性达到5 mg/L时,可能引起了藻细胞和细菌等微生物的破胞,释放了大量有机物,使得臭氧对膜污染的控制效果减弱,甚至出现了过滤初期膜污染加速增加的情况。因此,在采用原位臭氧控制含有大量微生物的原水时,应注意控制臭氧浓度,避免出现大量破胞引起膜污染加剧和有机物增加的风险。 图2 原位臭氧浓度对高藻水陶瓷膜污染TMP增加量的影响

图2 原位臭氧浓度对高藻水陶瓷膜污染TMP增加量的影响

2.2 中试集成工艺对藻类的去除

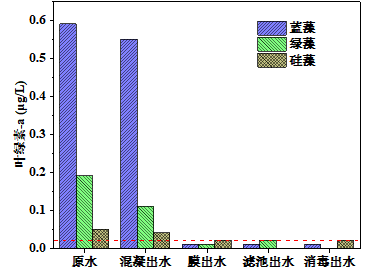

图3显示了中试工艺出水的蓝藻、绿藻和硅藻含量(以叶绿素-a的相对含量来计)的变化情况。由图可知,原水中蓝藻含量最高达到0.59 μg/L,其次是绿藻含量为0.19 μg/L,硅藻含量最低仅为0.05 μg/L,这是由于取样时间为夏季高温时段,夏季时藻类一般以蓝藻为主。经过混凝处理,藻类含量略有降低,如蓝藻含量降低到0.55 μg/L,绿藻含量降低到0.11 μg/L。经过陶瓷膜过滤后,蓝藻、绿藻和硅藻的含量均低于仪器检出限(图中虚线,0.02 μg/L),这主要是由于陶瓷膜的机械筛分效应,所有藻类都被截留了。滤池出水和消毒出水中均未检出到藻细胞,这表明集成工艺能完全去除原水所含的各种藻类细胞。 图3 中试集成工艺对藻类的去除效果

图3 中试集成工艺对藻类的去除效果

2.3中试集成工艺对好氧芽孢的去除

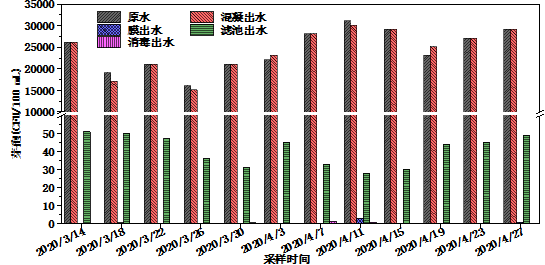

图4为中试出水中好氧芽孢的变化情况。由图可知,原水中好氧芽孢的浓度在16000-31000 CFU/100 mL之间,混凝对好氧芽孢的浓度几乎没有影响,混凝出水中芽孢的浓度在15000-30000 CFU/100 mL之间。陶瓷膜过滤几乎可以去除全部的芽孢,其检出率低于50%,平均浓度为0.45 CFU/100 mL。而经过BAC滤池过滤后,出水中的芽孢数量增加,浓度在28-51 CFU/100 mL,平均浓度为40 CFU/100 mL。经过氯消毒后,出水中芽孢的浓度再次降低,检出率为75%,平均浓度为0.21 CFU/100 mL。之前的研究者[6-7]也在饮用水工艺单元检出了芽孢,如Galofre B等[7]研究了采用臭氧生物活性炭工艺的某水厂中好氧芽孢的分布,发现好氧芽孢在原水、沉后水、砂滤出水、臭氧化出水、炭滤以及消毒出水中的浓度分别为34577、1915、471、123、559和197 CFU/100 mL,其原水中芽孢的浓度和本研究相差不大,而且也发现炭滤出水中芽孢浓度相比臭氧化出水中有所增加。Rice等[8]也发现,在采用常规工艺的水厂中不同工艺单元均存在不同浓度的好氧芽孢,如原水中平均值为1600 CFU/100 mL,沉后水为220 CFU/100 mL。这表明芽孢在水处理工艺单元中普遍存在。由于芽孢作为细菌的休眠体,其抗逆性比细菌强很多,且部分可形成芽孢的细菌具有致病性特征,因此芽孢对于饮用水微生物安全性的影响不容忽视。 图4中试集成工艺对芽孢的去除效果

图4中试集成工艺对芽孢的去除效果

3 结论

本文采用混凝-臭氧/陶瓷膜-BAC的集成工艺,在中试规模上研究了原位臭氧对于含藻原水膜污染的控制效果,考察了集成工艺对于藻类、芽孢的控制效果,主要结论如下:

(1)原位臭氧可以有效地控制臭氧/陶瓷膜集成工艺中的陶瓷膜污染,但在实际运行中需注意臭氧投加浓度,避免微生物破胞引起的不利影响。

(2)臭氧/陶瓷膜集成工艺可以有效控制藻类,出水中不含藻类。集成工艺可有效降低出水中的芽孢数量。

作者简介:刘京(1988-),男,汉族,博士,河南省南阳市人,工程师,主要从事膜处理水污染控制。

参考文献

[1] 王洪铸,王海军,李艳,等. 湖泊富营养化治理:集中控磷,或氮磷皆控?[J]. 水生生物学报. 2020, 44(05): 938-960.

[2] 张咏雪,姚娟娟,张智,等. 藻类有机物对混凝的影响研究进展[J]. 水处理技术. 2013, 39(10): 1-5.

[3] 王萌萌,郑洪领,韩雯雯,等. 超滤膜在高藻水处理中的应用[J]. 中国资源综合利用. 2018, 36(04): 49-51.

[4] 瞿芳术,杨枝盟,周鸿,等. 高锰酸钾预氧化对高藻水超滤过程中膜污染及锰沉积的影响[J]. 膜科学与技术. 2020, 40(06): 29-36.

[5] 张诗洋,单历元,廖松义,等. 陶瓷膜在废水处理领域中的研究进展[J]. 工业水处理. 2020, 41(04): 31-36.

[6] Mazoua S, Chauveheid E. Aerobic spore-forming bacteria for assessing quality of drinking water produced from surface water. Water Research, 2005,39(20):5186-5198.

[7] Galofre B, Israel S, Dellunde J, et al. Aerobic bacterial spores as process indicators for protozoa cysts in water treatment plants. Water Science & Technology, 2004,50(1):165-172.

[8] Rice E W, Fox K R, Miltner R J, et al. Evaluating plant performance with endospores. Journal American Water Works Association, 1996,88(9):122-130.