0 前言

随着隐身技术的不断发展,发动机红外隐身和雷达隐身技术越来越受到重视,而实现发动机红外及雷达隐身技术中的一项重要措施就是采用二元喷管,二元喷管便于实现隐身技术主要有以下几点:(1)便于冷却设计,有利于降低发动机喷管的红外辐射;(2)遮挡性好,便于对发动机内高温部件的遮挡,减少红外辐射;(3)便于雷达隐身修形设计,雷达反射回波少;(4)易与飞机后身实现一体化设计,从而减小底部阻力达到非加力超声速巡航[1]。由于二元喷管在实现隐身性上的优势,轰炸机、战斗机、无人机广泛采用了二元喷管[2]。

1 技术研究的必要性

随着航空发动机性能不断提高,涡轮进口燃气压力、温度逐步升高,相对冷却气量越来越少,增大了二元收扩喷管的热负荷。二元收扩喷管采用方形喷管,而发动机本身流道截面为圆形,高温气流经过发动机圆形截面流道流入方形截面喷管导致喷管产生局部高温区,该高温区的温度高于圆形截面喷管,发动机部分外涵气用于冷却喷管,但外涵气用于分配冷却喷管的冷却气流量以及喷管内冷却气流量分配仍需试验验证,流量偏低会导致喷管冷却不足进而损坏喷管,流量偏高会导致用于发动机做功的外涵气减少进而降低发动机推力。因此确定外涵冷却气的流量以及喷管内冷却气流量分配成为二元收扩喷管研制过程中最为重要的一个环节。为解决这一技术难题,必须设计一套完整、可行、高效、安全的试验设备及试验方法来进行喷管冷却试验技术研究,保证外涵冷却气既能满足喷管冷却需求,又能最大限度的降低推力损失。

2 供气设备及发动机改装

二元喷管部件试验目前无法真实模拟喷管实际温度场及流场,因此建议进行整机二元喷管冷却试验。发动机如采用发动机自身冷却气,一方面冷却气总量未知,另一方面冷却气分配未知,因此如采用发动机自身冷却,极有可能出现超温,因此该方案采用外部冷却气源,气源流量充足,满足发动机全状态运转。

二元喷管冷却试验的关键点为准确的测量发动机不同状态的喷管冷却气流量、压力及温度,发动机自身冷却气不能满足全状态运转,因此需要设计一套能够准确测量流量、压力及温度的外部供气设备;为了解决发动机自身冷却气对外部设备测量的影响,保证通过喷管的冷却气均为外部气源,因此需要对试验用发动机进行外涵封堵改装。试验过程中需全程实时记录喷管冷却气流量、压力、温度。冷却气温度不同,起到的冷却效果不同,冷却气温度越低,冷却效果越好,但发动机在实际工作过程中温度远高于外部供气,因此需实时记录冷却气温度便于后期理论计算。冷却气压力采用拟合算法,在试验过程中保证全程与理论值接近。

2.1供气设备

本试验方案引用外部气源代替发动机外涵冷却气源,因此,外部气源应具备流量、压力可调节功能。气源由气源站供给,试验前计算出发动机外涵冷却气理论流量,为了方便调节及理论计算余量,管路最大设计流量为理论值的2倍。

2.2 发动机改装

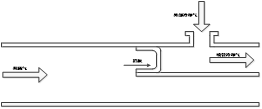

二元收扩喷管的整机试验可采用现有发动机进行,即核心机相同,轴对称发动机换装二元收扩喷管,外涵总气体流量不变。为了保证通过喷管的冷却气均为外部气源,需要阻断发动机外涵气源进入喷管,因此需要对发动机用于冷却喷管的进口进行封堵,在冷却通道进口处安装挡板,具体挡板封堵位置见图1。

图1 挡板示意图

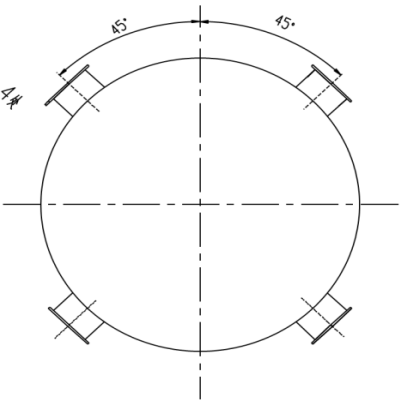

在挡板后加力筒体处进行发动机改装,引出4个集气腔安装座,与外部供气管路连接,具体集气腔接口位置见图2。

图2 集气腔安装座位置示意图

3 试验方案

3.1 试验程序

二元收扩喷管的工作环境与发动机相同,需满足全包线内稳定工作[3],喷管温度负荷最大的状态地面试车无法满足,因此需选取具有代表性的状态点进行拟合计算。基于上述两点制定试验程序,选取发动机战斗中间状态、战斗部分加力状态1、战斗部分加力状态2、战斗全加力状态四个典型状态点,同时还应录取喷管在偏转状态下与喷管在未偏转状态下相同冷气量的喷管隔热屏温度对比情况。

3.2 冷却气调节方案

发动机状态不同,喷管冷却气流量与压力的需求不同,因此需要制定发动机不同状态的冷却气流量与压力。发动机冷却气压力制定方案:发动机冷却气进口位于发动机7截面,距离最近的发动机测压点为外涵P1x,但因发动机外涵在供气进口前端进行了封堵影响P1x测量,因此选取未进行封堵前的内涵Px与外涵P1x关系曲线与实际Px拟合出的P1x拟合压力为参考值,即P1x拟合=Px*拟合系数,如冷却气压力高于P1x拟合,喷管会承受过多的压力符合,甚至影响发动机主流道流场;如冷却气压力低于P1x拟合,冷却气不能起到冷却喷管效果,甚至可能发生内涵高温气流入外涵烧毁外涵机匣。因此冷却气的压力应与P1x拟合值接近,调节范围规定在±5kPa。发动机冷却气流量制定方案:节流状态喷管温度相对较低,因此需要的冷却气量较少,慢车~闭环前对应空气流量满足理论计算值即可,压力保证在P1x拟合±5kPa即可。中间及以上状态试验点在保证压力的情况下,流量在油门杆上推前应调整至理论值的1.5~2.0倍。以全加力为例:油门杆上推前,流量调整至冷却气理论计算值1.5倍,压力调整至P1x拟合±5kPa,缓慢上推油门杆并监控喷管隔热屏温度,如遇温度接近限制值应停止上推油门杆并在此状态停留增加冷却气流量并调节压力,如温度超限应立即下拉油门杆至中间状态或以下状态。上推至全加力状态后,按以下步骤进行操作:

a) 在此状态稳定10s并记录数据后进行2°矢量偏转并稳定10s,以2°为步长进行矢量偏转至最大偏转角度,每个矢量偏转角度停留10s,矢量偏转试验结束后进行矢量回中;

b) 调节冷却气流量,以1kg/s作为步长进行调节,待流量与压力调节完成后重复a)步骤直至喷管隔热屏温度接近限制值或超过限制值。

c) 小加力与部分加力持续时间不大于8min,全加力持续时间不大于5min,某状态在规定时间内未能完成全部试验点需将发动机降状态至中间状态停留3min,然后升发动机状态至试验点状态继续进行试验,整个试验程序总加力时间不超过15min。

3.3 喷管测试方案

在集气腔安装座后均布至少4个温度测点,取平均值代表冷却气温度,用于后期喷管冷却气理论计算。试验时需实时监控喷管壁面及隔热屏温度,因此需在喷管壁面及隔热屏铺设温度测量设备,测点应尽量密级且不影响主流场。受喷管材料限制,为保证喷管可在高温下长期工作,因此根据喷管可承受的最高温度,试验时需限定喷管壁温[4]-[5]。

T限制=T材料限制-T安全系数

其中T限制为试验时的温度限制值,T材料限制为材料能承受的最高温度,T安全系数为安全系数。

试验前需提前计算出发动机各不同稳态运转时的冷却气流量与压力,保证试验的安全性,在发动机提高状态前,应先将冷却气流量与压力调整至目标值后方可提高发动机状态,在发动机降低状态前,应先降低发动机状态后方可调整冷却气流量与压力,在改变发动机状态时应时刻关注喷管温度,保证不超过T限制,此项操作要求可有效防止喷管超温烧毁喷管。

4 试验结果

通过该试验技术研究可以得出喷管隔热屏温度分布情况,根据温度分布图,可调整冷气分配设计,优化冷却气分配实现最优化设计,即使用最少的冷却气达到最佳冷却效果。通过不同状态不同偏转角度冷却气流量、压力、温度可以拟合出飞行全包线内的喷管冷却气流量需求。

5 结论

本文对航空发动机二元收扩喷管冷却试验技术进行了研究,对试验设备、试验方案、试验结果进行了分析,结论如下:

a) 解读二元收扩喷管在隐身方面的优势,说明二元收扩喷管在航空发动机应用中的重要性;

b) 二元喷管冷却试验技术的试验方案、试验设备可执行性强,可以达到试验目的;

c) 试验所得数据可为二元喷管结构改进及与主机匹配提供数据支持。

本文提及的试验设备、试验方法可作为二元喷管发动机喷管冷却试验的技术参考,同时也可为其他类型喷管的冷却试验提供借鉴,具有较高的工程应用价值,在下一步的技术研究中,如喷管的结构稳定性及控制稳定性均以得到验证,可采用飞行模拟试验台进行验证,进一步确认通过该试验结果进行的改进是否满足全飞行包线内的要求。

参考文献

[1] 季鹤鸣,雷雨冰,邵万仁. 二元收扩喷管的方案设计与试验研究[J]. 航空发动机,1995,21(4):8-13.

[2] 斯仁, 吉洪湖, 刘常春,等. 冷却抑制二元收扩喷管红外特征的模型实验与数值研究[J].推进技术,2014,35(4):463-469.

[3] Capone F J. The nonaxisymmetric nozzle: it is for real[R].AIAA-1979-1810,1979

[4] Hiley P E, Wallance W. Nonaxisymmetric nozzles installed in advanced fighter aircraft[J].J.Aircraft,1976,13(12):1000-1006

[5] Stevens H L.F-15/ Nonaxisymmetric nozzle system integration study program[R].NASS-CR-135252.1998.