引言

传统的飞行器按分系统的功能(如结构、旋翼、飞控、动力等)各自独立设计、制造和试验,最后经由总装等环节构成整机。由于各系统研制的框架限制,飞行器的整体性能难以大幅度地提高。结构功能一体化技术将结构功能与非结构功能相结合,突破了传统单一结构的功能限制,使传统承力结构兼具能量采集或存储、噪声与振动控制、结构健康监测、热隔离、自修复等功能,将大大提高飞行器系统的整体性。同时,将不同功能的子系统与结构集成后,可以减小整个系统的重量和体积,提高系统的整体效率,这也有望为强调高度隐身、超状态感知、高商载大航程的新一代飞行器提供更多的技术方案选择。

一、多功能结构电池

随着世界各国航空产业的不断发展,天空污染问题逐渐引起世界各国的重视。以太阳能、电能、热能或机械能等作为动力系统可以有效减少燃油消耗和碳排放,但是会使飞行器的有效承载能力降低。将结构与能量采集或存储系统相结合制备的多功能结构电池可以减轻系统总体重量,近年来国内外众多学者开展了广泛的研究。

美国弗吉尼亚工业与州立大学的智能材料系统与结构中心[1]在一款小型的远程操控“EasyGlider”无人滑翔机上集成验证了太阳能电池板(采集太阳能)、压电结构(吸收机翼振动和刚体运动能量)的功能,如图1所示。试飞结果发现能量采集系统能够支撑飞行器主要电源的工作,其中压电结构能够充满4.6mJ内置电容器的70%。

图1 远程操控无人滑翔机(内嵌太阳能电池板,集成压电补片)

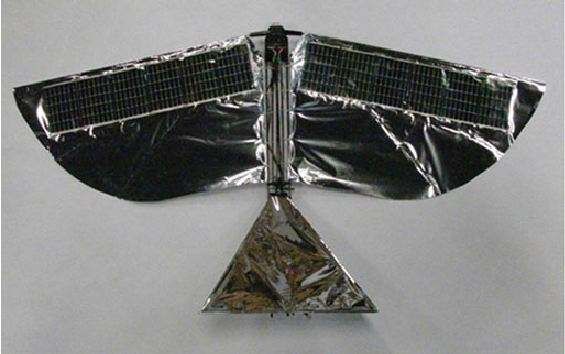

美国马里兰大学[2]研制了全球第一款采用柔性太阳能电池板供电的扑翼机,将太阳能电池板集成到机翼结构中,如图2所示。研究人员对比了传统的仿生机翼结构、集成12个电池模块的机翼、集成22个电池模块的机翼,结果表明电池模块虽然会带来的结构增重,能够被扑翼机提供的升力所克服。 图2 Robo Raven III扑翼机-全球第一款采用柔性太阳能电池板供电的扑翼机

图2 Robo Raven III扑翼机-全球第一款采用柔性太阳能电池板供电的扑翼机

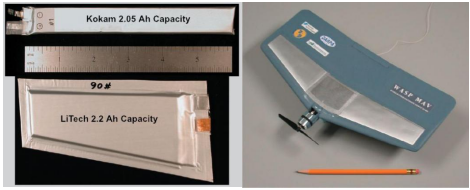

除上述将太阳能电池板与结构集成一体的方式,研究人员还通过将锂电池与结构集成一体来增加结构的功能性。美国DARPA[3]研制的“胡蜂”无人机上取消了传统的电池组,采用了与机翼层合的结构电池,增加了其续航时长,如图3所示。 图3 美国国防部高级研究计划局DARPA第一代胡蜂微型飞行器

图3 美国国防部高级研究计划局DARPA第一代胡蜂微型飞行器

(内嵌结构电池)

河南工业大学的研究人员将储能电芯和超薄碳纤维复合材料相复合,制备了储能、承载一体化的结构储能碳纤维复合材料,并测试了空载和受载条件下的电化学性能。将储能结构集成在无人机机翼上,与集成太阳能电池的无人机相比,重量减少了约20%。

英国帝国理工大学与Volvo公司合作,成功将CAG改性碳纤维电极应用于制备汽车尾箱盖,其不仅能为汽车LED灯提供电源,还实现了60%的减重目标,首次实现了储能结构的工程化应用。

二、智能蒙皮

智能蒙皮这一技术构想是在 20 世纪 80 年代由美国空军提出的,通过在装备的外壳中嵌入天线、微处理控制系统和驱动元件等智能结构,使其具有监视、隐身和自适应等功能。目前国内外学者关于智能蒙皮比较成熟的研究主要集中在智能蒙皮天线方向。

智能蒙皮天线主要由封装功能层、射频功能层以及控制与信号处理功能层三个功能结构组成。封装功能层的主要功能是承载、防护以及系统散热;射频功能层的主要功能是识别、分析和判断;控制与信号处理功能层的主要功能是感知、处理与控制信号。整个智能蒙皮天线采用高密度集成设计技术和结构功能一体化成形制造技术,无需在蒙皮上开孔安装天线,可以在飞行器设计制造期间将天线与机体结构高度集成。智能蒙皮天线技术涉及机械、电磁、信号处理和自动控制等多学科、多方面,因此,高性能的智能蒙皮天线研究关键技术包含复合材料技术、结构集成强度分析技术、垂直互联技术、智能控制、热设计技术、结构集成强度分析、电性能分析等方面。

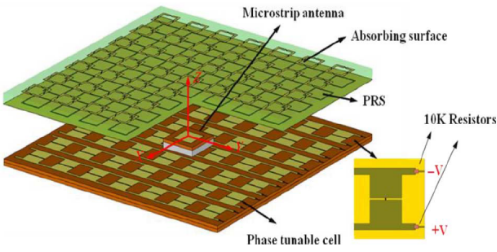

Cheng Huang 等人提出了一种具有宽带低雷达散射截面(RCS)频率可重构天线,如图4所示。该天线由缝隙耦合微带贴片及两层超结构组成。顶层超结构集成了部分反射面(PRS) 及吸波表面,底层结构由可调节反射相位单元组成。入射波主要被顶层超结构吸收,而工作频率由底层的控制反射相位单元实现动态调节。实验结果表明,采用该结构后,天线增益提高了7dB,工作频率可在9.05 GHz-10GHz之间动态调整。天线RCS在7-14GHz的宽频带范围内缩减。与以往的低RCS天线相比,该天线具有明显的优势,可以在降低RCS的带宽范围内主动调节天线的工作频率。 图4 宽带低RCS频率可重构天线原理及实物图

图4 宽带低RCS频率可重构天线原理及实物图

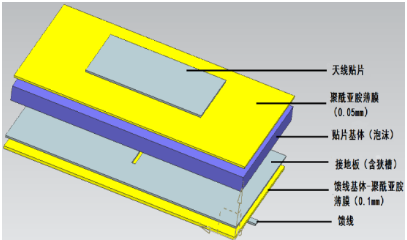

胡建强设计并制备了一种新型的柔性共形天线。采用聚酰亚胺薄膜为基体,设计了口径耦合微带天线的单元结构、2×8阵列结构和相应的馈电网络,如图5所示。与传统的天线相比,相对带宽高达15%,性能远高于普通微带天线。 图5 口径耦合微带天线的结构形式

图5 口径耦合微带天线的结构形式

李刚等基于直升机机载雷达面临的问题,提出了一种基于瓦片式数字阵列天线和后端通用处理机的直升机智能蒙皮雷达设计方案。在不影响直升机气动特性的情况下,通过与机身蒙皮的一体化设计,由后端多功能中心机控制,实现大口径、波束自适应、多功能雷达功能。

智能蒙皮天线技术是一项新兴技术。尽管该技术目前仍有很多技术难点在探索中,但未来在通信、导航、电子战等方面具有十分广阔的应用前景。

三、自修复与自愈合

聚合物复合材料在使用过程中不可避免地会产生分层、脱胶、表面氧化等损伤,会影响结构性能和设备运行,甚至造成材料失效和严重事故。因此,如果能在材料早期出现微裂纹时及时察觉并修复,对于提高材料利用率、提升结构整体安全性具有重要意义。

自愈合材料的概念早在20世纪80年代由美国军方提出,它可以利用材料的自我感知能力对微裂纹自行诊断,进而修复微裂纹,及时修复材料的损伤,具有延长材料使用寿命、提高结构安全性能的优势。2001年White等科学家报道出关于这方面的研究激发了科学界广泛的关注,并成为近年来的研究热点。

自愈合聚合物按照愈合模式可以分为本征型自愈合和填埋式自愈合两种体系。本征型自愈合聚合物可以在无需外界修复介质的条件下发生自主愈合。通过可逆非共价键或可逆共价键的断裂和重新连接来实现。其中可逆非共价键的断裂包括氢键、金属-聚合物配位键、离子键、π-π堆叠作用等;可逆共价键包括亚胺键、双硫键、Diels-Alder反应等。其原理是制备含有特定化学键结合的基体,该种化学键受破坏后可以在特定的条件下发生化学反应或物理作用,借此达到材料自愈合的目的。该愈合体系的愈合效果通常较好且具有多次愈合的能力,但是对基体材料种类有严格的要求,而且需要有光、热、机械力等的变化,才能发生自愈合。因此,普通复合材料无法通过此类方式发生自愈合,从而限制了本征形自愈合聚合物的广泛应用。

目前,自愈合聚合物的研究处于高速发展阶段。但目前的研究仍停留在实验室阶段,想要实现工程化应用,还需解决很多问题,例如合成步骤复杂,对工艺条件要求较高;提高自愈合材料性能的同时会导致其力学性能下降;材料价格昂贵,不利于工程化应用等,还需研究学者们的共同努力。

四、总结

本文论述了近年来结构功能一体化技术具体在多功能结构电池、智能蒙皮、自修复与自愈合方面的研究进展。由于结构功能一体化技术涉及多学科耦合,仍需要解决总体设计方法、制造工艺以及性能考核评价等方面的关键问题,全面提升结构功能一体化总体技术水平。

参考文献

[1] 王朝阳, 杨向涛, 徐祥博, 等.结构储能碳纤维复合材料设计及其在无人机上的应用[J]. 航空制造技术, 2020, 63, 84-90.

[2] 顾涧潇. 结构/储能一体化复合材料研究进展综述[J]. 冶金与材料, 2020, 40: 59-63.

[3] 陈志新, 王秀芝, 王瑞. 智能隐身蒙皮研究进展及其关键技术分析[J]. 战术导弹技术, 2017: 6-11.