引 言

作为通信系统中的中间环节,通信塔是一种至关重要的基础设施。通信铁塔的安全性对整个系统的稳定性和可靠性至关重要,直接影响通信的安全和质量。由于社会需求的快速发展,预计通信塔将会朝着更高、更轻的方向发展,这可能使通信塔对风荷载更加敏感。与其他自然灾害相比,风灾发生频率更高,影响范围更广,是影响最大的自然灾害类型。风荷载对通信塔产生的影响巨大,并且具有各项异性的特点、非重现性质。然而一般规范将风荷载作为静力荷载进行考虑,在实际环境中,风向是变化莫测的,作用在塔体属于一种动力作用。文献[1]中将风荷载作为一种脉动风,采用谐波合成法进行了数值模拟的研究,并进行风场模拟,为后期塔桅进行时程分析及承重核算提供了数据理论支撑。

随着5G通信事业的迅速发展,人们对通信的要求越来越高,比如需要在塔身增设5G设备。甚至有的需要建设在山区,满足不同的通信需求。目前一些空旷平原地区多以三管塔为主,同时三管塔对于地形比较复杂、山区较多的地方提出了更高的要求。文献[2]主要是从通信铁塔结构检测技术方面探讨现场结构动力特性测试数据来反映铁塔结构性能的真实可靠性。文献[1]利用有限元分析软件ANSYS,并对普通通信塔施加风荷载和地震荷载进行相应的静力分析及模态分析,提出了一种加强环形箍筋对管塔进行优化设计。而本文主要时根据结构分析软件建立不同的参数模型来反映三管塔在不同环境中的结构性能。

1 模型的建立

1.1 工程简况

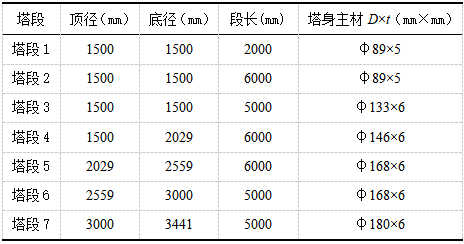

本工程以XX市的三边形钢管塔为研究对象,全塔高为三十五米,基底宽度B=3.441m,考虑了三层平台挂载方式,每个平台上挂载六副天线,挡风面积不超过0.8。本次通信管塔的主材主要为Q355,其屈服强度为355,而其他腹杆则为Q235,其屈服强度为235。表1为本次三管塔建立模型的主要参数。

表1 三管塔塔身主要参数

1.2 荷载计算工况

根据规范[3],风荷载计算公为:

![]() (1)

(1)

式中: 为风荷载标准值(kN/m2);为高度z处的风振系数;为风压高度变化系数,取1.52~1.59;风荷载体型系数,取1.3;为基本风压(kN/m2)。

对于山区的建筑物,风压高度变化系数除可按平坦地面的粗糙度类别由本规范表8.2.1确定外,还应考虑地形条件的修正,修正系数η应按下列规定采用顶部的修正系数可按下式计算:

![]() (2)

(2)

式中: tan为山峰或山坡在迎风面一侧的坡度,当tan大于0.3时,取0.3;k系数,对山峰取2.2,对山坡取1.4;H山顶或山坡全高(m);z为建筑物计算位置离建筑物地面的高度(m);当z>2.5H时,取z=2.5H。

本文tan取0.3。

风荷载体型系数根据通信相关规范[4],天线的挡风面积根据相应规范计算,当通信天线处于同一高度时并且方向无法确定时,那么就可以假设通信天线呈均匀性对称分布。由通信行业相关规范[4]规定,而板状天线的体型系数应取值为1.3。

由相关规范[4]可将塔身风荷载计算工况分为0度、90度、270度三种风载作用方向。

2 三管塔不同工况下的结构分析

2.1 基于有限元分析下不同山高的最大位移变化分析

通过建立模型,对通信三管塔在风向角、风向角、风向角以及山高0m、20m、40m、60m风荷载载作用下进行分析。

通过3D3S有限元结构分析软件计算结果可知,在风向角为时候其钢结构三管通信塔位移最大,结构变形校核根据规范[4]中的表3.1.10通信塔结构水平位移控制限值为1/75。上图2为三管塔杆件最大位移的变化趋势。可以得出,山高hm = 60 m时的位移是山高hm = 0 m的2.26倍。hm为0-40 m时近似呈线性变化,随着增加位移增长变缓。

图2 不同风向角及不同山高下的塔架位移

2.2 基于有限元分析下不同山高的最大应力比及杆件应力分布变化分析

其中结构强度校核,由通信行业相关规范[4]5.2.2相关规定可知,杆件的λ值不应超过规范所规定的规定值。

而构件的验算,结构稳定性校核也非常重要,若塔架应力比过大,杆件的安全性无法满足;根据相应的工程经验,应力比控制在0.6~0.9之间较为合理,使得塔架整体具有稳定性,保证安全,并使塔身构件可以充分利用,节约钢材,符合工程经济性的要求。

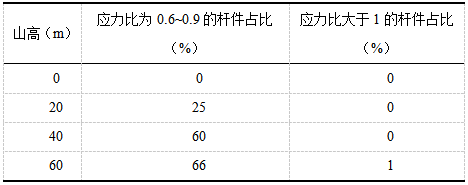

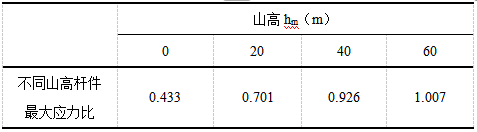

表2 不同山高下杆件应力比占比

表3 不同山高下的塔架杆件最大应力比

上表2和表3是四种不同工况下的塔身应力比分布情况,从下表可以得出,当hm=40m时整个塔身应力比整体利用率较高。hm为60m时塔身杆件应力超限,说明已经超出自身的塔材强度。

3 结 论

本文建立了相关模型对通信塔进行风载和地震作用以及不同工况下的塔架受力分析,经分析得出以下结论:

1)在不同山高及不同风向角作用下的结构计算分析得出,当风向角为270度时,塔架变形最大,山高hm=60m时的位移是山高hm=0m的2.26倍。

2)结果表明,当风向角为270度时,塔身所受的应力较大,其不同环境下的应力比统计范围有较大的差别。当hm=40m时整个塔身应力比处于0.6~0.9范围内。当山高hm=60m时其塔身部分杆件的结构强度应力比略大于1,后期使用存在安全隐患。

3)通过模型并进行相应的参数分析,为平原及山区地区后期管塔的优化作出了相应的参考,以便节约相应的造价成本。

参考文献

[1] 刘言彬.通信塔桅结构的单点脉动风时程模拟[J].江苏通信,2022,38(06):121-124.

[2] 李晓亮.通信铁塔结构性能与安全性测评方法探究[J].现代电信科技,2016,46(05):42-46.

[3] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑结构荷载规范:GB 50009-2012[M]. 中国建筑工业出版社,2012.

[4] 中华人民共和国工业和信息化部.移动通信工程钢塔桅结构设计规范:YD/T 5131-2019[S]北京:北京邮电大学出版社,2019.

[5] 中华人民共和国住房和城乡建设部.高耸结构设计标准:GB 50135-2019.中国计划出版社,2019.

[6] 中华人民共和国住房和城乡建设部.钢结构设计标准:GB50017-2017[S]北京:北京建筑工业出版社,2017.