引言

伴随着我国经济和工业的高速发展、危险废物的产量激增。据相关数据显示,我国的危险废物产生量自2010年后已达3000t/a以上,并仍呈上升趋势,已逐步威胁到我国生态环境和可持续发展。

资源化、减量化、无害化是我国固体废物污染环境防治所遵循的基本原则。其中,减量化处置最典型的就是将危险废物焚烧处置,再将焚烧残渣固化,最终安全填埋。随着我国近年迅猛的发展,工业发展正欲与世界先进国家接轨,焚烧法也逐步成为我国处置危险废物最主要的方法之一。

虽然众多研究人员和工程实践人员针对危险废物的焚烧处理工艺的优化研究已取得一定的成果,并在工程实践中得到应用,但受技术、经济、国情等综合因素的制约,我国焚烧技术的研究和应用始于上世纪80年,国内众多危险废物焚烧处理装置建设完成后,在实际应用中对烟气的治理依然存在许多需要改进的工艺与措施。

1.危险废物的定义

根据我国的《国家危险废物名录》的相关规定,对危险废物的内涵和定义进行了规范,即具备腐蚀性、易燃性、某种反应性或毒性等危险性特点,以及会对自然环境或人类生命健康有一定危害的呈固态或液态的废物统称为危险废物。值得注意的是并不是同时包含以上所有特征的废物是危险废物,具备以上某一种特征的就可以划分为危险废物。

2.焚烧工艺

以回转窑为主体的焚烧处置工艺一般由储存系统、前处理系统、进料系统、焚烧系统、加药系统、烟气处置系统、灰渣回收系统、余热利用系统、废水处理系统、自动化控制系统等组成。

回转窑焚烧工艺流程图

3.焚烧的机理

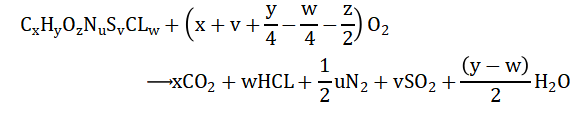

危险废物焚烧的过程一般分为干燥、热分解、燃烧三个阶段,本质为干燥脱水、热化学分解、氧化还原反应的综合作用过程。干燥是使物料水分气化、蒸发的过程,一般需要消耗较多的能量,特别针对处理高水分的污泥时,往往需要加入辅料。热分解是物料中的有机可燃物质化学分解和聚合的反应过程,分解的温度通常与分解效率成正比。燃烧是可燃物质的快速分解和高温氧化过程,往往伴随着发光和发热。理论情况下,完全燃烧的反应式可简化表示如下:

式中,为可燃物质化学物质组成式,S、CL可代表众多卤素元素。由理论情况下的完全燃烧反应式可推出,危险废物经焚烧处置后最终转化为碳氧化物、水、氮氧化物、酸性气体等组成的烟气和不可燃的灰渣。

4.烟气分析

实际运行中,受焚烧工况.物料等众多因素影响,烟气的成分相当复杂,其有害物质主要由酸性气体、颗粒物、二噁英及少量重金属物质组成。大量酸性气体的产生通常引起城市酸雨,对人类而言,引起如干咳、鼻子、喉咙的过敏等呼吸方面的问题。对建筑物而言,酸性粒子沉积在建筑物和雕像上,造成侵蚀,造成建筑物维修成本加大。对植物而言,则是影响农作物生长,植物无法获得充足的养分,将枯萎、死亡。颗粒物包括固体或液体微粒,常吸附或包裹金属粉尘、苯并芘(致癌物)和病原微生物等,危害人体肺脏及呼吸系统,可引起咳嗽、咽喉炎、支气管炎等,过多吸入可导致肺癌等直接导致空气质量下降,降低了空气的纯净度,。二恶英是一种具有脂溶性的物质,可以沉淀和储存在空气,土壤,水,沉淀物和动物中,并通过人体的呼吸道,表面皮肤和消化道进入人体内。长期生存在二恶英浓度较高的环境下,一方面会引发人体严重的皮肤损伤类疾病,致使肝功能受损,甚至致癌,另一方面会危害人体的免疫系统,神经系统,生殖系统和内分泌系统,造成一系列的疾病。

由此可见,这些污染都对人类的生存环境产生了巨大的威胁,烟气治理刻不容缓。

5.烟气治理

5.1工况的控制

焚烧处理过程兼具物理变化和化学反应,其处置效果受诸多因素的制约,是一项系统工程。其中,停留时间(Time)、焚烧温度(Temperatura)、湍流度(Turbulence)和空气过剩系数(Ex-cessoxygen)最为重要,它们既是影响燃烧处置效果的主要因素,也是反应燃烧工况的重要指标,四者合并即为俗称的“3T1E”。合理、稳定的设定“3T1E”,例如通过预热助燃空气,遵循热力学规律,从源头减少燃烧过程中Nox的形成,减少后期处置的压力。

5.2物料的配伍

为了使得焚烧工况保持稳定状态,控制尾气排放浓度,降低运营成本,同时延长焚烧设施的使用寿命,合理的配伍就显得尤为重要。根据焚烧工艺设计及环保处理设备的参数,焚烧前控制入炉物料的热值达工艺设计要求的等级,减少辅料使用,使得系统运行经济稳定;均质化害元素,降低气态污染物初始浓度,减轻设备腐蚀和环保处理设施的压力,保证尾气达标排放;钝化单种危险废物的化学燃烧特性,控制物料燃烧速率,减少对焚烧设备的冲击;控制碱金属等低灰熔点物质的含量,减轻烟道结焦情况,延长停炉检修的间隙,保障运行时间;控制物料含水率,保证干燥过程及后续过程的正常进行,提高焚烧处置的效率。

5.3脱氮技术

NOx的生成较为复杂,一般主要由物料中的氮元素及助燃空气中氮气经高温反应形成。脱销一直是一个棘手的问题,一是因为烟气体积太大,其浓度不高;二是在Nox的总量相对较大,必须考虑最终处置的可操作性和经济性。目前,针对脱氮技术最广泛采取的方法为选择性催化还原法与选择性非催化还原法处理,即SCR和SNCR。

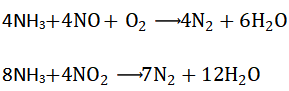

选择性催化还原法(SCR)通常使用V2O5/TiO2作为催化剂质,以氨水为还原剂,在290℃-400℃温度区间内发生还原反应,反应式如下:

此方法转化率较高,一般可达60%-90%,其中,催化剂失活以及烟气中残留的氨是本工艺中需要重点关注的工艺。

选择性非催化还原法(SNCR)以尿素或氨基化合物为还原剂,在930℃-1090℃温度区间内发生还原反应, 反应式如下:

此方法不需要催化剂,但转化率一般仅为30%-60%。

由于选择性非催化还原法(SNCR)无需昂贵的催化剂和额外的反应器,具有较强的经济性。焚烧工艺中当控制二燃室烟气温度在1100℃-1200℃之间时,在余热锅炉炉膛内注入尿素水溶液,发生与氨有关的潜在氧化反应,其总反应式如下:

![]()

针对氮氧化物严控区,选择单一脱氮工艺,为满足排放要求往往对物料及工况要求较高。因此,在经济允许的条件下,可在焚烧工艺SNCR脱氮处置后串联使用SCR脱氮工艺,形成组合工艺以最大程度提高脱氮效率。

5.4 脱酸技术

针对酸性气体主流方法是通过干法、半干法、湿法等净化工艺加以去除:

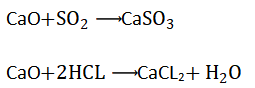

干式脱酸一般有两种方式。一种是选择干性药剂(通常选用消石灰)和酸性气体在反应塔内进行反应;另一种是在进入除尘器前的烟气管道中喷入干性药剂,在此与酸性气体反应。反应适宜的温度为140℃-170℃,而经急冷塔出口的烟气温度低于200℃,工艺匹配度相当高。其反应式如下:

半干法脱酸、湿法脱酸其原理与干法脱酸相同,一般考虑混入碱性溶液以增强脱酸效率。但此法次生产物废液或废淤渣较难处置,副产物为石膏较难妥善再利用;再者,系统复杂、设备庞大、初期投资较高,且对后续的布袋除尘工艺及设备带来一定副作用,极易腐蚀或堵塞布袋,造成故障。故焚烧企业往往选择干式脱酸。

5.5布袋除尘工艺

危险废物焚烧后出现的烟气要想得到较好净化处理,采用布袋除尘工艺也是比较有效的手段,这种布袋除尘工艺主要就是为了较好实现活性炭的充分运用,促使其能够针对烟气中存在的不利成分进行有效清除,比如上文中提到的二噁英类以及重金属成分,在布袋除尘中同样可以得到较好净化。一般而言,在布袋除尘处理中,除了可以利用活性炭成分外,还可以借助于碱液进行布置,更好提升其对于烟气的过滤净化效果。当前我国布袋除尘工艺的应用越来越成熟,相应布袋除尘器也出现了多个类型,应该结合具体工程项目的需求以及规模进行恰当选择,确保布袋除尘器能够发挥最强效益,比如气箱式布袋除尘器在当前就较为常见,有助于实现烟气的过滤处理。布袋除尘过程中还需要注重电热风保温处理,确保相应布袋除尘可以表现出高效作用,避免因为温度方面的影响产生威胁,一般布袋除尘器的作用面温度应该控制在160-200摄氏度。目前布袋除尘工艺的应用基本都实现了较为理想的自动化控制,更进一步提升了烟气治理效果。

5.6二噁英的治理

由于二噁英的生成温度主要在200℃-500℃之间,因此在余热锅炉末端、急冷塔入口,必须控制烟气入口温度不低于500℃,并在烟气通过的1s内迅速将温度降至200℃以下,减少烟气在200℃-500℃区间的停滞时间,并且尽量蒸发掉烟气的水分,如此便可较好预防二噁英的再合成。在急冷塔之后,再经过活性炭吸附及布袋除尘工艺,能将二恶英控制在较为理想的范围。

5.7重金属成分的净化和处理

在对危险废物进行高温焚烧的过程中,其含有的重金属成分及其相关的化合物挥发,以气态形式混合在废气中排放到空气中,进而造成较大污染。根据重金属遇高温发生挥发的这一特性,可以通过急冷塔降低温度的手段来使重金属成分由气体转变为固体,随后结合活性炭喷射吸附,最后经布袋除尘设备捕捉去除。整套流程可以最大程度降低烟气中的重金属成分。

5.8尾气再加热工艺

烟气经层层净化后仍携带部分酸性气体,且经过在冷却、中和洗涤工艺应用后,含水量较高,直接排放往往会形成酸雾回流。为避免这一情况发生,就需要给尾气进行二次加热。考虑到焚烧工段的余热,可利用余热锅炉的热量,将烟气再次加热至130-135℃,在去除水汽的同时,确保烟气温度高于尾气酸露点,防止设备腐蚀延长使用寿命,彻底达到了节能环保的综合效果。

结语

本文介绍了国内危险废物的现况和需求,从目前应用广泛的危险废物焚烧处理工艺入手,分析了危险废物的焚烧工艺和机理,并对烟气组分和烟气治理进行了初步分析和探讨。希望以此文与行业同仁共同学习,给后期的烟气治理提供一定的理论支持。

参考文献

[1]卢静.危险废物集中处置企业环境风险评价研究[D].北京:中央民族大学,2012.

[2]黄峰.现代化危险废物焚烧处置厂技术的改进措施探讨[J].资源节约与环保,2017(2):9-10.

[3]运嘉宁.回转窑焚烧危险废物工艺设计、运行优化及管理策略[D].石家庄:河北工业大学,2018.

[4]赵阳,邹海宏,才兴,等.危险废物焚烧处置许可管理探索研究[J].环境保护科学,2010,(4):55-57.

[5]刘华峰,于可利,李金惠,等.危险废物焚烧设施的环境风险评价[J].环境科学研究,2005,(z1):48-52.

[6]王琦.浅谈危险废物焚烧中污染防治的过程控制[J].中国资源综合利用,2018,36(02):93-95.

[7]杜军,郑喜洋,程冉冉.危险废物焚烧工程烟气治理工艺研究[J].现代化工,2016,36(02):122-124+126.

[8]姜启英,徐效民.危险废物焚烧污染控制标准及技术探讨[J].环境与可持续发展,2015,40(01):93-95.