本文将2018年7月~2019年12月期间在我院进行全髋关节置换术的68例患者作为观察对象,分析系统化康复护理对全髋关节置换术后患者髋关节功能康复效果的影响,主要内容如下。

1、资料与方法

1.1临床数据

将2018年7月~2019年12月期间在我院进行全髋关节置换术的68例患者作为观察对象,按照奇偶分组法将所有患者分为研究组和参照组,每组患者均为34例。研究组中有男患者17例,女性患者17例。患者的年龄在36~76之间,患者的年龄均为(56.3±4.7)岁。参照组中有男性患者15例,女性患者19例,且参照组患者的年龄在35~67之间,患者的年龄平均为(51.9±4.2)岁。所有进行探究的患者性别等临床资料上基本一致,无明显差距,统计学意义不存在(P>0.05)。

1.2方法

对参照组患者予以一般护理,其中包括用药指导、健康教育等。

对研究组患者予以系统化护理,其中主要包含以下几个方面:①在进行手术时,需要在患者术侧肢体外下方放置软垫,指导患者膝关节、髋关节弯曲。其中髋关节需要保持轻度外展,并于患者双腿内放置枕头。为了避免髋关节旋转为患者佩戴钉子鞋。②手术24小时后即可指导患者进行踝泵运动,主要操作方式是患者的踝关节背区被动活动,加强患者下肢血液循环。并指导患者应用正确的方式咯痰、咳嗽,防止出现肺炎或是呼吸道感染等现象。③术后一周内可以对患者进行下肢肌肉收缩训练,由于疾病的特殊性,患者患病后均出现肌肉萎缩和肌力下降的现象,护理人员可以对患者进行排肠肌、股四头肌、臀部肌肉等部位的被动训练,每次的收缩训练时间在10秒内,并放松5秒。30次动作为一组,每次训练达到10组即可。④术后第二周患者无其他不适可进行直立行走,由护理人员及家属进行搀扶,每天延长行走距离,进行加强训练。并指导患者进行髋关节外旋、外展的功能训练,引导患者坐于板凳上,将健康侧下肢伸直,护理人员紧握患肢足底,并将患者膝关节内侧轻轻向下按压,逐渐屈曲健康侧膝关节。⑤护理人员需要指导患者回家后继续进行康复训练,术后30天即可单拐行走,并叮嘱患者及家属注意穿衣、如厕姿势等,防止患者康复效果受到影响。

1.3观察指标

根据研究组与参照组患者的结果进行对比,探讨两组患者经不同方式护理后的术后康复情况。

1.4统计学分析

对本文中的所有数据进行SPPS24.0软件检测,所有患者的计量数据结果应用(均数±标准差)的形式展示,且实施t检验。所有患者数据结果的对比通过百分比显示,并予以卡方计算,当数据对比后的结果P<0.05时,统计学有意义。

2、结果

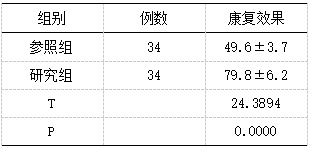

所有患者的术后康复情况由表1结果所示,与研究组患者数据相比,参照组患者术后的康复效果为(49.6±3.7),两组数据结果差异明显,统计学意义存在。

表1 两组患者术后康复效果

3、讨论

临床上治疗严重髋关节疾病的主要方法为人工全髋关节置换术。然而,由于手术的创面较大,患者极易发生多种并发症,比如神经血管损伤、深静脉血栓、感染以及假体脱位等,严重影响了患者的预后效果及生活质量。所以,临床上的术后护理是极其重要的,常规护理方式已然不能满足患者的康复需求。随着我国医学水平的提高,患者髋关节置换术效果显著,因此,患者疾病康复的重要环节是康复训练过程。相较于一般护理方法,系统化护理综合干预了患者的整体康复流程,对患者术后的运动训练进行亲自指导和监督,提高了患者的预后效果,有效缩短了患者疾病的康复周期,降低了致残率及致死率。

通过上述研究可知,参照组患者术后的康复效果为(49.6±3.7),与研究组患者数据相比,两组数据结果差异明显,统计学意义存在(T=24.3894,P=0.0000)。表明系统化护理对于患者的康复效果作用显著,有效提升了患者的生存质量,保证患者及家属的生活质量。

综上所述,系统化康复护理对全髋关节置换术后患者髋关节功能康复效果的影响较大,适用于临床推广应用。

【参考文献】

[1] 黄其静,陆美艳,杨艳萍等.持续质量改进在手术室单侧全髋关节置换术护理中的应用[J].护理实践与研究,2019,16(17):126-128.

[2] 骆红勇,石红荣,张满萍等.三维护理管理模式在全髋关节置换术护理管理质量中的效果[J].中国乡村医药,2019,26(16):80-81.

[3] 燕敏,杨慧.院后延伸护理对全髋关节置换术患者髋关节功能及生活质量的影响[J].现代中西医结合杂志,2019,28(7):787-789,798.

[4] 郭晓雨,李雪云.Mako机器人系统辅助全髋关节置换术与传统全髋关节置换术护理配合比较[J].齐鲁护理杂志,2019,25(22):64-66.

[5]魏志华.早期系统化康复训练干预对老年全髋关节置换术后关节功能及生活质量的影响[J].河南外科学杂志,2020,26(03):100-102.