当前,世界范围内新一轮科技革命与产业发展变革正加快展开,以新科技、新产品、新业态为特征的新型经济社会正在兴起。在此背景下,中国迫切需要新工科人才培养支持,并要求我国高校面对未来布局新工科项目建设,积极探寻更为多元和个体化的培养模式,积极培育具有创新能力和整合能力的工程科技人才[2-3]。2017年,国务院政府办公室印发了《有关推进产教融合发展的几个建议》的文章,明确提出了学校发展教育产品的主体作用,推动学校人才培养供给与生产需求构成要素的全面整合,培育高层次创新型人才和特殊技术能力人才的需求。高等学校与行业的交叉融合,可以塑造创业氛围,激励学生的创业精神,使得学生的创造力得到发挥。新工科建设已在中国高校领域引发了一阵全新的变革浪潮,各大高校踊跃响应。本文内容以吉林技术师范学院的光电子信息科学与工程建设为例,按照电子信息工科建设的基本理念,以光电子行业发展需要为指导,以培育高层次应用型人才为宗旨,探讨适合地方应用型本科高校转型发展的电子信息专业学科培养方式。

一、学校应用型转型及专业背景

光电子信息技术,是将光学、光电子、微电子等科学技术融合而成的多领域综合信息技术,包括了光信息的辐射、传播、检测和光电子数据的传输、储存、管理和显示等多方面的功能。光电子技术已被认定为是继传统光电技术后最蓬勃发展的新技术,光电子信息产业已成为中国当前最有吸引力的战略性高新兴产业。随着光电子信息产业的迅速崛起,对光电子信息技术专业高层次应用型人才培养的要求将日益增加。因此,2012年国家教育部为满足国内对光电子技术方面应用型人才培养的紧迫需要,对原属于电子科学技术类的光信息科学与技术、光电子技术学和原属电子信息技术类的图像显示与光电技术、光电子信息工程、光电子材料及设备等五个学科进行了调整,并同意新设立"光电信息科学与工程"为本科专业。该学科设置意在为现代光电信息技术等各领域行业培育所需的高层次技术人才,需要毕业生具备现代科学意识、基础理论坚实、专业知识面广、创造力强,并可以满足当代信息化建设经济社会快速发展的需要"。按照2015年国家教育部关于本科专业备案和审核的结果,光电信息科学与工程技术属新工科专业类别[4-5]。目前,中国新工科发展正由理论发展逐步进入实践行动。学科专业建设是新工科发展的基石,但其中更重要的是培养模式的改革。在"新工科"建设背景下,对学科专业建设、人才培养模式变革提供了有效的,适应地方经济社会发展和学科专业可持续发展的新方向"。

高校是国家人才培养的重要基础,很多本科专业培养都普遍存在与产业需求脱节的问题,新工科的建设推动了校企合作,深化了产教融合,促进了体现职业岗位能力需要的人才培养模式研究。

二 、新工科背景下的应用型人才培养模式

应用型本科人才与学术型本科人才的主要区别在于对职业的直接适应性,以光电信息科学与工程专业为基点,以校企合作为契机,以产学研为驱动力,在给予学生足够的学科基础知识,尤其是交叉学科的基础知识的同时,强调培养学生的技术技能和专业应用能力,通过课程内容与职业标准、教学过程与生产过程相对接的校企合作方式,把能力培养贯穿应用型课程建设的始终。通过强化"双能型"教师队伍建设,从多渠道推动企业介入人才培养,推动学生的职业素养、职业综合能力以及创新能力的提高。

(一)构建基于OBE理念“应用型”人才培养方案与课程体系

光电产业是一个新兴的高科技行业,其多元化应用技术产品作为智能产业的一个分支,未来有着广阔的市场发展空间和潜力。光电信息产业是吉林省实现振兴的战略性新兴产业,省委、省政府将光电信息产业作为打造长春现代化都市圈重大产业之一,并将其纳入“一主六双”高质量发展战略。吉林长春在激光、发光显示、光电科学仪器等领域有着相对较强的研发和产业化优势,可带动上下游产品形成产业群。这预示着本地区对光电技术人才存在着大量的需求。因此,光电信息科学与工程专业与吉林支柱产业一体化发展,确定了能够在光电信息领域从事研究、设计、开发、应用和管理等工作的应用型技术人才的培养目标,确定了“以光学为基础,以光电子技术为核心”的亲产业化的专业人才培养定位,为发展吉林乃至全国的光电产业提供人才和智力支持,使该专业成为光电信息领域应用型人才培养的基地。

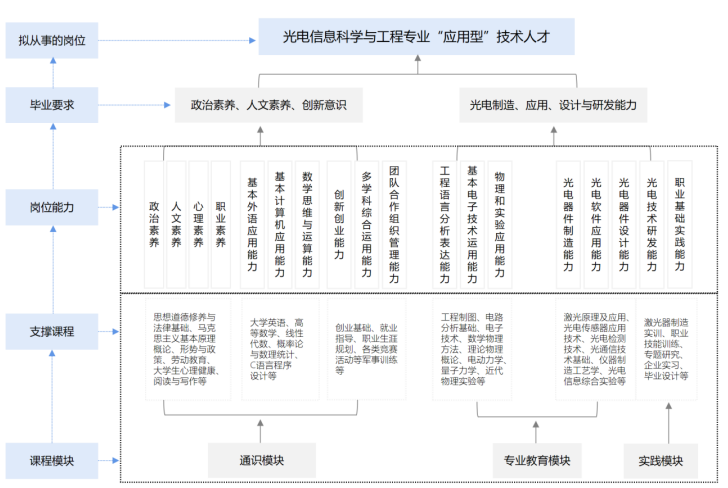

在发展新工科的大背景下,积极对接吉林省光电信息产业的发展需求,科学定位培养目标,基于OBE理念,以学生为本,以能力需求为导向,优化培养方案,以工程意识与创新精神为基础,突出以“以光学为基础,以光电子技术为核心”的课程主线,采用逆向思维的方式进行的课程体系的建设,构建适应新工科建设的专业人才培养方案。首先,通过对本专业学生的就业岗位及岗位群进行市场调研以及校企合作单位的建议反馈发现,学生们的就业方向一般是:光学研发工程师、光电工艺师、光电技术服务工程师、光学工程师、光电子技术工程师管理和销售人员等。通过这些职业岗位又可确定其对应的典型工作任务,比如,光路设计、光通信、光电检测及光电器件的制造、应用、设计与研发等。再通过对这些典型工作任务进行能力化处理,提炼出学生应该掌握的专业应用能力,比如光电器件制造能力,光电软件应用能力,光电器件设计能力以及光电器件安装、调试、维护等职业基础实践能力等。最后确定出核心专业课程群,如工程光学、激光原理及应用、光电传感器应用技术、光电检测技术、光通信技术基础、仪器制造工艺学及光电信息综合实验等。整个人才培养方案重点围绕光电企业对技术人才面向职业岗位的知识、能力和素养的需求,优化专业的课程体系。

图1 光电信息科学与工程专业人才培养框架图

(二)打造高素质“双师双能型”教师队伍

师资队伍建设在专业的建设与发展中始终处于核心地位,在光电信息科学与工程专业新工科建设中,制定专业师资培养计划,通过多种途径提高教师的师能和职业技能,比如通过“青年教师导师制”传、帮、带使青年教师在教学实践中迅速提高专业素质和业务水平;通过采取“走出去,请进来”的方式,让现有教师到企业挂职工作和顶岗锻炼,引进具有行业资深专业技术职务的人员在高校兼职,提高师资队伍整体的实践水平;通过打造产学研平台,以光电信息产业需求为导向,校企共同研发与科技攻关,以研发推动青年教师的培养,促进“双师双能型”教师队伍的建设。通过专业带头人具备丰富的工作经验和较高的学术造诣,专任教师扎实的专业知识和实践能力以及行业企业兼职教师的生产实践和项目研发能力,打造适应新工科专业建设的高素质“双师双能型”教师队伍。

(三)打造"导师+课程+科研+大创+竞赛"的创新型人才培养模式

在教育部近期发布的《关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》中,“导师制”再次被提及:建立健全本科生学业导师制度,安排符合条件的教师指导学生学习,制订个性化培养方案和学业生涯规划。因此为促进新工科人才培养质量,专业从第一届新生就开始实行从大一贯穿到大四的校企双导师制。通过企业导师实现专业课程教学内容上与生产过程相对接,通过学校导师实现对生产工作过程进行教学原理加工设计,同时通过校企双导师制,在各个环节贯穿光电技术中最新研究动态、新知识、新技术和新工艺等。同时发挥“校企合作”共建专业的优势,实现导师+课程+科研+大创+竞赛的有机融合,通过本科生双导师制+科研训练+科研项目+大学生创新创业训练计划+竞赛,创新实践教育的载体,在多元化实践的教育环境中,把实践项目活动贯穿于学校的教学实践环节,真正培养学生的实践能力和创新能力。

(四)构建多元的人才培养质量考核评价模式

当前,人才培养质量考核评价体系一直采用以学习成绩为主的考核评价方式,这种考核制度难以适应“新工科”专业教学的真正效果,不利于学生实践能力、创新能力和工程能力的培养。综合考虑,将定性评价与定量评价相结合,强化过程考核,比如在理论教学中平时成绩不但包括考勤、课堂表现,还增加了小组讨论、章节测试、投票问卷、头脑风暴、综述小论文和自主研学等形式将过程评价和终结性评价结合起来,提供更加客观多元的人才培养质量考核评价模式。在实验和实践考核中,除了原有的实操成绩和报告成绩外,在所有实验和实践中都增加了自主创新研学、小组交流、 每日总结的综合方式以及最后的答辩环节,由指导老师、评审委员会委员、企业工程师等共同组成评议小组,对对每位学生的表现进行综合评分,加大了过程评价,以此满足社会对在新工科背景下光电信息技术与工程专业应用型技术人才的培养和需要[6-8]。

三、结语

高等教育在中华民族伟大复兴中具有不可忽视的地位和作用,新工科建设对中国未来经济社会发展承担着重要使命。对高校而言,新工科建设核心的任务是就是其人才培养。

本文中对光电信息科学与工程专业的人才培养模式进行了深入的研究,主动对接吉林省

支柱产业之一的光电信息产业,以岗位能力需求为导向,构建“以光学为基础,以光电子技术为核心”的适应地方经济需要的新工科专业人才培养方案。同时通过校企合作,建设高素质的“双师双能型”教师队伍,打造"导师+课程+科研+大创+竞赛"的创新型人才培养模式,并构建了多元的人才培养质量考核评价模式,为地方应用型本科高校工程专业的培养方式变革,提出有益借鉴。

参考文献

[1]徐学锋,邓广涛,李东印,等.基于采矿工程实践作品大赛的科教结合新工科协同育人理念与探索[J].教育现代化,2019(34):3~5

[2] 中华人民共和国教育部.教育部办公厅关于公布首批"新工科"研究与实践项目的通知[Z].2018-07-03

[3]庞永师,林昭雄,陈德豪,等.应用型人才创新能力培养模式探索[J].高等工程教育研究,2018(2):145~148

[4]宇缨,胡天明,侯爱民.应用型IT人才创新能力培养模式的研究[J].教育探索,2017(10):135~136

[5]牟海维,孙鉴,张勇,等.光电子技术创新人才培养模式的研究与实践[J].长春理工大学学报,2020(7):164~166

[6]林健,面向未来的中国新工科建设.[J].清华大学教育研究,2017,38(2):26-35.

[7]程荣龙,李宜德,王莉,宫昊,傅院霞.地方高校应用型光电信息科学与工程专业人才培养的探索[J].教育教学论坛,2017,(11):167-168.

[8]刘志敏,于运飞,徐雪萌,王桐,王澜澜,陈爱喜."大交通"背景下光电信息科学与工程专业建设改革探索[J],教育教学论坛,2018,(22):108-109.