1概述

长期以来,地下水是困扰某核环保企业环境治理的难题之一。这其中包括两方面内容,一是防止放射性液体泄漏或渗漏,保障核安全和环境安全;二是尽量减少外部地表和地下水进入相关设施,以节约运行成本,并为将来退役减轻压力。一句话,如果能够切断核设施内外地下水之间的联系,既防内水外渗,又防外水内渗,将会为核设施的低成本安全运行提供极为有利的条件,而通过水泥和化学复合帷幕灌浆手段形成一道新的防渗固结带,可以实现这一目标。

2管沟帷幕复合灌浆

复合灌浆是指参考电站大坝基础处理技术,对放射性工艺管沟先进行水泥灌浆,使其在化学灌浆层外围形成相对封闭层,然后进行化学灌浆,最终形成管沟内部结构防渗固结带。

2.1概况

2.1.1项目来源与试验区的选定

由于某核环保企业工艺管沟使用时间长,其中部分管沟自建成运行至今已有30多年,管沟破损较严重,构筑物外部多处水泥脱落、开裂、管沟内管线锈蚀严重,其安全性能下降,存在放射性液体泄漏或渗漏的安全隐患,另外,大量地下水的涌入加大了后处理的成本。为确保相关设施维护运行和核设施退役工作的顺利进行,根据某核设施的工程经验提出了管沟原位加固的设想。经反复研究,试验区选择在某核设施厂房西侧新建管沟。该管沟未投入运行,不涉及到核安全,以便于对各种试验参数进行验证。

2.1.2地质条件

通过前期开挖和四个勘探孔施工发现,管沟下部灌浆处理带主要是软塑粘土层,局部是夹杂有部分骨料的回填砂层,规律性不强。由于试验区内的砂层比较密实,水泥灌浆可灌性很弱,在施工方面与天然形成的砂层有类似之处,因此下文将其简称为类砂层。

注水试验显示,四个勘探孔孔口注水后,均迅速下降,在1~2min内即渗至3m以下。压水试验显示,各勘探孔均不返水,且不能起压。

2.2试验的总体思路、具体目标和技术特点

管沟试验的目的是在原混凝土管沟外围形成一道新的防渗固结带,切断管沟与外部地下水之间的联系,杜绝放射性液体泄漏或渗漏,确保管沟在服役期间的安全。与此同时,新防渗固结带的建立也有减少外部地下水的进入,减轻管沟抽排水和废水处理压力的作用。具体指标为通过帷幕灌浆处理后,试区土体压水试验透水率宜小于1Lu。根据有关文献,透水率为1Lu情况下,渗透系数(k)约为1×10-5cm/s,即厚度为1m土体,表面持续有水,从顶向下渗透到下部的时间约为116天。

2.2.1总体思路

在试验开始前,通过仔细分析设定此次灌浆的最终目的是“管沟完好无损,外围严密包裹,远端尽量减少”。这个目的在工程中可简化为两个方面,一是抬动控制,二是范围控制。操作中则由三个方面入手,一是控制压力,二是控制注入率,三是采用可控性的注浆材料,三个方面浑然一体,根据不同的地质条件,采用不同的系统措施,以达到最终目的。如果用一句话来概括,那就是“以三控实现两控”。

2.2.2具体目标

2.2.2.1抬动控制

本次灌浆试验的目的是保护管沟,而管沟自身在结构上又有其特殊性,因此,本工程中抬动控制比常规灌浆工程重要得多。通过试验中对抬动的安装、观测、数据统计和分析,得出抬动发生的条件,并对相关控制措施进行检验,是本试验的重要任务之一。

2.2.2.2范围控制

本次试验最终目的是通过灌浆手段实现管沟下部轴向和径向的完整、紧密搭接,垂直方向则应控制在一定范围之内,其中一区为2m,二区为2.73m。管沟底部径向和垂直方向外侧的灌浆范围则应尽量予以控制,以降低工程造价。

2.2.3技术特点

软塑粘土层和类砂层的灌浆在水电行业本身也都是长期的难题,工程实践中虽积累了丰富的经验,而管沟为薄壁结构,对抬动的要求极严,原有的大部分技术措施都不能采用,因此必须通过本次试验进行摸索。如果用一句话来概括,本次试验可以归结为“软塑粘土层和类砂层原位控制灌浆”,其综合难度是比较高的。

2.3试验预案的制定

针对本次试验的上述特点,我们和协作单位在试验实施前仔细分析,制定了较为周密的试验预案。其主要内容有三项:

2.3.1抬动控制预案

为了确保不发生破坏性抬动,规定同一时段内只能有一孔进行水泥灌浆,且在灌浆过程中必须进行全方位、全过程观测和控制,一旦发生0.2mm以上抬动时立刻预警,达到1mm时则停止灌浆。

2.3.2软塑粘土层控制灌浆预案

从地质情况分析,软塑粘土地层自身的可灌性很弱,而密实度不高,容易出现浆液的流失和扩散范围过大,因此应控制压力和注入率,材料方面则采用抗冲膏浆和普通水泥浆的组合。膏浆是控制灌浆的主要手段,在水利水电行业应用已有20年历史。膏浆的发展经历了三代,第一代和第二代分别于1989年和2004年投入应用,本次试验采用的是2008年开发的第三代,其主要特点是通过加入外加剂的方式使材料的抗水性能有了重大改进,总体性能比前两代更好,操作则更加灵活。

2.3.3类砂层控制灌浆预案

类砂层的特点是水泥灌浆基本无效,但水却可以自由通行,即“吃水不吃浆”,是具有困扰灌浆界几十年来的老大难问题。在以往工程中,多采用高压劈裂和(或)高渗透性化学材料灌浆等进行处理。但本次试验中由于抬动问题突出,通过高压劈裂没有可能,高渗透性化学灌浆又由于浆液的渗透性较强,粘度增长较慢,凝结时间较长,因此在自身重力作用下,浆液在粘度增长到在砂层中不再自由下沉之前的时间段内会持续向下渗漏,使管沟下部接触带的灌浆效果受到较大影响,同时又造成注浆范围的失控而极大提高工程成本。因此,寻找新的系统解决方案势在必行。

经过分析,我们认为,类砂层的控制灌浆的关键在于一种渗透性较低、粘度增长较快、凝结时间较短的新型改性环氧材料,它在靠自重在砂层中扩散比较缓慢,但在有压情况下能够较好渗透。这样,如果控制钻孔段长使之位于刚刚穿透砂层的位置,形成点状扩散源,再佐以相对高的灌浆压力,则在类砂层比较均一的情况下,浆液将会形成一个以孔底为中心,轴向、径向和垂直方向三向基本相当,最终形成类似半球状的扩散面,自重渗透的量相对会变少,从而使砂层的可控灌浆成为可能。将其命名为“单点控制注浆法”。根据这一思路,在水泥灌浆施工的同时,结合协作单位对新型环氧浆材的实验研究成果,在试验临近结束时定型并命名为JX-7。

除此之外,针对类砂层设计了0.5~1.5m范围内的五个孔距系列,一次性灌浆、分两段灌浆(第一段为1m,其余为第二段)及单点控制灌浆(第一段20~40cm,其余为第二段)三种灌浆分段方式,并根据JX-5型高渗透环氧浆液和JX-7型低渗透环氧浆液的特点设想了两种组合渠道,为类砂层控制注浆奠定了扎实的基础。

2.4整体方案

本次管沟处理试验的整体方案是在管沟两侧开挖,开挖宽度为1.5m,待开挖至管沟底部后,在管沟两侧和上部铺设土工膜,而后支模浇筑C15混凝土至管沟上部10cm,宽度为1m,以形成对管沟的三面包围,只留下底部进行水泥灌浆、化学灌浆的复合帷幕灌浆处理。

2.5灌浆孔布置

管沟两侧各布置两排灌浆孔,外侧排为水泥灌浆,内侧排为化学灌浆,外排和内排间距0.5m,水泥和化学灌浆孔距均为1.5m。

1试区采用直孔施工,外侧排水泥灌浆孔孔深控制为管沟底部以下2m,内侧排化学灌浆孔紧贴管沟施工,孔深控制为管沟底部以下1m;2试区采用斜孔施工,内侧排化学灌浆孔在管沟底部相交,外侧排水泥灌浆孔孔深与内侧排孔深相同。灌浆孔钻孔顶角均为17°,灌浆深度均为2.73m。另外,为验证类砂层中化学灌浆扩散范围,对内侧排端头部位进行了孔位调整,孔位调整目的有两个,一是检验水泥灌浆对化学灌浆的封闭效果,二是化灌孔间孔距在0.5~0.75~1.0~1.25~1.5m范围内实现系列化。

2.6灌浆材料

2.6.1水泥基灌浆材料

本次试验中,水泥基灌浆材料分为两类五级,即普通水泥浆三级,水泥为强度等级为42.5R的普通硅酸盐水泥,水泥的细度为通过80μm方孔筛的筛余量不大于5%,水灰比3:1、1:1和0.5:1;特种浆材两级,即高触变抗水膏浆(GS-22,水灰比为0.65~0.6)和高触变稠水泥浆(GS-10,水灰比为0.65~0.6),分别用于解决无压大量串冒浆和有压大量串冒浆的问题。

高触变抗水膏浆(GS22)是近年来水电灌浆材料领域最重要的成果之一,基本特性是内聚力可变。它是通过加入一套特殊设计的外加剂组合实现的。该外加剂的的组分有六种,其中关键组分有两种:一是兼具增粘和润滑作用的生物胶类增粘剂,二是改性后的固体超塑化剂,其他尚有激发剂、早强剂、促凝剂、保水剂等。其主要特点有两个,一是“一搅就稀,一停就稠”,二是具有一定的抗水能力,不易被水稀释,在软弱带中大体呈整体性推进。

GS10是GS22的简化版,基本特点和GS22相同,只是稠度较小,可灌性稍好,对于GS22灌不进去,而0.5:1浆结束不了的情况尤为适用。

2.6.2化学浆液

本次试验中,主要使用了两种环氧浆,即高渗透性环氧浆液(JX-5)和低渗透环氧浆JX-7。前者为主配比,后者是为适应类砂层控制灌浆的特殊需要而设计的。JX-7初始粘度较大(~30mPa·s),自重渗透较慢,凝结时间较短(12~16h),强度较低(~25MPa),抗渗能力较差。因此不能单独使用,而应与JX-5组合使用。

2.7工程施工概述

本次灌浆试验中,普通水泥灌浆采用的是孔口封闭、孔内循环灌浆工艺,GS22型抗水膏浆和GS10稠水泥浆可采用孔口循环工艺,化学灌浆采用纯压式灌浆工艺。

2.7.1水泥灌浆

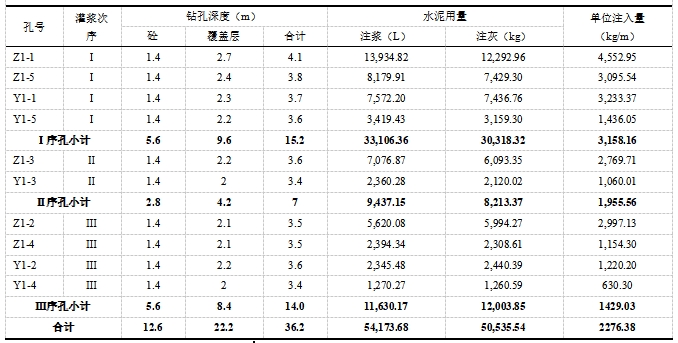

由于孔较浅,故多用整孔灌浆,发生抬动情况下则分两段灌浆(第1段段长为50~60cm,第2段段长为剩余深度),效果较好。试验证明,在不发生抬动的情况下,大多数水泥灌浆孔段的压力可以达到0.15MPa或更高,但也有部分灌浆孔段因抬动影响,最终只好在0.1MPa甚至更低的压力下结束。Ⅰ试区水泥灌浆基本情况见表1,Ⅱ试区水泥灌浆基本情况见表2。

表1 Ⅰ试区水泥灌浆情况表

由表1看出:Ⅰ序孔单位注入量为3158.16kg/m,Ⅱ序孔单位注入量为1955.56kg/m,Ⅲ序孔的单位注入量为1429.03kg/m。Ⅱ序孔单位注入量比Ⅰ序孔递减38.08%,Ⅲ序孔比Ⅱ序孔递减26.92%,符合灌浆的一般规律。

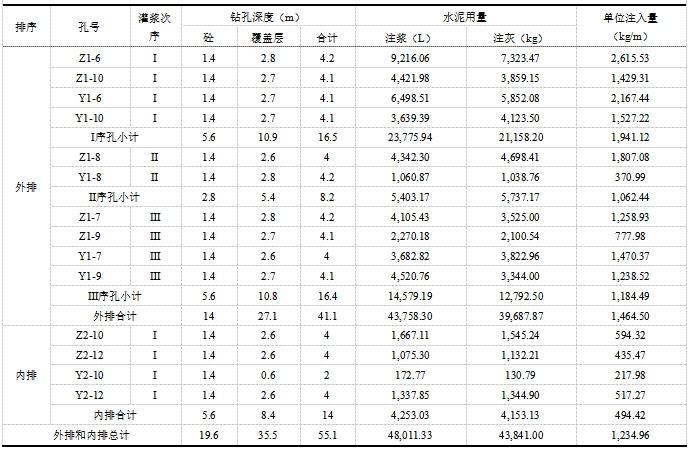

表2 Ⅱ试区水泥灌浆情况表

从表2可以看到,从表面上看,Ⅱ水泥灌浆外排和内排单位注入量分别为1464.50kg/m和494.42kg/m,递减率达66.24%,似乎符合灌浆的一般规律,但实际上,这种递减更多地来源于地质条件本身的变化,外排三个序孔灌浆孔之间递减规律不明确也源于此。

在灌浆过程中,为防止抬动,对流量进行了严格控制。对于普通水泥浆而言,流量一般控制在15L/min左右,最大流量不超过20L/min。GS22型高触变抗水膏浆和GS10型高触变稠水泥浆因内聚力大、流动性差,限制注入率在实施中很难做到,故不控制流量。

水泥灌浆采用了如下三条结束标准:

⑴Ⅰ、Ⅱ序孔在设计压力下,注入率不大于3L/min持续灌注10min后结束;

⑵Ⅲ序孔在设计压力下,注入率不大于1L/min持续灌注10min后结束。

⑶发生0.5mm以上抬动时,按抬动发生时的压力和流量直接结束。

2.7.2软塑粘土层化学灌浆

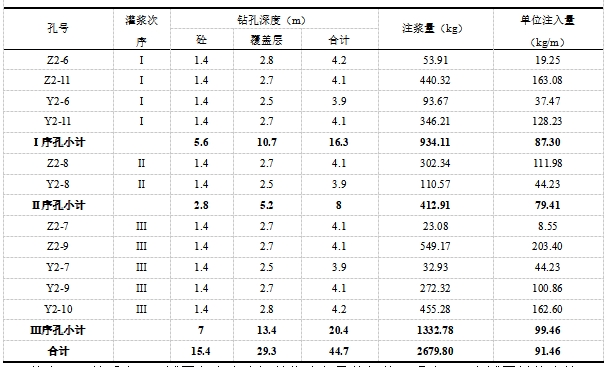

软塑粘土层化学灌浆均采用全孔一次灌浆方式。一序孔化学灌浆压力0.06MPa,二序孔为0.06~0.08MPa,三序孔为0.08~0.1 MPa,注入率控制在0.15~0.20kg/(min·m)之间。化学灌浆试验各次序孔注入量见表3、表4。

表3 Ⅰ试区化学灌浆情况表

由表3看出:Ⅰ序孔单位注入量为85.87kg/m,Ⅱ序孔单位注入量为66.52kg/m,Ⅲ序孔的单位注入量为54.93kg/m。Ⅱ序孔单位注入量比Ⅰ序孔递减29.09%,Ⅲ序孔比Ⅱ序孔递减21.10%,这与软塑粘土层在水泥灌浆后地层相对均一是相符合的。

表4 Ⅱ试区化学灌浆情况表

从表4可以看出,Ⅱ试区各次序孔间单位注入量的规律不明确,两个试区总体比较,Ⅱ试区单位注入量为91.46kg/m,而Ⅰ试区为69.62kg/m,比后者高出31.37%。这两方面实际上都是由Ⅱ试区存在部分类砂层引起的。

当灌浆满足下列条件之一时,即可结束灌浆:

⑴设计灌浆压力下,注入率不大于0.02kg/(min·m)后持续灌浆1h;

⑵在设计灌浆压力下,注入率不大于0.04kg/(min·m)后持续灌浆4h;

⑶孔段注入量达到120kg/m。

试验结果表明,上述三条结束标准基本涵盖了软塑粘土层灌浆的所有孔段。

2.7.3类砂层化学灌浆:单点控制注浆法的细化及完善

通过试验,我们进一步认识到单点控制注浆法的必要性,并对这种思路进行了细化,提出了三个要点:

⑴段长加以严格限制,只要能够进入类砂层10~30cm即可,最多不超过40cm,卡塞位置则放在灌浆段上方10~20cm,以使浆液在类砂层上部形成一个点状注浆源,尽量减少浆液向下扩散;

⑵灌浆材料采用低渗透性环氧浆液JX-7,该浆渗透性差,可控性好,在自身重量作用下向下渗透的速度较慢,渗透距离较短,因此相对提高了浆液在轴向和径向的扩散,从而有利于保证接触带的灌浆质量;

⑶灌浆过程中,采用较大流量灌注,以使浆液重力下沉的比例相对降低,从而提高单点挤压,三面扩散的效果。

2.7.4化灌浆液的组合使用原则

由前面分析,JX-7低渗透环氧材料和JX-5高渗透环氧材料各有所长,前者可控性好,但渗透性和亲水性较弱,强度低,后者渗透力强,强度高,但易扩散过远,因此两者组合在一起才能取得更好效果:

⑴开灌时可根据钻孔时孔口返水情况选择浆液配比,如孔口返水量小则采用JX-7低渗透浆液灌注,反之则采用JX-5高渗透浆灌注,如不能明确判定时可先灌注20~30kg的JX-5,而后视情况确定是否改灌JX-7;

⑵对于渗透性强的孔段,应先灌注JX-7,压力应控制在0.2MPa左右,流量应控制在0.4~0.9kg/min之间,当注入率降至0.15kg/min以下并稳定30~60min后可改灌JX-5高渗透浆液至结束,灌浆压力仍应保持在0.2MPa左右,不可降低;

⑶对于注入率不是很大,但采用JX-5高渗透浆液迟迟达不到标准的孔段,可采用间歇性灌入JX-7高渗透浆液20~40kg的方法,以缩短灌浆施工进程。

2.7.5结束标准

为保证浆液在类砂层中的扩散范围,结合各灌浆孔段的实际情况,确定灌浆结束时的浆液必须是JX-5,而不允许在JX-7浆液条件下结束。当达到以下两条标准之一时,可以结束灌浆:

⑴设计灌浆压力下,注入率不大于0.02kg/min后持续灌浆1h;

⑵在设计灌浆压力下,注入率不大于0.04kg/min后持续灌浆4h。

2.8抬动安装、观测及对灌浆的影响

为保证管沟的完整性,在项目区15.5m范围内布置了三个抬动观测点,其中试验区内有两个,北侧的正在运行的原管沟布置了一个。在灌浆过程中,三个抬动观测点派专人同步跟踪进行,试验区内两个抬动超过1mm,运行中原管沟抬动超过0.5mm即示警,如继续上涨则停止注浆。总的来看,混凝土盖板和管沟整体状况良好,未发现破坏性抬动痕迹,说明本次试验抬动控制是比较有效的。通过试验资料分析可得到下面结论:

⑴软塑粘土层中抬动发生的概率更高,砂层中较低;

⑵抬动主要是在浆液挤密过程中发生的;

⑶抬动的发生和灌浆压力、流量相关性很差,必须加强实时监测和控制。

2.9灌浆效果检查与分析

灌浆效果检查分析的主要包括三个方面的内容,一是灌浆成果的检查与分析,二是检查孔压水试验成果分析,三是开挖目测成果分析。灌浆成果的检查与分析的目的是为检查孔的布置等提供参考,故不多述。重要的是压水和开挖两项内容。

2.9.1检查孔静压水试验

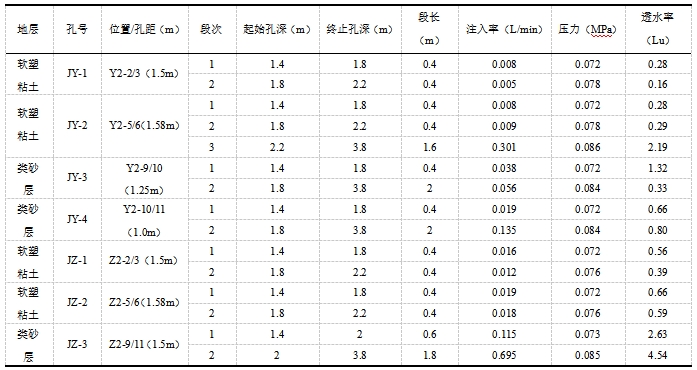

静压水试验是本次管沟试验的主要检查手段和判据。

本次试验共布有7个检查孔。水源为直径31.8mm的化学灌浆盛浆桶,水位高度一般为15~30cm,放在试验区西南侧的值班室房顶。经测定,值班室房高为4.96m,基面与试验区平面高度约0.5m,灌浆塞卡在混凝土盖板底部,塞底位置约1.3m,并保持不变。静压水试验成果见表5。

表5 检查孔静压水试验结果

通过试验结果分析:

⑴对于软塑粘土层的四个检查孔而言,除JY-2检查孔第三段因只是Y2-6化学灌浆孔为单侧化学灌浆,透水率为2.19Lu外,其他所有各段透水率均在1Lu以下,平均值为0.40Lu,说明软塑粘土层孔距1.5m是合理的;

⑵对于类砂层而言,JZ-3、JY-3和JY-4三个检查孔第一段的透水率分别为2.63Lu、1.36Lu和0.66Lu,说明对于类砂层而言,化学灌浆孔孔距以不大于1m为宜。

2.9.2开挖检查

开挖检查是静压水试验的辅助验证手段,软塑粘土层和类砂层的目的有所不同。针对软塑粘土层而言,主要目的是检查灌浆后地层整体在轴向、径向和垂直方向的状况,并结合试验过程,对设计参数进行优化。针对类砂层而言,最重要的目的是检验各种施工工艺条件浆液的扩散状况及范围,以实现和静压水试验结果的比对,确定灌浆孔距及操作步骤。

⑴软塑粘土层开挖结果分析

第一,软塑粘土层在灌浆后整体密实度大大提高,说明整体效果良好(图1);

图1 软塑粘土层灌后效果(外围,径向距管沟1m)

第二,浆液结石在垂直方向大体上分为两层,上层位于管沟以下25 ~50cm,下层位于管沟以下75~100 cm,层间时有纵向水泥结石呈线状分布,将混凝土盖板和管沟以下区域形成网状分割,且分割后的各个小区粘土均较密实(上层参图2,下层参见图3);

图2 上层胶结状况(管沟中线附近

第三,从径向上看,管沟两侧的浆液结石在管沟的中线部位汇合,说明水泥灌浆孔单孔径向扩散距离可达1.25m以上,且胶结良好(图3);

图3 下层胶结状况(笔所指的部位为管沟中线)

第四,环氧结石主要分布在水泥结石附近,呈薄层或薄片状,胶结密实(图4)。由此可见,本次试验中水泥灌浆的效果较好,而化学灌浆又对水泥灌浆进行了补充,说明复合灌浆对于软塑粘土层整体性的提高是非常有效的。

图 4 环氧胶结状况

(手指所指为环氧,进入管沟约50cm处,距盖板底部约40cm,原胶结极为紧密,上图系人工开凿后所现,其下方为水泥结石,上部为挤密后的粘土)

⑵类砂层开挖结果分析

Z2-9孔是单点控制注浆法实施的第一个孔,也是管沟开挖地带中唯一的一个。在实施单点控制注浆法前,该孔已多次定量JX-5高渗透环氧浆。

开挖结果证实,环氧胶结体大体分为上中下三层,上、中层紧贴混凝土盖板底部,轴向和径向扩散距离分别为30~60cm和55~75cm,其间为一道水泥结石所隔断;下层轴向和径向扩散距离分别达到90~某核设施cm和100cm以上。

图5 Z2-9孔下部形成的三层环氧胶结带

(上层范围较小,位于阴影中,水泥结石左方为中层,下部均为下层胶结带)

由开挖成果可见,下层显然主要是由早期JX-5自重渗透所形成,上中两层则系单点控制注浆而来,说明单点控制注浆法的设计思路是正确的;上中两层的为水泥结石阻隔,说明类砂层中毕竟不是天然覆盖层,其中可能存在水泥灌浆可以渗入并固结的薄弱面,一旦形成水泥结石,即可对化学灌浆形成下部封闭,从而提高化学灌浆的效果。因此,类砂层水泥灌浆也必须做好。

在Z2-9孔所采用的操作条件下,类砂层化学灌浆的水平方向有效固结范围在68.78 cm左右;68.78cm的计算过程如下:径向取平均值,为65cm,轴向则为平均值的一半,即22.5cm,扩散半径为(65*65+22.5*22.5)1/2=68.78cm。这当然是一种比较粗略的估计,仅供参考。

由此计算,化学灌浆孔的孔距为68.78*21/2=0.969m,即1m左右,恰与静压水试验得到的结果相吻合。当然,这种吻合只是针对本次试验的特殊地质条件和施工操作得到的结果,有一定的偶然性。

3帷幕灌浆技术对管沟整改的适用性分析

放射性工艺管沟试验属先进行水泥灌浆后进行化学灌浆,以形成复合帷幕的工程,取得了较好的效果,主要技术优势有两点:

首先,管沟试验项目既不能发生破坏性抬动,又要保证灌浆质量,两者的内在冲突决定了管沟试验的技术难度较高,主要特点为管控结合、精细操作;

其次,管沟帷幕灌浆系围绕管沟进行就近封闭,以防止外部地下水进入,减轻废水处理的压力为主要目标,因此在满足基本要求的前提下,新的防渗固结带的范围应予以一定限制,尽量减少工程量,降低造价,提高性价比。

可以说,管沟帷幕灌浆代表了两个方向,一般情况下宜尽量采用管沟试验所用的近端封闭法,对人员不能靠近的地带则可采用帷幕的设计思想,只不过是变围“大桶”为“小桶”而已,“桶”深则可视情况予以调整。

4结论

⑴水泥~环氧复合灌浆帷幕作为阻断地下水通道的重要技术手段之一,可以兼防内水外渗和外水内渗,既可以确保核安全,又可以减轻运行负担。

⑵对于放射性水平较低、人员可以接近的部位,宜尽量采用就近处理的方式,以节约投资;反之则可进行远端桶状包围,桶的深度则可视工程要求而定。

⑶通过严格控制、精细操作,管沟的水泥~环氧复合灌浆帷幕效果均能达到透水率小于1Lu。

参考文献

[1] 孙钊著.《大坝基岩灌浆》.北京:水利电力出版社,2003.

[2] 赵成刚等.《土力学原理》.北京:清华大学出版社,2004年.