头颈部是人体十分重要的一个部位,局部结构复杂多伴有重要血管/神经走行,如果出现占位性病变,即使病灶很小亦会对患者的机体功能产生较大的影响。常因颈部淋巴结增大而被患者察觉,发现时多为中晚期,失去放疗机会,,病情进展快,患者预后较差。患者病程中多伴有顽固性疼痛,口服止痛药物效果不理想,目前仍是恶性肿瘤治疗的难点[1]。CT引导下植入I125放射性粒子通过在患者肿瘤内持续释放伽马射线,对肿瘤细胞有持续性杀灭作用,具有可重复性/创伤小/并发症相对少等优点,临床疗效较为确切。近年来,I125放射性粒子近距离照射技术逐渐成熟,作为一种局部治疗,在各癌种应用广泛,其治疗头颈部肿瘤也取得较好疗效,尤其在止痛方面[2]。基于此,本文选择2020年1月-2023年1月在我院7例头颈部肿瘤患者为研究对象,均实施I125放射性粒子近距离照射治疗,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

总结2020年1月-2023年1月在我院行I125放射性粒子近距离照射治疗的7例头颈部肿瘤患者,本组患者病理学诊断及临床诊断为头颈部肿瘤,存在多发转移及多发淋巴结转移,Ⅳ期患者4例,Ⅲ患者1例,肿瘤平均直径为3-4CM,则不实施根治性放疗。均实施CT 引导下经皮穿刺植入I125放射性粒子,男性患者3例、女性患者4例,年龄最低为54岁,最高为80岁,平均65.57岁。

1.2纳排标准

纳入标准:(1)患者临床资料完全且自愿参与。(2)活动经本院伦理审查委员会批准执行。(3)患者精神状态正常。

排除标准:(1)其他脏器功能缺失、精神、认知障碍患者。(2)治疗方法禁忌患者。(3)治疗配合度不佳患者。

1.3放疗方法

放疗前常规查血常规,血凝血常规,血生化,心电图等检查,查上腹部增强CT,扫描层厚均为5毫米,根据影像学检查情况,观察肿瘤位置、大小、 周围血管情况,选择穿刺进针路线,通过三维粒子植入治疗计划系统(TPS) 制定处方剂量,及I125放射性粒子数量,125I放射性粒子活度为0.7mCi,处方剂量为60~80Gy,计算肿瘤所需射线剂量、肿瘤瘤体内空间分布,确定术中粒子穿刺位置、粒子进针方向、粒子进针深度。术前1d下午清洁肠道,晚餐进食流质食物,可以适当补液,放疗时患者采用平静呼吸,根据病情适当选择镇静、止血剂预防出血,均采用 CT 引导下粒子植入方法,根据病情选择适当体位,先经CT扫描后确定进针点,-,然后常规局部皮肤碘伏消毒,2%盐酸利多卡因注射液局部浸润麻醉,按 TPS 计划、CT实时图像,观察进针角度、针尖位置,确定达到计划位置、回吸无血后将- I125 粒子植入目标位置,开始植入I125放射性粒子,一般粒子前后间距为5mm,穿刺针的间距一般为10 mm。全部植入后将穿刺针拔除,局部碘伏消毒,无菌纱布压迫包扎,CT定位相、层厚5mm横断层扫描,完成剂量验证术后进食1天,

其他治疗:1例患者术后采用联合化疗(白蛋白紫杉醇+顺铂),2例患者给予特瑞普利免疫治疗,其他患者给予支持对症治疗。

1.4 观察指标

1.4.1 疗效评估:治疗后2个月评估,选择WHO 实体瘤疗效评价,RECIST 标准评估,详细内容:患者病灶全部消失,且消失维持4周及以上则为完全缓解(CR);患者病灶缩小50%及以上,但并未完全消失则为部分缓解(PR);患者病灶缩小50%以下,增加20%以内则为稳定(SD);患者病灶增加20%及以上则为进展(PD),计算式:有效率=(CR+PR)/ 总例数 ×100%。

1.4.2 疼痛改善效果评估 线性视觉模拟评分法(VAS)评估患者疼痛,分值范围为0-10分,患者完全无痛则为0分,1-3分为轻度疼痛,4-7分为中度疼痛,8-10分为重度疼痛,分值越高则疼痛越剧烈,于治疗前及治疗后2月开展疼痛评估。

1.4.3 对比7例患者治疗前及治疗后肿瘤体积数值。

1.5 统计学分析

本研究采用ACCESS软件建立数据库,SPSS21.0软件开展数据分析,构成比为率,n(%)表示,X²检验;计量资料方差满足正态分布,(`x±s)表示,t检验组内统计学差异,检验水平取α=0.05,P<0.05则表明差异有统计学意义。

2 结果

2.1疗效评估

完全缓解0例,部分缓解3例,稳定2例,进展2例,总有效率为42.86%。

2.2 疼痛评估

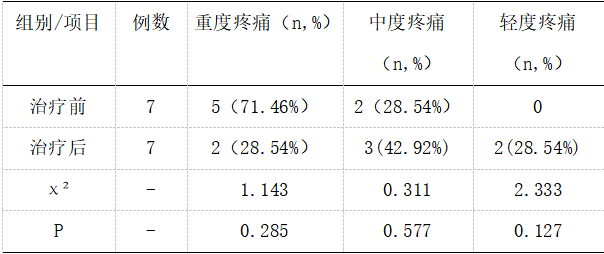

治疗前重度疼痛5例(71.46%),中度疼痛2例(28.54%)。治疗后,所有患者疼痛均有好转,患者重度疼痛2例(28.54%),轻中度疼痛5例(71.46%)。7例患者OS为3个月~9个月,中位OS为5个月。

表1:治疗前后疼痛评估

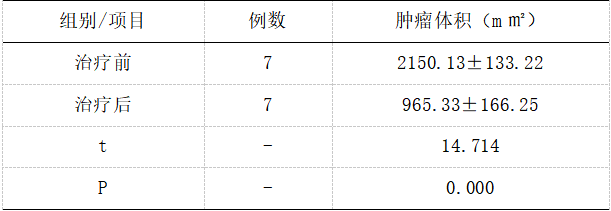

2.3肿瘤体积

治疗前7例患者肿瘤体积(2150.13±133.22)m㎡,治疗后肿瘤体积(965.33±166.25)m㎡,指标对比数据有统计学意义,P<0.05。

表2:治疗前后肿瘤体积对

3 讨论

头颈部肿瘤是在临床上最常见的一种恶性疾病,严重危害到人类生命健康,而放射治疗对患者来说具有很大作用。近十几年来随着国家医疗水平和经济条件不断改善提高以及人们生活质量逐渐提升,人们已经不再单纯追求生理需要而更加关注其安全性、有效性等方面。头颈部恶性肿瘤的放疗治疗目前占比越来越少,其存在创伤较大,放疗复杂难度较大,目前已逐步由放疗所取代。由于头颈部肿瘤患者年龄、生活经验等因素影响,机体免疫功能水平低,抵抗力差,合并症多。 [4]。

125 I放射疗法是一种针对中、重度难切除的头颈癌的一种区域性放射疗法,其在临床上的使用日益增加。125 I是一种具有较小辐射能力的低能核物质,其总寿命为60 d,完全衰变420 d,其主要辐射能量分别为27-31.4 KeV及35.5 KeV伽马,其组织穿透性可达1.7厘米[5]。将放射性125I粒子植入肿瘤内或受肿瘤浸润的组织中,也包括肿瘤沿淋巴扩散的组织,通过微型放射源释放的持续低能量γ射线,主要是以间接离子化的方式,将体内的水分分子离子化,生成与生物大分子发生反应的游离基;DNA链会摧毁癌细胞的细胞核,从而导致癌细胞不能生长[6]。125 I是一种能在人体内产生高强度 X、伽马辐射的新型纳米材料,能对肿瘤进行长期杀伤,减少肿瘤的大小,因其对周边的正常器官和器官基本没有损害,因此能在一定程度上抑制肿瘤的发展[7]。降低因放疗造成的周边组织损害而导致的放疗并发症。125I粒子植入对恶性肿瘤引起的难治性癌性疼痛患者具有良好的镇痛效果,国外文献报道的止痛有效率为65%,国内报道的有效率为93.33%,与本研究止痛的总有效率为95.23%相近。究其原因,将125 I颗粒植入人体内,对恶性肿瘤进行免疫抑制,使其在肿瘤体积减小的同时,将其杀灭,实现减瘤;通过减少肿瘤对周围神经和血管的压迫来减轻痛苦。125 I能通过体内辐射作用对周边神经进行失活,减轻痛苦,改善生存品质[8]。

本组7例患者多为晚期患者,多数难以耐受放化疗,给予125I放射性粒子植入取得一定疗效,7例中部分缓解3例,稳定2例,进展2例,总有效率为42.86%;疼痛缓解情况:治疗前重度疼痛5例(占71.46%),中度疼痛2例(占28.54%)。治疗后,所有患者疼痛均有好转,患者重度疼痛2例(占28.54%),轻中度疼痛7例(占71.46%)。7例患者OS为3个月~9个月,中位OS为5个月。因此,125 I颗粒的体内照射是一种体内放射疗法,其局部照射的辐射剂量比放射照射的要大得多,故其在肿瘤的局部复发率比单纯的放射疗法要低。其主要原理是:利用高能伽马辐射,阻断癌细胞的 DNA合成,达到杀死癌细胞的目的,其有效辐射范围只有1.7 cm,高剂量的肿瘤组织,小剂量的正常组织,更好地杀死癌细胞,对周边正常组织造成的伤害很小。它的半衰期大约为59天,可以持续到整个肿瘤的发生发展[9]。研究显示在肿瘤微环境中,125I照射可通过降低Ki-67水平抑制细胞增殖,通过提高P21水平、降低survivin和活体水平诱导细胞凋亡[10]。提示125I放射性粒子植入可以使肿瘤缩小,减轻肿瘤负荷,除此之外,可将患者疼痛减轻,能够实现患者生活质量的改善。虽为放射性物质,125I 有效照射距离较短,非治疗靶区涉嫌衰减,对正常组织损害较小,放疗为微创,损伤小,安全性高,术后患者恢复快,7例中未见粒子移位、感染、出血等并发症。

综上所述,125I放射性粒子近距离消融治疗头颈部肿瘤有一定疗效、安全性良好、临床可以作为一种选择,但头颈部肿瘤的治疗还需要注重全身治疗。