中风是一种急性脑血管疾病,包括脑梗死和脑出血,致残率和死亡率的较高的疾病[1]。偏瘫为中风主要并发症之一,以肢体肌力下降甚至无力为主要表现,部分患者合并感觉异常。现西医采取康复、营养神经、抗血小板治疗为主,疗程长,恢复慢,易引起不良反应。因此选取安全、有效的中医治疗,电针、药棒穴位按摩均具有醒脑开窍、促进循环、调整肌力的作用。故选取药棒穴位按摩联合电针治疗中风偏瘫55例,现报道如下。本病属于“中风”范畴,又称“卒中”,病变后期以气虚血瘀证多见。本研究将药棒穴位按摩联合电针治疗脑中风偏瘫患者,取得了较好的临床疗效,现将疗效观察报告如下。

1 临床资料

选取2022年7月1日至2023年6月31日至江安县中医医院针灸科脑中风偏瘫患者110例为试验者。按照随机法将其分为治疗组和对照组,每组各 55 例。其中女34例,男76例;年龄最小20岁,最大85岁,平均(48.25)岁,病程最短0.4个月,最长48月,平均(1.5±0.1)月。纳入标准:1)均符合中风诊断标准,颅脑CT或MRI确诊为脑梗死或脑出血;2)有完整检查或相关病史资料;3)具有一侧肢体偏瘫。4) 患者自愿参加本研究,并签署知情同意书,患者依从性好。排除标准:排除针灸、药酒过敏者,排除意识不清者、失语者。

2 治疗方法

2.1 治疗组:予以药棒穴位按摩联合电针治疗 药棒穴位按摩治疗:患者取平卧位,医者食指和中指持药棒尾端,拇指压棒,用腕力叩击穴位,选穴(肩髃、曲池、风池、肩井、手三里、外关、血海、足三里、后溪、合谷、丰隆、解溪、梁丘、阳陵泉、三阴交、太冲);上下肢穴位交替使用,每日选取8穴。每穴按摩1~2 min, 每次操作10~15 min,直至患者感发热为度。电针治疗:选取对侧顶颞前斜线,患侧阳陵泉、解溪、肩髃、曲池、足三里、三阴交、手三里、外关、合谷、梁丘、太冲;患者取平卧位,常规消毒,取0.25x40mm一次性针灸针,针刺顶颞前斜线时,自前顶穴至悬厘方向刺入1.2寸,第二针接着第一针的针尖处刺入1.2寸,患者以酸胀为度。肩髃、曲池、手三里、外关直刺,进针1-1.2寸,合谷直刺,进针0.8-1寸,梁丘、足三里、阳陵泉直刺,进针1.2寸,解溪、太冲直刺,进针0.8-1寸,三阴交直刺,进针1寸,均提插捻转以胀感为度,诸穴均上电,选用疏密波,留针20分钟。每日一次,28-30天为一个疗程。

2.2 对照组 患者行低频治疗,患侧肢体上下各两组低频电极片,选用频率为10-20HZ,每日一次,28-30天为一个疗程。

3 疗效观察

3.1观察指标:

(1)上肢肌力:参考《康复疗法评定学》,肌力包含0,1,2,3,4,5级6个分级,每条从无到正常分为0-5六级评分。分值越高,表示肌力越好。

(2)下肢肌力:肌力包含0,1,2,3,4,5级6个分级,每条从无到正常分为0-5六级评分。分值越高,表示肌力越好。

(3)步行功能评定量表(Holden):Holden步行能力评估等级系统包括了0至5级的六种分类,其范围是从最严重的残疾状态直至正常的步态表现。该评价系统的分数介于0和5之间,数值越大代表着步态功能越好。

3.2安全性评价

观察试验过程中皮下出血、局部皮肤有无硬结或者坏死等情况。

3.3治疗结果

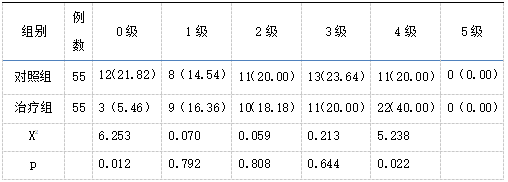

(1)2组患者治疗后上肢肌力比较,2组患者上肢肌力评级均无5级,治疗组患者上肢肌力0级率明显下降,1级、4级肌力率明显高于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 患者治疗后上肢肌力比较 例(%) (2)2组患者治疗后下肢肌力比较,2组患者上肢肌力评级均无5级,治疗组0级、1级、3级率明显下降,4级肌力率明显高于对照组(P<0.05)。见表2。

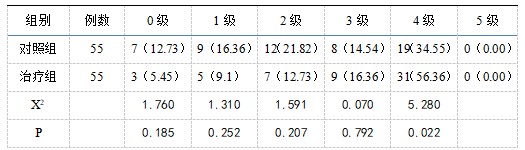

(2)2组患者治疗后下肢肌力比较,2组患者上肢肌力评级均无5级,治疗组0级、1级、3级率明显下降,4级肌力率明显高于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 患者治疗后下肢肌力比较 例(%) (3)2组患者治疗后步行功能评定(Holden)比较,与对照组相比,治疗组患者步行功能评定量表(Holden)评分较前升高(P<0.05)。见表3。

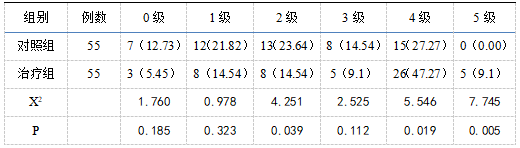

(3)2组患者治疗后步行功能评定(Holden)比较,与对照组相比,治疗组患者步行功能评定量表(Holden)评分较前升高(P<0.05)。见表3。

表3 患者治疗后步行功能评定量表 例(%) 4 讨论

4 讨论

本研究结果显示,治疗组脑中风偏瘫患者上下肢肌力0级率明显下降,4级肌力率明显升高,治疗组肌力改善显著优于对照组,具有统计学意义;2组对比,治疗组步行功能评定量表(Holden)评分改善。该研究表面药棒穴位按摩联合电针治疗脑中风偏瘫可改善肌力及步行功能,且安全有效。本病属于“中风”范畴,又称“卒中”,一般认为“其病本在脑,其病形在筋”[2]。中风发病多与“风”有关,《黄帝内经》认为“内虚邪中”[3]。《太平惠明和剂局方》指出“夫中风者,皆因阳明不调”。风邪多犯阳明经,中风偏瘫患者多表现为一侧肢体肌力、感觉减退。《素问·痿证》中提到:“治痿独取阳明”,在中医思想“治痿独取阳明”的指导下[4-5],本研究选穴以阳明经穴为主,重在疏经通络、调节气血。肩髃为手阳明经穴,为上肢气血汇聚之处,配合曲池、手三里疏经通络、益气活血,诸穴共同支配肩关节、上肢关节活动,梁丘、足三里、解溪为足阳明经穴,选用近治作用,治疗下肢痿痹[6]。阳陵泉膝下在小腿外侧,为筋之会穴,具有舒筋和壮筋的作用,治疗下肢痿痹要穴[7]。《类经图翼》:“主治偏风,半身不遂”。所以本针灸处方加用阳陵泉,加强患者偏瘫及偏身感觉障碍的疗效。故选用腧穴在治疗中注重对患者瘫痪侧肢体的调节,进针后使用电针,选用疏密波激发穴位经气,增加疏经通络、益气活血的作用。药棒穴位按摩在清代《医宗金鉴》中称为“振挺”,并解释云:“振即振击,挺即木棒”,即用木棒沾药酒叩击患部的穴位,通过药物及穴位的刺激,以达到调节机体阴阳、通经活络、补气活血的目的[8]。部分偏瘫患者伴有患侧疼痛,中药在药棒的推按作用下可以发挥消肿止痛的功效[9]。药棒穴位按摩属于经络、穴位、中药、按摩融合为一体的治疗[10],在穴位治疗时不仅刺激按摩穴位,同时传导经气,配合中药增强疗效,临床患者接受度高,依从性好,故临床运用广泛,疗效显著。药棒穴位按摩选穴以阳明经、少阳经为主,风池穴位于足少阳胆经上,足少阳与阳维之会,具有疏经通络、息风定眩之功,中风常用穴,偏瘫部分患者出现颈部力量下降,选用风池穴近治作用,可以改善颈部功能,间接促进上肢肌力改善。配合后溪加强颈部及脊柱肌力恢复,促进患者坐位及站立位力量的改善[11],所谓“后溪督脉内眦颈”,重点强调后溪增强督脉功能。血海属于足太阴脾经穴位,近治作用可促进肢体经脉气血循行,与阳明经足三里配合使用,表里经相互作用,具有补益气血、活血通络之功[12-13],针对性治疗中风后期气虚血瘀证患者。治疗过程中药棒穴位按摩手法应以患者耐受为度,电针治疗时注意皮下血肿、晕针等。该研究也存在一定的局限性,大部分是本地地区的患者,研究结果可能有一定影响;部分患者由于病程较长,病灶范围大,预后及基础肌力差,1级、2级肌力在治疗前后改善不是很明显,统计学无意义。未来研究此类患者功能,需从脑细胞方向开辟新的治疗方案。总体来说药棒穴位按摩联合电针治疗脑中风偏瘫患者疗效可,值得推广。

参考文献

[1] 王陇德,彭斌,张鸿祺等.《中国脑卒中防治报告2020》概要[J].中国脑血管病杂志,2022,19(02):136-144.

[2]杨云涛,胡斌,邵素菊等.调神解结法火针治疗脑卒中后痉挛性肌张力障碍35例[J].中国针灸,2023,43(06):706-708.

[3]马萌.有关中风病机外风学说问题的商榷[J].中华中医药杂志,2018,33(10):4305-4309.

[4]王慷,于金栋.基于脑-肠轴理论刍议中风病“治痿独取阳明”[J].中华针灸电子杂志,2023,12(02):83-85.

[5]杨明辉,程伟,付梅等.“治痿独取阳明”针刺法应用于中风偏瘫的疗效观察[J].时珍国医国药,2020,31(08):1923-1924.

[6]林玲,石敏,林益贞.电针联合温针灸辅助治疗脑卒中后偏瘫临床研究[J].新中医,2023,55(06):170-174.

[7]陈琛,王雅惠,王丽萍等.阳陵泉穴在中风偏瘫治疗中的临床应用及机制研究进展[J] 北京中医药2021.29,(06):666-669.

[8]刘洪,崔瑾.药棒疗法的临床应用概况[J].中国民族民间医药,2022,31(01):74-77+88.

[9]李俐筠,练爱娥.药棒循经推按联合红外线照射在中风偏瘫肢体功能康复中的应用[J].中国医学创新,2021,18(34):161-164.

[10]谭凯文,陆筱颖,陈海峰,施清燕,李配庆,陈薇.芪蛭通络胶囊联合药棒循经推按法治疗缺血性卒中有效性临床研究[J].辽宁中医杂志,2021,48(11):84-87.

[11]王儆,程红.芒针合谷透后溪穴联合康复训练治疗中风偏瘫[J].中医学报,2019,34(04):877-880.DOI:10.16368/j.issn.1674-8999.2019.04.209.

[12]周家荣,吴冰冰.平衡阴阳针联合电针刺激足三里穴对卒中后患者下肢功能的影响[J].黑龙江医药,2023,36(03):531-534.

[13]陈天竹,邹忆怀,张勇,任毅,陈天岩,吴康,陈琛,史昕玥,张慕昭,许天骄,马任钊,徐梦方.基于“一气周流”探析中风偏瘫的针灸疗效机制[J].北京中医药大学学报:1-9.