引言:水利水电建筑工程是国家基础设施建设的重要组成部分,对于保障水资源利用、防洪抗旱、发展清洁能源具有重要意义,然而由于水利水电工程多建于地质条件复杂的江河湖泊地区,地基处理难度大,施工技术要求高,给工程建设带来诸多挑战,地基作为承载整个建筑物的基础,其稳定性和承载力直接关系到工程的安全和使用寿命。因此深入研究水利水电建筑工程的地基处理方法和施工技术,对于提高工程质量、确保结构安全具有重要的理论意义和实践价值。

一、水利水电建筑工程地基特点及处理难点

(一)地基特点分析

水利水电建筑工程的地基具有独特的特点,这些特点源于其所处的地理环境和承担的功能,大多数水利水电工程建设在江河湖泊地区,地质条件复杂多变,常见软土、砂土、岩溶等地层,地基承载力不均匀,受水文条件影响显著,地下水位高且变化频繁。工程规模大,荷载复杂,既有静载荷又有动载荷,对地基承载力和变形要求高,水利水电工程还面临冲刷、渗流等特殊问题,增加了地基处理难度,地基类型多样,包括岩石地基、土石混合地基和土质地基等,每种类型都有其特殊性,因此在进行地基处理时需充分考虑这些特点,采取针对性措施,确保工程稳定性和长期安全运行[1]。

(二)常见地基问题及处理难点

水利水电建筑工程地基常见问题主要包括承载力不足、变形过大、渗漏严重等,软弱地基承载力低,易产生不均匀沉降,影响结构安全,高压渗流可能导致管涌、流土等灾害,威胁工程稳定,岩溶地区存在溶洞、暗河等地质缺陷,增加地基处理难度。处理这些问题面临诸多难点:地质条件复杂,勘察难度大,易遗漏重要信息;工程规模大,处理范围广,施工周期长;水文条件变化频繁,影响施工进度和效果;环境保护要求高,限制了某些处理方法的应用;新型地基处理技术应用经验不足,存在一定风险,不同类型地基问题常常需要综合采用多种处理方法,协调配合难度大,因此解决这些难点需要深入研究,创新技术优化设计,才能确保水利水电工程地基处理的效果和质量。

二、地基处理方法及其应用

(一)物理力学法

物理力学法是水利水电建筑工程中常用的地基处理方法,主要通过改变土体物理状态或利用机械作用来提高地基承载力和稳定性,该方法具有操作简单、效果明显、适用范围广等优点,在实际工程中得到广泛应用。

1.换填法

换填法是将软弱土层挖除,用性能良好的材料回填压实而形成新地基的方法,适用于浅层软弱土地基,特别是有机质含量高、压缩性大的淤泥质土。具体操作时,先挖除软弱土层然后分层回填粗砂、碎石等材料,每层厚度控制在30-50厘米,采用压路机或夯实机进行压实,压实度要求达到设计规定值,一般不低于95%,换填深度根据工程荷载和地基条件确定,通常在3-5米范围内,该方法可显著提高地基承载力,减少工后沉降,但造价较高,且易受地下水影响,在实际应用中需合理选择回填材料,控制含水量确保压实质量。

2.挤密法

挤密法是利用机械设备,将砂石等材料强制挤入软弱地基,形成密实桩体或挤密区,从而提高地基承载力的方法,适用于松散砂土、软粘土等地基,常见的挤密方法包括振动挤密、冲击挤密和静力挤密等。振动挤密利用振动锤将砂石材料振入地基;冲击挤密通过反复起落锤体冲击地面形成密实区域;静力挤密则采用静力压入方式形成挤密桩,挤密过程中,周围土体受挤压作用密实度提高,形成复合地基,挤密桩间距一般为1.5-2.5米,桩长根据地基条件确定,该方法施工速度快,成本较低,但会产生较大噪音和振动,对周边环境有一定影响[2]。

(二)化学加固法

化学加固法是通过向地基土中注入化学药液,与土体发生物理化学反应,形成稳定结构,提高地基强度和抗渗性的处理方法,该方法适用于各种类型的软弱地基,尤其在处理深层、大面积软弱地层时具有独特优势,常用的化学加固剂包括水泥浆、水玻璃、树脂等,注浆工艺主要有静压注浆、高压喷射注浆和渗透注浆等。静压注浆适用于渗透性较好的砂土地基,通过低压将浆液缓慢注入土体孔隙;高压喷射注浆利用高压水流切割土体,同时喷射浆液形成加固体,适用于各类土层;渗透注浆则利用重力或低压使浆液渗入土体孔隙,适用于粉土、细砂等地层,化学加固法具有施工灵活、扰动小、加固范围可控等优点,但药液选择和配比需要严格控制以确保加固效果并防止环境污染。

三、桩基础技术在水利水电工程中的应用

(一)桩基础类型及选择

水利水电工程中常用的桩基础类型包括预制桩和现浇桩。预制桩主要有钢筋混凝土预制桩和预应力混凝土预制桩,具有工厂化生产、施工速度快等优点,适用于地质条件较好、桩长较短的工程,现浇桩则包括沉管灌注桩、钻孔灌注桩和挖孔灌注桩等,适应性强,可根据地质条件灵活调整桩长和桩径,在选择桩基础类型时需综合考虑地质条件、荷载特征、施工环境和工程要求等因素。对于软土地基,可选用摩擦型桩如沉管灌注桩;而在岩溶地区,则宜采用嵌岩端承型桩如钻孔灌注桩,对于大型水电站由于荷载巨大,通常选用大直径钻孔灌注桩或挖孔灌注桩,在水下或近水区域施工沉管灌注桩具有明显优势,还需考虑施工设备、工期和造价等因素,选择最适合的桩基础类型以确保工程的稳定性和经济性[3]。

(二)桩基施工工艺及质量控制

1.沉管灌注桩施工技术

沉管灌注桩施工技术适用于软土地基和水下环境,具有施工速度快、噪音小、对周围环境影响小等优点,施工时先将钢护筒沉入设计深度,然后下放钢筋笼,最后灌注混凝土,护筒沉放可采用振动沉管或静压沉管方法,视地质条件而定,混凝土灌注采用导管法确保水下浇筑质量。施工过程中需重点控制护筒垂直度、钢筋笼位置、混凝土灌注连续性等,为保证桩基质量应采取以下措施:严格控制护筒沉放偏差,一般不超过设计桩径的3%;钢筋笼下放前检查其完整性和保护层厚度;混凝土灌注采用性能稳定的水下混凝土,控制灌注速度,防止断桩和夹泥。

2.钻孔灌注桩施工工艺

钻孔灌注桩施工工艺适用于各种复杂地质条件,尤其适合岩溶地区和需要大直径、长桩的水利水电工程,施工步骤包括定位放线、钻机就位、钻进成孔、清孔、下放钢筋笼和灌注混凝土,钻进方法根据地质条件选择,可采用回转钻进、冲击钻进或旋挖钻进等,成孔过程中需采取护壁措施,通常使用泥浆护壁或钢套管护壁,清孔阶段重点控制孔底沉渣厚度,一般不超过5厘米。混凝土灌注采用导管法,确保填充密实,质量控制重点包括:严格控制钻孔垂直度和孔径,偏差不超过设计要求;保证泥浆性能稳定,有效防止塌孔;钢筋笼制作和安装精度需符合规范;混凝土灌注连续进行,避免断桩;及时检测桩身完整性和承载力,通过严格执行施工工艺和质量控制措施,确保钻孔灌注桩满足水利水电工程的高标准要求。

四、深基坑支护技术

(一)深基坑支护设计原则

深基坑支护设计是水利水电工程建设中的关键环节,直接影响工程的稳定性和施工安全。设计时应遵循以下原则:适应性原则要求支护结构与周围环境相协调,充分考虑地质条件、水文特征和周边建筑物情况;经济性原则强调在满足技术要求的前提下,选择最经济合理的支护方案;可靠性原则要求支护结构具有足够的强度、刚度和稳定性,能够有效抵抗土压力和水压力;施工可行性原则强调支护方案应考虑现场条件和施工能力,确保顺利实施,还需注重环保性尽量减少对周围环境的影响[4]。

(二)常用支护结构及施工方法

水利水电工程深基坑常用的支护结构包括钢板桩、地下连续墙、排桩和土钉墙等,钢板桩适用于软土地基和水下环境,具有止水性好可回收利用的优点,施工时采用振动沉桩或静压沉桩方法,需注意控制桩的垂直度和密封性。地下连续墙适用于深基坑和复杂地质条件,具有强度高、刚度大的特点,施工采用槽段法,先挖槽后浇筑混凝土,关键是保证槽壁稳定和混凝土灌注质量,排桩支护适用于各种地质条件,可采用钻孔灌注桩或预制桩,施工灵活方便,土钉墙则适用于临时支护和岩土较好的条件,具有造价低、施工快的优点,施工时采用自上而下、分层开挖、及时喷射混凝土的方法。

五、地下连续墙施工技术

(一)地下连续墙成槽技术

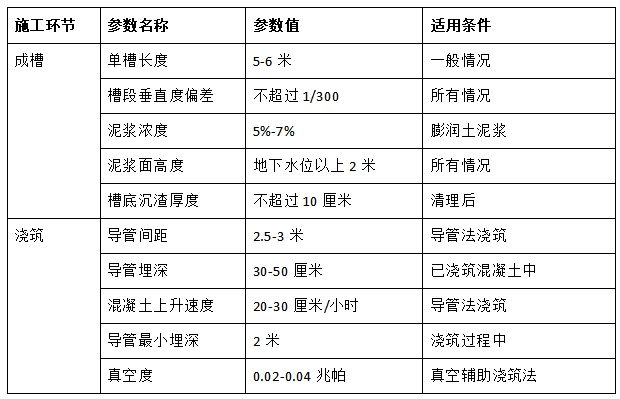

地下连续墙成槽技术是确保地下连续墙质量的关键环节,主要包括导墙施工、槽段划分、挖槽和泥浆护壁等工序,导墙施工时,需精确控制测量放线,确保导墙平面位置和高程符合设计要求。槽段划分应考虑地质条件、设备性能和施工进度,一般单槽长度控制在5-6米,挖槽采用液压抓斗或钻机,根据地层情况选择合适的工具,在软土层可使用普通抓斗遇到硬土层或岩层则需采用重型抓斗或钻机,挖槽过程中需严格控制槽段垂直度,偏差不应超过1/300,泥浆护壁是保证槽壁稳定的关键,泥浆配比应根据地质条件确定,一般采用膨润土泥浆,浓度控制在5%-7%。泥浆面应始终保持在地下水位以上2米并及时补充和置换,在挖槽过程中需实时监测泥浆性能,包括密度、粘度和含砂率等指标。

(二)地下连续墙混凝土浇筑技术

1.导管法浇筑

导管法浇筑是地下连续墙混凝土浇筑的常用方法,适用于各种地质条件和墙深,该方法采用封底导管将混凝土输送至槽底,确保浇筑质量,具体操作时,先将钢筋笼吊装就位,然后安装导管,导管间距一般控制在2.5-3米,导管下端应埋入已浇筑混凝土中30-50厘米,上端连接漏斗或混凝土泵,浇筑开始时,采用隔水栓法封底,防止混凝土与泥浆直接接触。浇筑过程中保持连续均匀上升,控制上升速度在20-30厘米/小时,随着混凝土面上升,逐节提升导管,但始终保持埋深不小于2米,浇筑时需密切监控混凝土用量和上升高度,发现异常及时处理,对于深度超过50米的地下连续墙可采用分段浇筑技术,在下段混凝土初凝前完成上段浇筑确保整体性,浇筑完成后及时进行墙头处理,凿除浮浆和松散层,为后续施工创造良好条件[5]。

2.特殊管法浇筑

特殊管法浇筑主要应用于复杂地质条件或对混凝土质量要求极高的水利水电工程中。常用的特殊管法包括双液灌注法和真空辅助浇筑法,双液灌注法采用双层导管,内管输送混凝土,外管抽取泥浆,可有效控制泥浆夹杂,提高混凝土质量,该方法特别适用于深厚砂层或卵石层地质,操作时内外管同步下放,内管埋深比外管深30-50厘米,浇筑过程中内管输送混凝土,外管抽取泥浆,保持泥浆面略高于混凝土面。真空辅助浇筑法则是在传统导管法基础上,在导管顶部设置真空系统通过负压作用增强混凝土流动性减少气泡和夹泥现象,该方法适用于高强度混凝土浇筑或狭窽空间施工,使用时需控制真空度,一般保持在0.02-0.04兆帕,这些特殊浇筑方法虽然工艺较为复杂但能显著提高混凝土质量,在重要水利水电工程中得到广泛应用。

表1 地下连续墙施工关键参数表

结语

水利水电建筑工程地基处理与施工技术是一个复杂的系统工程,涉及多学科知识和先进技术的综合应用,通过分析水利水电工程地基的特点和处理难点,探讨了各种地基处理方法的适用条件和技术要点,研究了桩基础、深基坑支护、地下连续墙等关键施工技术。实践表明针对不同工程特点和地质条件,选择适当的地基处理方案和施工技术,可有效提高地基承载力确保工程稳定性,未来随着新材料、新工艺、新设备的不断涌现,水利水电建筑工程的地基处理与施工技术将进一步发展,建议加强技术创新优化设计方案,提高施工精细化水平,推动水利水电建筑工程向着更安全、更经济、更环保的方向发展。

参考文献

[1]潘亚辉,付海峰,刘敏. 水利水电工程设计中的地基处理技术分析 [J]. 工程建设与设计, 2022, (11): 116-118.

[2]田栋良. 水利水电工程建设中不良地基基础处理方法研究 [J]. 科技风, 2022, (16): 79-81.

[3]杨勇. 水利工程不良地基混凝土桩加固分析 [J]. 地下水, 2022, 44 (03): 293-295.

[4]孟向阳. 水利工程中钻孔灌注桩施工技术应用实践 [J]. 安徽建筑, 2021, 28 (07): 142-143.

[5]宋宇. 水利水电工程建筑地基施工技术研究 [J]. 山西水利, 2020, 36 (02): 34-35.