引言:

在中国,伴随着社会经济的飞速发展,心血管疾病的发病率也在不断地上升。这类疾病的特征是:病程长、病情重、易复发、并发症多、预后差、病死率高,对患者的生存质量产生了很大的影响,而且发病人群的年龄越来越小,给社会和家庭带来了很大的负担。以药物为主的药物疗法是目前临床上最主要的疗法,但大部分患者仍需服用较长时间的药物。但是根据一些调查,一些患者在离开医院之后,对药物的遵从度会显著降低,从而对药物的疗效产生一定的影响。通过对患者进行有效的护理,可以提高患者对病情的认识,提高患者对病情的配合程度。作者通过对心脏疾病患者进行的临床观察,通过对患者进行心理健康教育,通过对患者进行心理健康教育,可以明显地改善患者的药物使用情况,从而达到改善疗效、降低并发症的目的。

一、资料与方法

1.1一般资料

本院选取2022年8月至2023年2月该时间段本院心内科的患者84例,为观察认知行为和行为护理干预的影响,将选取的所有患者分为甲乙两组,男女比例为1:1,甲组使用常规的护理干预,甲组平均年龄在(64.9±5.2)岁;乙组使用认知和行为护理干预,乙组平均年龄在(65.2±5.9)岁,观察不同护理干预的效果及对病人服依从性的影响

1.2方法

1.2.1在认知干预中,第一步是开展健康教育,使用简单、容易掌握的语言,向患者详细地介绍与疾病有关的知识,提升患者对疾病的了解程度,从而更能了解到遵医嘱治疗的意义。对于患者的不良心态,需要采取相应的措施,以减少患者的恐惧、抑郁等负面的情绪,让患者重新建立起自信,从而提高患者的主动、主动的参与精神。在进行心理干预的时候,认真地对患者的言行举止进行观察,与患者进行更多的交流,从而掌握患者的心理状态,从而有针对性地开展相应的心理护理[1]。在进行心理治疗的过程中,护理人员要注重对患者的言语、态度,运用一定的技术手段,对患者进行有效的心理治疗,同时还要对患者进行耐心的引导和说明,避免患者产生抗拒情绪。在进行心理介入的时候,应该根据不同的情况来进行不同的情况进行不同的处理,来提高患者对治疗和护理的态度和积极性。

1.2.2.对患者的行为进行干预,引导患者养成良好的生活习惯及药物使用习惯,有利于提高患者的疗效。在适当的机会进行健康教育,并详尽地了解患者的生活习惯,让他们知道良好的生活习惯对于病情的恢复有帮助。此外,还要根据患者的生活方式,制定出合理的膳食、锻炼计划,帮助患者养成良好的生活习惯。要让患者保持良好的排便方式,防止出现便秘。为患者制定出适合自己的锻炼方法,并告诉患者需要注意的问题。吃药时要让患者意识到遵医用药的重要性和必要性,不随意增减药物。如果患者在服用后有任何的不适或者副作用,要立即通知医务人员。与此同时,医务人员在有效的时间对患者进行追踪和追踪,这样不仅可以让患者感觉到医务人员对患者的关怀,还可以在一定程度上对患者进行及时的提醒和监督,从而提高患者用药的遵从度,从而提升患者的疗效。

1.3观察指标

本次研究针对两组心内科病人服药的依从性在认知和行为护理干预和常规护理干进行汇总及比较。

1.4统计学方法

在这一次的观察和研究中,笔者使用了SPSS25.0作为数据统计分析工具,通过t检验对比两组护理干预前后的差异,并明确两组之间差异的显著性,以从数据层面获得有效的量化解释,以验证认知和行为护理干预的治疗效果。

二、结果

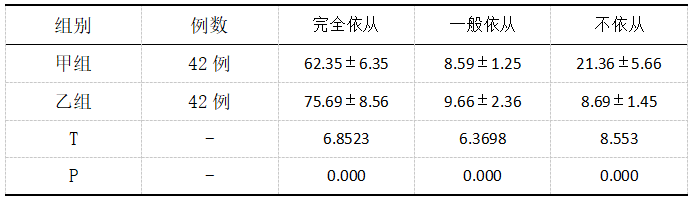

2.1两组患者依从性的评分比较

与甲组患者相比较乙组患者依从性有显著的改善,且P<0.05,见表一。

表一两组患者依从性的评分比较

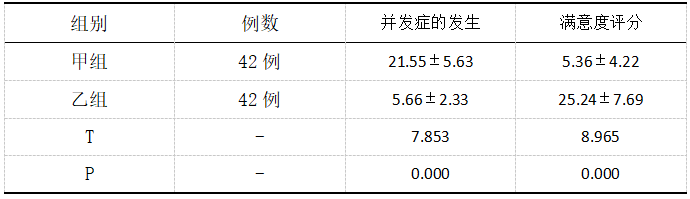

2.2两组患者并发症及满意度评分比较

两组患者护理后,乙组患者并发症相对甲组较少,满意度相对甲组较高,改善程度更高,且P<0.05,见表二。

表二两组患者产生的并发症及满意度评分比较

三、结论

对患者进行有效的护理,不仅可以提高患者的疗效,而且可以提高患者的生存品质。在临床护理工作中,探讨新的治疗方法,是改善临床工作质量的关键。在临床实践中,通过对患者进行个性化的护理,可以有效地改善患者的生活质量,从而提高患者的生活质量[2]。患者对病情的认识水平及患者的合作态度与病情的恢复有着直接的联系,所以根据患者的认识及行为状况,采取适当的护理干预,以达到最大限度的提高患者的疗效。随著人民生活水准的提高,心脏内科患者的患病率也在不断上升,并且呈现出较低的年龄,这不仅给社会发展带来了很大的压力,也给患者的家人带来了很大的压力。心脑血管疾病一般具有较长的病程,没有明确的治疗手段,而且很可能会出现复发,因此必须要长期服用药物才行。所以,患者在出院后是否能够按照医生的要求服用药物,是患者是否能够有效地控制病情,降低并发症发生的一个重要因素。但是,通过对患者的流行病学调查发现,在患者出院后,患者服用药物的依从性很差,很多患者会发生更换药物、停药等情况,这其中最主要的因素就是患者对疾病的认识不足,对遵医嘱服用药物的重要性没有充分地理解,一些患者在症状有所改善之后就停止了药物[3]。除此之外,这还跟患者本身的不良的生活习惯以及负面的情感有关系,患者对自己的康复已经丧失了足够的信心,再加上被病痛所困扰,很容易产生悲观、绝望、焦虑、抑郁等多种负面的心理,进而导致患者无法积极地配合治疗,并且无法持续地进行长期用药。以患者的具体状况为依据,从认知和行为两个角度展开了有针对性的护理干预,让患者可以更好地了解自己的疾病状况,缓解患者的负面情绪,同时在行为上让患者养成一个好的生活方式,提高患者对于严格遵守医嘱吃药的重要性和必要性的意识,让患者可以积极地与患者合作进行治疗,从而改善患者的治疗效果,提升患者的治疗满意度,增加患者在住院后的遵医行为,降低患者的副作用及并发症的发生。

参考文献:

[1] 刘敏, 孙慧, 何丽萍. 个体化认知和行为护理干预对心内科患者服药依从性的影响[J]. 中国医药指南, 2021.

[2] 石丽华, 余凤嫦, 陈红敏,等. 认知和行为护理干预对心内科病人服药依从性的影响研究[J]. 饮食科学:下半月, 2022(6).

[3]张跃娟. 认知和行为护理干预对心内科患者服药依从性的影响[J]. 家庭医药, 2017, 000(005):200-201.