一、引言

随着全球气候变化的日益严峻,碳排放问题已成为全球关注的焦点。武汉城市圈又称武汉“1+8”城市圈,是以中国中部最大城市武汉为中心,黄石、鄂州、孝感、黄冈、咸宁、仙桃、天门、潜江九市构成的城市圈。武汉城市圈在生态方面具有重要地位,是中部地区经济最为活跃的城市群之一。2023年12月29日,武汉城市圈发展协调机制办公室印发《武汉都市圈生态环境共保联治规划(2023-2027年)》,该规划提出打造“绿色低碳都市圈”,进一步凸显出发展绿色低碳循环经济的重要性。近年来,武汉城市圈在“中部崛起”战略的依托下,社会经济取得了较快发展,城市圈仍存在内部社会经济发展较不均衡、不协调,生态环境有待改善等问题。关于碳排放与经济增长脱钩关系的驱动因素分解,Ehrlich& Holdren(1970)提出IPAT模型,指出技术、人口和富裕度等因素共同影响环境状况[1];Dietz & Rose(1994)对IPAT模型加以改进,建立STIRPAT模型,该模型具有较强的弹性和拓展性,适用于碳排放因素分析[2];日本学者Yoichi Kaya(1989)提出的Kaya恒等式,认为人口、人均国内生产总值、单位国内生产总值能耗和单位能耗排放量四个因素影响碳排放量[3];Ang(2005)提出碳排放驱动因素的对数平均迪氏指数(LMDI)分解法[4]。马晓君等(2019)研究表明产出碳强度效应与技术进步碳强度效应是工业碳排放实现强脱钩的决定性因素[5];郭艺等(2023)综合运用IPCC清单编制法、网络法和LMDI法,探究地区电力生产和消费碳排放量变化的不同影响因素[6]。作为中国经济的重要增长极之一,武汉城市圈的碳排放与经济增长之间的关系及其驱动因素研究,不仅对于理解该地区的可持续发展模式具有重要意义,而且能够为全球碳减排和经济增长的协同推进提供有益参考。

二、数据来源及模型构建

城市层面的能源平衡表,没有统一的测算标准,因此本文借鉴丛建辉等(2014)的做法[7],在IPCC(2006)所提供的方法上,基于城市碳排放来源的特征,将城市碳排放总量拆分为直接碳排放和间接碳排放。本文运用Kaya恒等式测算碳排放各驱动因素的贡献量,将碳排放的影响因素分解为能源结构、能源强度、经济增长和人口规模:

(1)![]()

C表示碳排放量;E表示能源消耗总量;G表示国内生产总值;P表示人口总数。从而得到C/E、E/G和G/P分别为能源结构、能源强度和人均GDP,αi 表示碳排放量与能源消耗总量的比值,即能源结构;βi表示能源消耗总量和地区生产总值的比值,即能源强度;γi表示地区生产总值与年末人口总量的比值,反映经济发展水平;δi表示i地区年末人口总量,反映人口规模。

LMDI模型是驱动因素的经典因子分解模型,在Kaya恒等式的基础上基于面板数据建立LMDI碳排放分解模型:(2) ![]()

为书写简单,进一步令将 ; 碳排放总量的变化分解为以下几种效应:

∆C=Ct-C0=∆CS+∆CT+∆CA+∆CP (3)

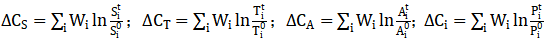

根据LMDI模型,碳排放从基准年到变目标年的变化量∆C可以分解为∆CS、∆CT、∆CA、∆CP,其中 ∆CS表示能源结构效应,∆CT表示能源强度效应,∆CA表示经济增长效应,∆CP 表示人口规模效应。根据式(3)计算出各个因素在总效应中的贡献值,令![]() ,可得到各因素分解贡献值:;

,可得到各因素分解贡献值:; (4)

(4)

数据来源:武汉城市圈地级市数据来源于各地《统计年鉴》和统计公报、《城市建设统计年鉴》、《湖北省统计年鉴》、《能源统计年鉴》。考虑到武汉城市圈属于长江中游城市群一部分,考虑到其辐射作用,因此还加入襄阳、宜昌、荆门、荆州4个地级市作为研究对象。

三、结论分析

从结果来看,2010-2021年间能源结构效应、能源强度效应、人口规模效应分别导致武汉城市圈碳排放年均减少1409.14万吨、168.19万吨和97.21万吨,人口规模效应影响相对较小,能源结构的改善和能源使用效率的提升对碳排放减少起到一定正向作用,应该进一步挖掘能源结构的碳减排潜力,促进能源结构优化,加大低碳技术的研究。而经济增长效应导致碳排放年均增加1897.41万吨,是导致碳排放增加的主要推动力,因此要促进经济绿色协调发展,推动经济结构转型升级,促进武汉城市圈经济与生态协调发展。

参考文献

[1]Ehrlich P R.Holdren J P. Impact of population growth[J].Science,197l,171:1212-1217.

[2]Dietz T,ROSAE A.Rethinking the environmental impacts of population affluence and technology [J].Human Ecology Review,1994:277—300.

[3]Kaya Y. Impact of carbon dioxide emission on GNP growth: interpretation of proposed scenarios[R].Paris: Presentation to the Energy and Industry Subgroup, Response Strategies Working Group,IPCC,1989:1-25.

[4]Ang B W. The LMDI approach to decomposition analysis: A practical guide[J]Energy Policy,2005,33(7):867-871.

[5]马晓君,陈瑞敏,董碧滢,牛雪琪.中国工业碳排放的因素分解与脱钩效应[J].中国环境科学,2019,39(08):3549-3557.

[6]郭艺,张鹏飞,葛力铭, 长江经济带电力碳排放时空变化及影响因素——基于区域和产业视角[J].中国环境科学,2023,43(3):1438-1448.

[7]丛建辉,刘学敏,赵雪如.城市碳排放核算的边界界定及其测度方法[J].中国人口·资源与环境,2014,24(04).

作者简介:肖佳(1998—),女,汉族,湖南浏阳人,学历:硕士,研究方向:低碳经济,单位:长沙理工大学经济与管理学院。