1 引言

随着世界各国科技领域的竞争日益激烈,各种新概念飞行器相继投入研究,跨介质特种飞行器即是其中之一。

本文以跨介质特种飞行器研制为背景,开展跨介质变体机翼初步研究。该飞行器可在水和空气两种介质中飞行/航行,并可任意切换。

2 跨介质飞行器应用场景

跨介质特种飞行器可由陆地、水面、水下起飞,在空中飞行,在陆地或水面降落,在水下航行,其优点在于可根据使用者的意图自由选择在空中或水下飞行/航行;利用空气的低阻力完成加速后再次入水,可快速提高水下航行速度。

3 变体机翼现状

早期最为实用的变体机翼当数变后掠翼,典型代表为美国F-14、B-1,苏联米格23、图-160等战斗机/轰炸机,通过转轴改变后掠角从而在低速和超音速下均能获得优秀的气动性能,见图1。

图1 B-1B轰炸机

另一种变体机翼如苏33舰载机的折叠翼,通过折叠以节省航母上的占用空间,见图2。

图2 苏33舰载机

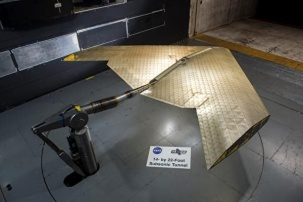

美国NASA与MIT合作开发一种可藉由变形来控制飞行的新型机翼,该机翼可通过全变形或部分变形而使每个飞行阶段如起飞、巡航、降落等均能获得最佳气动性能,见图3。

图3 NASA和MIT正在研制的变体机翼

4 跨介质机翼设计要求

跨介质机翼的设计主要面临以下三方面难题:

a) 高速入水对机翼的冲击载荷。水的密度是空气的800多倍,即使是入水前有意的降低飞行速度,巨大的冲击仍可能导致机翼折断。因此,跨介质机翼设计应满足的首要条件是抗大载荷冲击。

b) 水下高速航行的阻力。跨介质机翼应具备低阻力特性。

c) 水密要求。

5 跨介质变体机翼结构方案

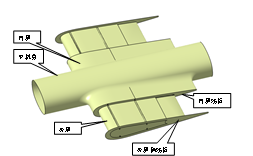

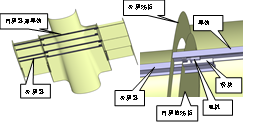

根据跨介质机翼设计要求,本文提出一种伸缩式变体机翼方案:由内翼、外翼等组成,见图4。内翼采用双翼梁壁板式结构(可采用平直翼型或后掠翼型),与中机身融合为一体,双梁平行布置,兼顾导轨功能;内翼壁板式结构使其中空而无腹板等内部结构,可容纳缩回的外翼;厚实的壁板使其能抵抗入水时的冲击,较小的翼展使其不至于过分增加重量。外翼采用常规双梁结构,两梁与内翼等宽,其根部固定有滑块,通过电机带动丝杆使其能沿导轨伸缩。内翼端板内外两侧设有密封圈,当外翼伸出至最大位置时,外翼根端板挤压内翼端板内侧的密封圈而起到水密作用;当外翼缩回至最小位置时,外翼梢端板挤压内翼端板外侧密封圈而起到水密作用,见图5。当跨介质特种飞行器从水中跃出时,外翼在电机的带动下迅速伸出以增大机翼面积从而适应空气中的飞行;当跨介质特种飞行器准备入水时,外翼在电机的带动下迅速缩回,避免外翼受到直接冲击的同时也减小了内翼所受弯矩,同时减小水下航行的阻力。

图4 伸缩式变体机翼示意图

图5 伸缩式变体机翼内部示意图

6 跨介质变体机翼结构分析

跨介质变体机翼主要承受3类载荷工况:

a) 空气介质中使用。此时机翼受载与常规机翼相同,主要承受升力和各类过载引起的弯矩Mx,外翼所受载荷通过翼梁传递给内翼翼梁;内翼承受自身载荷及外翼载荷后分两路传递,一路通过壁板传至中机身并在中机身上平衡;另一路在翼梁上以上下力偶的形式传至翼梁左右中面并达到平衡。

b) 由空气介质进入水介质。入水过程中,外翼缩入机体内,不再承受流体载荷,存在一定惯性载荷,此处略去不计。内翼主要承受来自前缘水面冲击载荷,此时翼面上尚未形成稳定的液体流场,冲击载荷将十分巨大,因此,方案中将内翼设计成小展弦比厚壁板结构是合理可行的。此时的载荷主要有两个,一是前缘冲击力Fx,这个冲击力可能造成前缘凹陷、应力腐蚀、穿透等后果,因此,前缘需包覆一层耐腐蚀的高强度材料如钛合金;另一载荷是Fx引起的弯矩My,分两路传递,一路通过壁板传至中机身并在中机身上平衡;另一路在翼梁上以前后力偶的形式传至翼梁左右中面并达到平衡。

c) 水介质中使用。在水中航行时,翼面已形成稳定的流场,此时机翼所受阻较小,因密闭机体自身存在浮,此时亦不需机翼提供过多升力。

综上,本文跨介质变体机翼结构方案设计思路合理可行。

7 结论

开展跨介质变体机翼初步设计,通过跨介质飞行器应用场景,变体机翼现状,跨介质机翼设计要求,跨介质变体机翼结构方案,跨介质变体机翼结构分析等步骤,完成了跨介质特种飞行器变体机翼概念设计,为该领域设计提出一种方案探讨。

参考文献

[1] 王志瑾,姚卫星. 飞机结构设计[M]. 国防工业出版社,2007.

[2] 王宝忠.飞机设计手册第10册[M]. 北京:航空工业出版社,2000.