1矽卡岩带特征

通过异常查证和检查验证工作,在M9磁异常区圈出矽卡岩带2条。

1、Ⅰ号矽卡岩带:位于M9磁异常中部,位于钾长花岗岩、二长花岗岩和花岗闪长岩与金水口岩群的片麻岩、大理岩接触部位。断续出露长2.5km,宽5-20m,矽卡岩带呈透镜状、带状分布,走向北西西向。地表由TC2、TC3、TC4、TC5、TC6、TC8、TC07(2015)、TC08(2015)、TCO9(2015)九条槽探工程控制,工程间距100-400m,带内蚀变主要为:矽卡岩化、绿泥石化、绿帘石化、硅化等,矿化主要为磁铁矿化、铜矿化。圈出铁矿体2条,铜矿体1条。

2、Ⅱ号矽卡岩带:位于M9磁异常西侧,位于花岗闪长岩与金水口岩群的片麻岩接触带。长0.4km,宽10-50m不等,矽卡岩带呈带状分布,走向北西西向。地表由TC9、TC10、TC05(2015)、TC06(2015)四条槽探工程控制,带内蚀变为:矽卡岩化、绿泥石化、绿帘石化、硅化、少量黄铁矿化等。

普查区覆盖较大,局部地段见零星矽卡岩,需下步工作开展地表检查。

2隐爆角砾岩特征

通过2015年工作M6号磁异常区似斑状二长花岗岩岩体圈出一处隐爆角砾岩,椭圆形北西向展布,长约300m,宽约80m,面积约0.03Km2;经地表槽探及深部钻孔控制,地表由TC01、TC04探槽工程控制,深部由ZK25、ZK26控制,地表出露岩性主要为二长花岗质隐爆角砾岩,四周为似斑状二长花岗岩,深部岩性为二长花岗质隐爆角砾岩、铅锌矿化二长花岗质隐爆角砾岩、少量花岗闪长岩等;

二长花岗质隐爆角砾岩:灰绿色-浅肉红色,角砾状构造,角砾含量约50%-60%,主要为二长花岗岩角砾,二长花岗岩角砾呈浅灰-浅肉红色,角砾粒径2-30mm不等,个别粒径达50-60mm,角砾呈棱角状,个别呈次棱角状,矿物成分为斜长石、钾长石、石英等,角砾具硅化现象,钾长石、斜长石分布不均匀,局部长石高岭土化;胶结物含量约40%-50%,主要矿物为角闪石、斜长石和少量石英,呈深灰-灰绿色,分布于角砾周边;蚀变较弱,高岭土化、绿泥石化、黄铁矿为主,局部黄铁矿呈稀疏浸染状分布于其中。

隐爆角砾岩地表及深部工程中全岩多金属矿化,矿石矿物主要为方铅矿、闪锌矿,以星点状、浸染状和团块状产出,自形较好,粒径0.1—1.0mm,伴生黄铜矿、银矿化,矿物呈星点状、细脉状分布。地表和深部控制圈出铅锌矿体1条,深部圈出盲矿体5条,其中锌矿体4条,铜矿体1条。钻孔中铅锌矿较好地段与地表TC04中所见的铅锌矿体对应,控制矿体斜深60m,显示了地表矿化向深部有明显增加的趋势,矿体在走向有一定的延伸和规模。该隐爆角砾岩筒具有良好的找矿前景。

3矿体特征

3.1M6磁异常区矿体特征

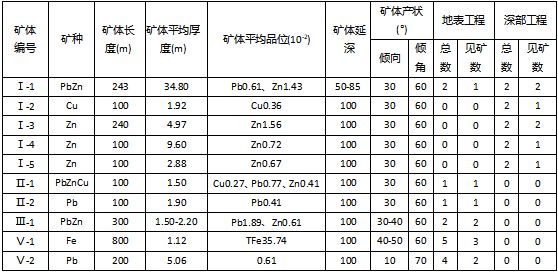

M6磁异常区共圈出多金属矿体8条,隐爆角砾岩经地表和深部钻孔控制,圈定铜铅锌矿体1条(Ⅰ-1号矿体),深部圈出盲矿体5条,其中铜矿体1条(Ⅰ-2号铜矿体),锌矿体3条(Ⅰ-3、4、5号锌矿体),成矿类型为隐爆角砾岩筒型;似斑状二长花岗岩中圈定铜铅锌矿体(Ⅱ-1)1条、铅矿体(Ⅱ-2)1条,成矿类型属热液脉型;另外大理岩中圈定铅锌矿(化)体(Ⅲ-1)1条,属矽卡岩型。

表1普查区矿体特征一览表

3.2M9磁异常区矿体特征

M9磁异常区圈出铁矿体2条,铜矿体1条。分述如下:

1)、Ⅴ-1号铁矿(化)体

Ⅴ-1号铁矿(化)体位于M9磁异常区正负异常处,Ⅰ号矽卡岩带中部,地表由TC2、TC3、TC4、TC5、TC07工程控制,工程间距200-400m。

矿体呈长条状,矿体走向310-320°,倾角60°,含矿岩性为矽卡岩化大理岩、矽卡岩,矿体地表断续出露长800m,矿体厚度1.12m,TFe平均品位35.74×10-2。矿石矿物主要为磁铁矿,磁铁矿呈团块状和稠密浸染状分布。成矿类型属矽卡岩型。

2)、Ⅴ-2号铁矿体

Ⅴ-2号铁矿体位于M9磁异常区正负异常处,Ⅰ号矽卡岩带东,地表由TC6、TC8、TC08、TC09工程控制,工程间距100m。

铁矿体呈长条状,矿体走向280°,倾角70°,含矿岩性为矽卡岩,含矿岩性为矽卡岩,顶板岩性为大理岩,底板岩性为花岗岩,矿体长200m,矿体厚度1.89m,TFe品位26.85×10-2。矿石矿物主要为磁铁矿,磁铁矿呈团块状和稠密浸染状分布。成矿类型属矽卡岩型。矿石矿物主要为磁铁矿,磁铁矿呈团块状和稠密浸染状分布。伴生铜矿化,厚度0.42-0.75m,Cu品位0.3×10-2-0.69×10-2,成矿类型属矽卡岩型。

3.3矿体围岩

隐爆角砾岩型和热液型矿体围岩为中酸性侵入岩,似斑状二长花岗岩为主,矽卡岩型矿体围岩为古元古代金水口群大理岩和似斑状二长花岗岩。

4矿床成因分析

隐爆角砾岩筒是指在地下封闭一半封闭系统中,由岩浆—气液爆破形成的由隐爆角砾岩构成的筒状构造。隐爆角砾岩筒的产出往往位于构造薄弱带—断裂及其附近,断裂交汇处或侵入体接触带。单组断裂及附近产出呈椭圆状角砾岩筒。在空间产出往往成群成带,互相有一定关联和规律。

参考文献:

[1]曹勇华,赖健清,康亚龙,樊俊昌.青海德合龙洼铜(金)矿流体包裹体特征及成矿作用分析[J].地学前缘.2011(05)

[2]李东生,张占玉,苏生顺,郭世珍,张海兰,奎明娟.青海卡尔却卡铜钼矿床地质特征及成因探讨[J].西北地质.2010(04)

[3]池国祥,赖健清.流体包裹体在矿床研究中的作用[J].矿床地质.2009(06)

[4]王松,丰成友,柏红喜,江军华.青海祁漫塔格地区卡尔却卡夕卡岩型铜多金属矿床矿物组合特征及成因[J].矿物学报.2009(S1)