1区域地质

地层属华北地层大区、秦祁昆地层区、祁连-北秦岭地层分区、北祁连地层小区。出露地层有长城系朱龙关群熬油沟组、桦树沟组,青白口系龚岔群,奥陶系阴沟群、南石门子组,泥盆系沙流水组,白垩系下沟组及第四纪松散堆积等。区域上构造活动复杂,岩浆活动频繁,构造活动与岩浆活动关系密切,岩浆岩类型繁多,成因类型复杂,基性、超基性岩与中性侵入岩均有出露。区域上岩浆活动频繁,侵入岩发育,主要发育加里东晚期超基性岩、花岗斑岩。

区域上位于走廊南山地体与托莱山地体结合部位,属祁连加里东褶皱带的组成部分。在区域内形成了多体制、多层次、多期次的构造变形形迹,区域主要褶皱、断裂。

2区域矿产特征与成矿规律

勘查区位于秦祁昆成矿域(Ⅰ级),阿尔金-祁连成矿省(Ⅱ级),北祁连Cu、Pb、Zn、Fe、Cr、Au、Ag-硫铁矿-石棉成矿带(Ⅲ级)。

区域矿产丰富,金属矿产以铁、铜、金为主,其次为铬、铂、钼等,在时间演化上具多旋回、多期次的成矿特征。勘查区内共有铁矿床(点)4处,铬铁矿化点1处。这些床(点)构成镜铁山铁矿东南外围一个重要的铁、铜、金多金属成矿区带。区内重要的铁矿床如镜铁山铁矿、卡瓦铁矿、黄沙泉铁矿、塔里干沟铁矿等,均赋存于长城系桦树沟组中,以层控型沉积变质型铁矿为主。区内臭水沟、小龙孔铬铁矿赋存于加里东晚期超基性岩内,铬铁矿的形成与基性岩体有关。区内W、Mo矿的形成与中酸性岩体的侵入有关,区内典型矿床为小柳沟钨矿。

区域上典型矿床为镜铁山桦树沟铁矿床,矿床成因类型属于沉积变质型。该类型铁矿在本区分布广泛。铁矿体严格受地层层位控制,并有特定的层位,与之对比有较好规模的有塔里干沟铁矿、卡瓦铁矿、沙梁铁矿、沙龙铁矿等。产于桦树沟组灰绿色板岩和灰黑色板岩之间,说明铁矿体的形成有特定的沉积环境,桦树沟组形成于一个半稳定的残留海,在镜铁山地区,其沉积环境是一个物源来源极为丰富的补偿性盆地,这对该类型铁矿的形成最为有利。

2矿区地质

2.1地层

依据地层整体走向的变化、构造格局的划分及铁矿体的集中程度,将卡瓦铁矿区自西向东划分为3个矿段。

1矿段位于古浪峡南西侧,地层整体走向135°,北倾,倾角在45°-85°之间。在西侧受蛇眼沟断层右行剪切作用拖曳,地层走向近南北。受构造影响,局部地层出现倒转。

2矿段位于古浪峡北东侧—卡瓦沟一带,地层整体走向95°,整体在左行剪切的作用下导致地层、矿体沿走向呈“S”型展布。受南西向—北东向的构造挤压作用,局部地层倒转。

3矿段位于蓖麻泉北东—臭水沟一带,地层整体走向80°,在08线以东整体南倾,08线以西整体北倾。

矿区内出露的地层较简单,由老到新分别有长城系朱龙关群熬油沟组(Cha),长城系朱龙关群桦树沟组(Chhsˆ),青白口系龚岔群五个山组(Qnw),泥盆系沙流水组(Ds∧),白垩系下沟组(Kx)及第四系全新统(Qh)冲洪积、残坡积。

2.2岩浆岩

矿区内侵入岩较为发育,主要沿F1、F12侵入长城系桦树沟组,另外在古浪峡一带也有出露。本次工作中,在矿区辉长岩中采集锆石U-Pb测年样品5件,年龄加权平均值为462±19Ma,为加里东晚期侵入岩。岩石类型有蛇纹石化辉橄岩、辉长岩、辉绿岩、闪长玢岩、闪长岩。

2.3构造

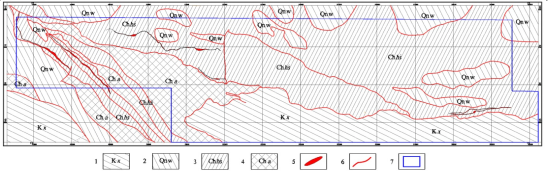

矿区处于柴达木-祁连板块北祁连早古生代褶皱带、走廊南山地体与托莱南山地体的结合部位,矿区内地层经过多期次的构造变形,区内构造形态复杂,褶皱、断层发育、构造样式较为复杂,构造刚要见图1。

图1矿区构造刚要图

图1矿区构造刚要图

1—白垩系;2—青白口系五个山组;3—长城系桦树沟组;4—长城系熬油沟组;5—铁矿体;6-断层;7-工作区范围

F3断层:位于矿区古浪峡一带,断层性质为逆断层,走向116°,倾角75°,西侧被F2截断,具备被推覆体压盖,东侧延伸入古浪峡采矿权范围内。为长城系熬油沟组与长城系桦树沟组1岩段接触界线。该断层为矿区主要的控岩构造,对矿区内铁矿体破坏作用不大。

F4断层:位于古浪峡河沟南侧,整体走向135°,北倾,倾角70°-75°,断层性质为逆断层,西侧隐入青白口系白云岩中,东侧延伸入古浪峡采矿权范围。为长城系桦树沟组与熬油沟组接触界线。对矿体无影响。

F5断层:位于F4断层南西侧,走向130°,倾角85°,断层性质为逆断层,西侧被白云岩覆盖,东侧延伸入古浪峡采矿权范围,通过深部钻孔验证,该断裂薄弱位置有超基性岩侵入,对矿体未产生影响。

F7断层:正断层,位于古浪峡西南Fe36与Fe38矿体中间,产状135°∠80°,为白云岩滑覆断层,该断层对Fe38矿体深部产状造成影响,致使其在深部扭转为南倾。

F8断层:位于古浪峡西南,逆断层,为1矿段南侧五个山组与长城系桦树沟组分界线,产状42°∠80°,东侧为熬油沟组逆冲至桦树沟组之上。该断层对矿体无影响,为矿区控制地层走向的主要断层。

F14断层:位于南过陇北东方向,长度近4km,走向呈NW-SE向,对区内的含矿层位有一定的破坏作用。超基性岩沿断裂通道侵入桦树沟。

2.4矿体围岩和夹石

桦树沟组内铁矿体顶底板围岩多变,总体来说,顶底板围岩均为粉砂质板岩,顶板为浅色岩系,为氧化环境,底板为黑色岩系,为还原环境,底板近矿围岩中见一层灰黑色灰岩,为标志层。

小矿体内基本无夹石,厚大矿体内大于2m的夹石在估算资源量时已剔除。岩石类型主要为铁矿化的硅板岩,品位未达到20%,大部分夹石品位在10%-20%之间。

3矿床成因及找矿标志

3.1控矿因素

卡瓦一带铁矿含矿带处于长城系桦树沟组地层中,矿体主要含矿岩性为条带状硅质板岩、铁白云岩及条带状碧玉岩。矿体大部分呈层状、条带状分布。矿体顶板主要为浅色粉砂质板岩、硅质岩等,底板为一套深灰色板岩,顶底板围岩界线清楚,矿体与顶底板接触关系多为整合接触。矿体受地层控制明显。

3.2找矿标志

3.2.1地层特征

矿区内矿体主要赋存于长城系桦树沟组1岩段中,铁矿体主要赋存于该岩段中的粉砂质板岩中,矿体顶、底板围岩多为粉砂质板岩及硅质灰岩,受地层控制明显。矿区与光滑岭铁矿点、沙梁铁矿及小龙孔铁矿等矿床综合分析对比,矿体多处于长城系桦树沟组地层中以粉砂质板岩为主的碎屑岩层位。因此,长城系桦树沟组地层中以碎屑岩为主的层位是找矿的目标层位。其中杂色多变的粉砂质板岩及灰黑色薄层灰岩的出现是含矿重点岩性。

地表出露的矿体,经氧化作用,多形成红褐色条带,是区内最明显的找矿标志。矿区内菱铁矿矿石,氧化后,在矿石的表层形成褐红色的晕圈,也是矿区内寻找菱铁矿的标志之一。另外,航磁、地磁异常及其他方法异常亦是寻找该类矿床的主要标志。

3.2..2磁法特征

矿区经过3年普查工作,磁法测量对矿区指导找矿起到较为重要的作用,结合磁测成果、地表成果、钻探成果,对磁异常与矿体的关系取得如下认识:

矿体的埋深与磁异常的强度呈反比关系。矿体深部厚度与磁异常的宽度呈正比。

矿体的倾向与磁异常的缓降端基本一致(前提异常大致要为对称型,一侧负异常不超过800nt),呈正比例关系,磁异常越缓慢减弱,矿体倾角也缓,且有一定的埋深。

异常在走向上的连续性与矿体在走向上的连续性及埋深呈正比例关系。