1引言

激光出现后得到了广泛的应用,激光测距技术是激光应用领域中最早和最成熟的技术之一,因其具有非接触、测量精度高、作用距离远的特点,广泛应用于军事、航天、机器视觉和测绘等领域。激光测距仪由于其方向性好、测距精度高、测程远、抗干扰能力强等优点,已经成为现代距离探测的重要技术。

2 激光测距原理

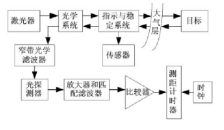

图1 激光测距原理示意图

图1 激光测距原理示意图

激光测距的基本原理为:由测距机向被测目标发射一束激光脉冲,经光学系统扩束准直,穿过大气射向目标。在激光脉冲出射时,启动计时器计时,激光射向目标后经过漫反射,一小部分激光被反射回测距机接收窗口接收,在接收到激光回波信号时终止计时,通过计算激光脉冲在发射点与目标之间传输的时间可以得到目标的距离。

3 激光测距仪影响因素分析

3.1 激光测距仪自身参数特性影响

3.1.1 激光测距仪发射功率

选用不同的激光测距仪进行比对,随着激光测距仪最大发射功率的提升,激光测距能力也得到了提高。对于低能见度情况下,最大测程的差别体现的不明显,但是在能见度越大的情况下,最大测程的差别体现较大。能见度在25~30km时,不同发射功率都有能见度相对测程的一个拐点,变化趋势在拐点后,慢慢降低并逐渐趋于平缓。

3.1.2 激光测距仪最小接收功率

随着激光测距仪最小接收功率的降低,激光测距能力也得到提高。对于低能见度情况下,最大测程的差别体现的不明显,但是在能见度越大的情况下,最大测程的差别体现较大。

3.1.3 发射和接收光学效率

选用不同发射光学效率的激光测距仪进行比对,在相同能见度条件下,低发射光学效率下的激光测距仪的测程能力大幅下降,高光学发射效率下的测距仪的测程能力的提升不够明显。随着能见度的增加,高发射光学效率的提升要比低光学发射效率的提升空间大,接收光学效率与其规律相同。

3.1.4 接收机光学系统有效孔径

选用不同的接收机光学系统进行比对,在相同能见度条件下,随着接收系统有效孔径的提高,激光测距能力也随之提高,但测距能力的提高程度随着孔径的提高而减弱。在能见度较高的情况下,有效孔径的提高对激光测距能力的影响较大,在低能见度情况下,有效接收孔径越大其激光测距仪最大测程越明显。因此有效提升接收系统孔径,对低能见度下激光测距仪最大测程具有较大意义。

3.2 目标特性参数

随着目标反射面积增大,在相同能见度条件下,激光测距能力也得到了提高。对于低能见度情况下,最大测程的差别体现的较明显,但是在能见度越大的情况下,最大测程的差别体现较小。能见度在25~30km时,不同目标反射面积都有能见度相对测程的一个拐点,变化趋势在拐点后,慢慢降低并逐渐趋于平缓。

3.3 大气参数

3.3.1 大气分子的影响

大气分子对激光的衰减都非常弱,透射率均可达到98%以上,激光均大气窗口处,吸收极弱,且波长与大气分子的尺度相差较大,散射作用也相当有限。因而,大气分子激光的衰减可忽略不计。

3.3.2 气溶胶的影响

气溶胶是在大气中一些悬浮的、稳定的分子团、液态或者固态的微粒,其直径在10-3~10-2μm之间,例如尘埃、灰尘、花粉、微生物以及云雾、冰晶和雨雪等粒子。气溶胶激光造成的衰减较为严重,是造成衰减的主要因素。随着能见度的降低以及传播距离的增加,激光的大气透射率都大幅度降低。并且不同种类的气溶胶所造成的衰减程度差别也非常明显,衰减能力依次减弱为海洋、城市、乡村、沙漠。

3.3.3 雾的影响

无论是平流雾还是辐射雾,对激光都会造成严重的衰减。在能见度为0.8km的条件下,传输距离超过0.5km时透射率已不足10%。因此,在雾天使用激光测距机会对测程造成严重影响。

3.3.4 大气透过率

通过经验公式法确定大气衰减系数,即用不同能见度,求出大气透过率。随着能见度的增加即大气透过率增大,同一激光测距仪的最大测程逐渐趋于平缓状态,能见度在小于20km时对最大测程的影响较大。

4 小结

分析以上各影响因素,在相同能见度条件下:激光测距仪的发射功率、最小接收功率、发射和接收光学效率、接收机光学孔径、光学发射效率与激光测距仪测程成正比,但是这些参数的改变对测距仪的提升效果并不相同,其中某些参数的提升会受制于零部件生产制造的难度高,成本增加,因此在实际使用中可以通过优化计算,寻找相对更经济的方法最终实现测距仪测距能力的提升。目标的有效反射面积的提高对激光测距仪测程的提升不明显,随着能见度的增加,激光测距仪的测程逐渐趋于平缓,逐渐呈现出一种饱和状态,在一定能见度条件下,对测程的影响较大。在大气传输特性方面,大气分子对激光传输的影响可忽略,激光传输能力的影响主要在气溶胶中,在低湿度的条件下更为明显,雾对激光的衰减程度都非常强。在脉冲激光测距机最大测程方面,不同天气条件对脉冲激光测距机的最大测程有显著的影响,且在低能见度下影响更加明显。

参考文献:

[1] 王虎,王佳.光电跟踪系统激光测距变束散角应用分析[J].激光与红外,2019,49(8):941-944.

[2] 胡伟伟,李永亮,顾小琨等.远程激光测距技术及其进展[J].激光与红外,2019,49(3):273-281.

[3] 康文运,宋小全,韦震.白天空间目标激光测距微弱信号探测方法[J].红外与激光工程,2014,43(9):3026-3029.

[4] 齐琳琳,吉微,姚海军.大气气溶胶对激光制导探测作用距离影响的数值分析[J].指挥控制与仿真,2012,34(6):60-63.

[5] 冯国旭,常保成.高精度激光测距技术研究[J].激光与红外,2007,37(11):1137-1140.

[6] 朱星宇,梁善永.提高激光脉冲测距精度的方法[J].电子世界,2017,15(8):21-22.