人口老龄化趋势下我国脑卒中患者数量持续增多,该疾病以感觉障碍、致残率高、病程长等为主要临床表现,患者极易因脑组织损伤导致偏瘫症状出现。而常规护理干预对于患者肢体功能的改善效果不理想,甚至因患者肢体瘫痪导致日常生活质量受到严重影响[1~2]。而康复训练联合针灸干预治疗的实施,可在促进患者症状改善的同时,避免其生活质量受到并发症的较大影响[3~4]。鉴于此,本研究对我院收治的缺血性脑卒中偏瘫患者102例(2022年3月至2023年3月)予以差异化干预方案,具体研究结果显示如下。

1. 资料方法

1.1基线资料

研究样本以2022年3月至2023年3月为限定区间进行收录,依托于随机数字表法将所有患者区分为对照组(51例)、干预组(51例)。纳入标准:(1)经我院伦理委员会批准;(2)知晓研究内容并签署同意书;(3)患者依从性较高。排除标准:(1)中途退出研究;(2)穴位存在湿疹、瘢痕等疾病;(3)患者合并严重肝肾系统疾病。对照组中男、女各27例、24例,最小、最大年龄各40岁、75岁,年龄均值(52.31±4.23)岁;最短、最长病程各12d、31d,平均病程(18.57±2.23)d。干预组中男、女各26例、25例,最小、最大年龄各38岁、74岁,年龄均值(53.02±3.97)岁;最短、最长病程各11d、33d,平均病程(18.18±2.16)d。不同分组患者资料录入SPSS22.0统计学软件进行处理分析,差异不明显(P>0.05)。

1.2方法

对照组患者接受常规护理服务,依据患者情况予以运动指导、饮食干预、心理护理等。干预组则在实施常规护理服务的基础上,开展针灸联合康复训练干预,具体服务内容涉及:

(1)针灸治疗。以患者内关、三阴交、人中为主穴,配穴则确定为上星、下关、颊车、百会、迎香、地仓、曲池、外关、少泽、手三里、合谷、足三里、阳陵泉、血海、阴陵泉、阳陵泉、环跳、风市、承山等。施针时依据患者情况选定主穴与配穴,借助补虚泻实等手法来提升患者针灸效果。针灸时要求医护人员将留针时间控制在每次30min左右,每日针灸1次,每周针灸5d左右,要求患者连续维持4周[5~6]。

(2)康复训练。结合对患者病情特点分析,以早起同步、功能重建、主动参与为原则在不同阶段实施个体化训练方案。早期阶段可协助患者定期翻身,翻身间隔控制在1次/2h,避免肺部感染、压疮等症状出现影响到患者恢复效果。视情况在患者膝关节、踝关节等部位放置小米枕,并利用“丁字鞋”避免患者足下垂症状出现。为避免患者出现髋关节外展、骨盆后倾等症状,可合理利用软枕来辅助患者。待患者病情处于相对稳定阶段后,依据患者肢体功能症状开展个体化康复训练,具体包括:①肢体关节活动度训练控制。为促进患者肢体功能恢复,关节各方位活动频次控制在3~4次/d,每次训练时间控制在10~20min范围内。若患者情况允许,可以健侧带动患侧锻炼的方式来提升恢复效果,且对肩部、肩关节利用Bobath握手方法进行有效训练。②翻身训练。协助患者朝着健侧、患侧定期进行翻身训练,翻身后务必对肢体进行良好姿位的维持。若患者存在肌张力较差情况,需在翻身训练时对患者关节加强保护,避免患者关节在坐起、翻身训练时出现损伤问题。合理控制患者活动量,并指导患者逐渐掌握自我护理技巧,并鼓励患者在后续训练期间自主进行翻身。③依据患者情况及时开展立位、坐位平衡训练,并协助患者从健侧位置开始进行坐起训练[7~8]。④以循序渐进原则为基准协助患者开展楼梯上下训练,以促进患者患肢功能加快恢复。

1.3观察指标

对不同分组患者临床疗效、康复效果、中医证候、并发症发生率进行观察比照。

(1)临床疗效。以无效、显效、有效为指标对患者治疗效果进行评价。

(2)康复效果。借助Barthel、Fugl-Meyer法对患者日常生活活动能力、运动功能情况进行评价。

(3)中医症候积分。患者症候积分评价以口眼歪斜、乏力、感觉障碍、肢体麻木、头晕头痛为主。

(4)并发症发生率。患者并发症发生情况评价指标包括肺部感染、下肢深静脉血栓、尿路感染、褥疮。

1.4统计学方法

借助SPSS22.0统计学软件对研究资料进行分析处理,以“x̄±s”对康复效果、中医症候积分加以表示,组间数据资料采取“t”检验;以“%”对临床疗效、并发症发生率加以表示,组间数据资料采取“c2”检验;P<0.05代表差异存在统计学价值。

2. 结果

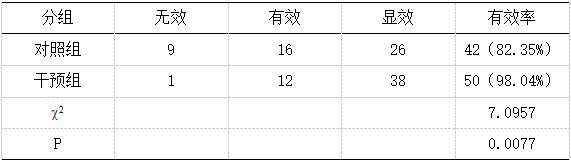

2.1不同分组患者临床疗效比照

如表1所示,基于不同干预手段的实施,干预组患者治疗有效率(98.04%)显著高于对照组(82.35%),差异存在统计学价值(P<0.05)。

表1两组患者治疗有效率比对(%)

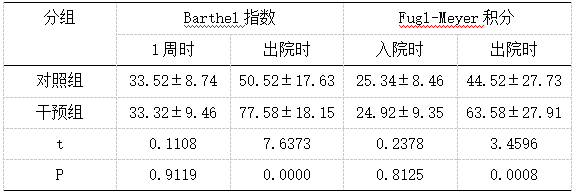

2.2不同分组患者康复效果比照

如表2所示,基于不同干预手段的实施,干预组患者Barthel指数(77.58±18.15)、Fugl-Meyer积分(63.58±27.91)显著优越于对照组(50.52±17.63)、(44.52±27.73),差异存在统计学价值(P<0.05)。

表2两组患者Barthel指数、Fugl-Meyer积分比照(x̄±s)

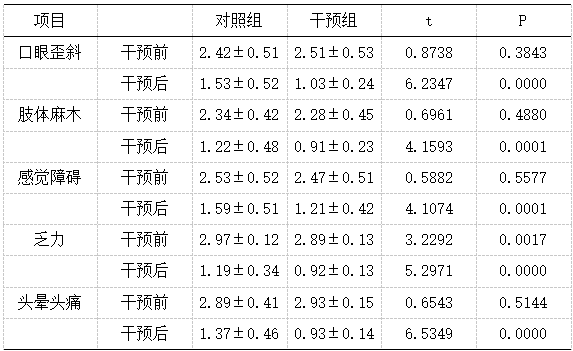

2.3不同分组患者症候积分比照

如表3所示,基于不同干预手段实施,干预组患者口眼歪斜(1.03±0.24)、头晕头痛(0.93±0.14)、感觉障碍(2.47±0.51)、乏力(0.92±0.13)、肢体麻木(0.91±0.23)症候积分显著低于对照组,差异存在统计学价值(P<0.05)。

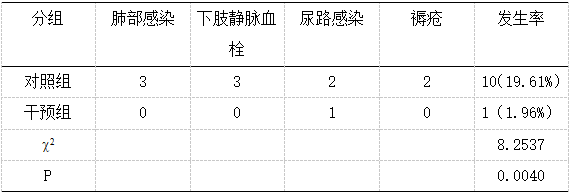

2.4不同分组患者并发症发生率比照

如表4所示,基于不同干预手段实施,研究组患者并发症发生率(1.96%)显著低于对照组(19.61%),差异存在统计学价值(P<0.05)。

表4两组患者并发症发生率比对(%)

3. 讨论

缺血性脑卒中以中老年人为多发群体,以多发病、致死率高等为主要特征,脑卒中后偏瘫患者救治后极易因长期制动、卧床,出现废用性综合征、关节挛缩等症状的概率较大,轻则因治疗费用增多导致负担加重,重则对患者运动能力产生较大影响。对此可借助康复训练联合针灸干预来提升患者预后效果,并减少并发症出现对患者生活质量产生影响。

本研究结果表明,干预组患者头晕头痛(0.93±0.14)、口眼歪斜(1.03±0.24)、乏力(0.92±0.13)、感觉障碍(2.47±0.51)、肢体麻木(0.91±0.23)症候积分显著低于对照组,差异存在统计学价值(P<0.05);干预组患者Barthel指数(77.58±18.15)、Fugl-Meyer积分(63.58±27.91)显著优越于对照组(50.52±17.63)、(44.52±27.73),差异存在统计学价值(P<0.05);干预组患者治疗有效率(98.04%)显著高于对照组(82.35%),差异存在统计学价值(P<0.05);研究组患者并发症发生率(1.96%)显著低于对照组(19.61%),差异存在统计学价值(P<0.05)。患者干预期间针灸方法应用能够促进患者大脑血液循环改善,通过对肌肉肌张力的缓解来提升肢体功能的恢复效果。干预期间对患者中枢神经利用针灸加以刺激,在有效调节气血的同时来改善患者肢体功能[9]。结合对康复训练的联合开展,协助患者有效开展上下肢、翻身、吞咽等训练,促进患者四肢功能恢复时间缩短,并助力患者治疗效果与生活质量的显著提升。

综上所述,对缺血性脑卒中偏瘫患者实施康复训练联合针灸治疗方案,可在显著降低患者并发症发生率与症候积分的同时,改善其肢体运动能力与日常生活能力,具备较高临床应用价值。

参考文献:

[1] 高会文,霍琰梅,王巍,等.早期精准化运动在急性缺血性脑卒中偏瘫患者运动康复中的作用[J].中国实用神经疾病杂志, 2023, 26(8):1007-1011.

[2] 王芳芳,王辉,向凡,等.中医特色早期康复护理在缺血性脑卒中偏瘫患者护理中的应用效果分析[J].保健医学研究与实践, 2023, 20(11):101-105.

[3] 马新强,周国平.针灸联合通络扶正汤在老年缺血性脑卒中偏瘫早期干预中的临床疗效[J].中国合理用药探索, 2019(7):3.

[4] 吕丹.运动锻炼联合早期康复护理在缺血性脑卒中患者中的应用效果[J].实用妇科内分泌电子杂志, 2020, 7(22):89-89.

[5] 高玉韶,刘乐乐,冯燕琼.肢体运动操视频教育在缺血性脑卒中病人早期康复训练中的应用[J].全科护理, 2021, 19(22):4.

[6] 陈波,沈玮辰,宋娜.温阳通督针刺法联合低频脉冲电刺激在缺血性脑卒中后运动功能障碍患者中的应用[J].中国临床医生杂志, 2024, 52(2):233-237.

[7] 武芹,贾晓萍,汪群娟.生物信息反馈红外治疗仪联合康复护理在缺血性脑卒中后偏瘫患者中的应用效果[J].中西医结合护理(中英文), 2021, 7(11):181-183.

[8] 申健,李允,刘汉臣,等.高频重复磁刺激联合康复训练在缺血性脑卒中偏瘫患者的临床应用[J].家庭保健, 2020, 000(005):104.

[9] 范芸,庄任,徐景,et al.全方位密集运动训练联合核心稳定性训练在神经内科老年缺血性脑卒中患者早期康复治疗中的应用效果研究[J].实用心脑肺血管病杂志, 2020, 28(8):6.