引言

自从人类出现以后,为了生存与安全,人类就开始不断地为探求和营建适宜的生存环境而努力。改善人类聚居环境质量,建设健康建筑,是建筑学科及相关领的热门话题。良好的居住室内外环境质量取决于两个基本方面,一是建筑物本身,二是良好的居住室外物理环境。当今,“看得见山、望得见水”、“山水田园城市”、“山水林田湖生命共同体”等生态理念的热议更让研究风水理论旨在了解风水思想在建筑环境中所起的作用和意义以及在未来建筑建设过程中的指导价值。

1风水

1.1风水的产生

风水初始于人类认识自然初期逐步产生,随着人类社会进步,风水作为传承应用了几千年的传统中国文化,其在很大程度上反映了中华民族的处事思想,是集地理学、生态学、景观学、建筑学、心理学、伦理学、美学等于一体,糅合了儒家、道家、佛家等一系列文化精粹,具有很强综合性、系统性的古代建筑规划设计理论,同时风水也包含了强烈的宗教迷信色彩与非科学性,从而在历史上风水长期备受争议。[1]

1.2风水的基本内容

“气”的学说是古风水理论的核心内容,“气”也是中国传统哲学中最重要的范畴之一。风水学有关气的构成中分为生气、死气、阴气、阳气、土气、地气、乘气、聚气、纳气、气脉、气母等,认为不论是生者还是死者,只要得到生气,才能有吉兆,因此,风水的宗旨是理气,即是寻找生气。[2]

生者所居为阳宅,根据气,阳宅需要有生气,家庭才能旺象,因此,需要纳气,一方面吸收地下生气,另一方面从大门召气。于是,就得选好地址和房门朝向。孟子说:“居可移气,养可移体,大哉居室”;《黄帝宅经》云:“地善,苗旺盛;宅居,人兴隆。”因此,风水学很看中住宅地的选择,其中最重要的是与大自然的融洽关系,表现在重视山与水的组合。

1.3风水的核心

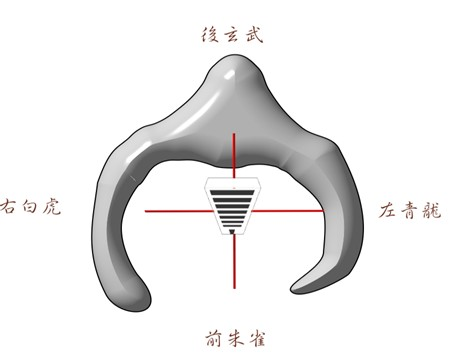

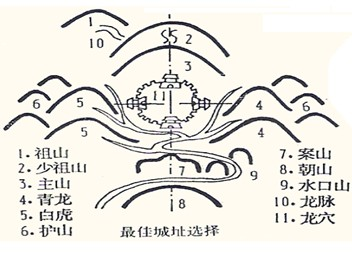

风水是中国古代的一种有关建筑环境的基地选择与规划设计的理论,又称“堪舆学”。“气乘风则散,界水则止。古人聚之使不散,行之使有止,故谓之风水”,“风水”都始终强调了这样一个整体环境模式:“左青龙,右白虎,前朱雀,后玄武”。这一模式的理想状态是“玄武垂头,朱雀翔舞,青龙蜿蜒,白虎驯頫”。(图1)。风水学的核心是探求建筑的选址、择地、方位、布局与天道的自然、人类命运的协调关系的一种学问,其范围包括住宅、宫室、寺庙、村落、城镇诸方面。千百年来,中国的建筑活动无不受其影响,古代的城市、村镇、宅院选址甚至坟墓的选址都受到“风水”理论的影响。(图2)

1.4正确对待风水

风水具有科学和迷信两重性并存的特点。主要反映在三个方面:一是风水对古代建筑的选址和设计经验的总结,具有一定的科学性;二是堪舆术的礼制化,玄学为儒学所同化;三是以神学为基础的谶纬、庇荫等迷信思想的滥觞。风水中的“相宅术”切合建筑使用部分占主导,实质是对古代建房经验的总结,有不少科学成分,值得借鉴。诚然,风水中叶有不少图谶庇荫的封建迷信内容,为了迎合人们对自然崇拜,捏造事实骗取人们的钱财。在新世纪的今天我们要运用批判继承的态度来对待风水,继承发扬光大其科学部分,批判摒弃其糟粕,将风水纳入建筑设计之中,为建筑设计提供一定的指导。

2风水与建筑的关系

2.1风水与基址的选择

中国古代风水学中包含许多选择和利用地形构造理想环境的科学内容,这些理论讲究精神团聚,藏而不散,不冲冒四面之风,有屈曲纾缓的流水。人们在对人与自然关系的长期观察中,逐渐认识到各种类型的地形地貌等对人们生活生产的影响,总结出一套人与自然相适应而协调发展的经验。在实践中,这些经验指导着人们选取良好的地理环境和改善不良的环境来营宅立邑,为人们创造和获得富裕生活奠定了客观物质条件,所以国人素有“风水宝地”和“人杰地灵”之说。

2.2风水与基址环境的关系

除了基址的选择外,风水学还重视住宅周围的环境布局与住宅内的空间构成。认为住宅四周应有“四灵”,即宅左有流水谓“青龙”;右有长道谓“白虎”;前有水池谓“朱雀”;后靠丘陵谓“玄武”,此为最佳宅地。现代科学也证实了风水学所要求的生态环境,关系人类的生存与健康。人类生活在自然界,特别是在生态环境日益恶化的今天,重视住宅“风水”,创造优美宜人的人工生态环境,具有不可忽视的价值和作用。

3风水对现代建筑的影响

古代风水学对现代建筑环境规划设计的影响及其积极意义,主要表现在如下的几个方面:

3.1建筑生态学思想

顺应自然、利用自然、装点自然,是几千年来中国堪舆学家对于人和自然关系的一贯主张。风水学难能可贵之处就在于它不急功近利,不以地形复杂为坏事,而是抓住山水做文章,在住宅建设中,因山水而建筑,用建筑美化山水,借助自然景观来保护山的美,同时也衬托建筑物的美,通过建筑物,将人、地(即自然)高度协和为一体,逐渐形成了人与自然相互依赖,相互协调,相互制约的良性循环的关系。

3.2“绿色”建筑规划设计

“绿色”建筑的研究对象,是由人、建筑、自然环境和社会环境组成的人工生态系统。对于人和建筑环境并重的人工生态系统而言,完善的自然生态系统,不但是这一人工生态系统在动态平衡下存在与发展的物质基础和先决前提,而且,自然生态系统的稳定与平衡,对人类来说更具有心理的审美愉悦的功能作用,构成人类精神需求的风景环境, 从而成为建筑环境所不能缺少的一种“文化资源”。因此,“绿色”建筑规划的设计取向是在仿效自然生态系统而创造人工生态系统的时候,应实现能量流和物质流的平衡,即生态平衡原则。保护和合理开发自然资源,完善生态建筑环境,改善人类居住的环境质量。一方面, 利用技术,通过对自然生态系统要素的监测与分析,从而达到对自然环境的全面深入了解,并利用之影响建筑设计,减少对人工调节的依赖;另一方面,大力发展新技术,满足生态建筑,如地下空间开发、太阳能利用、风能利用、水能利用等。

建筑物理环境设计方面,采用“绿色”的规划设计方法。如:北方四合院平面尺度较大,四周围墙紧闭,对在寒冷的冬季能获取较多的太阳辐射热量,以免院内及室内“阴”气过盛;而南方四合院平面尺度较纵向尺度大,顶部仅留小尺度天井口,以求在炎热的夏季降低辐射热,增大纵向自然对流;天井下部地面设置水池,蓄水花坛等,增强水分蒸发,进行吸热,可免院内“阳”气过盛等等。这些手段把建筑作为自然生态循环链中的一环,通过其自身的自净机能,使其对自然生态环境的破坏作用限定在环境容量范围之内。风水学中的“相宅”、“相地”法,虽然凭借的是经验加悟性,方法繁琐,操作复杂,但可将规划选址这种庞杂的系统工程设计由一人独立完成,反映了中国古代风水学科学思维的整体性和系统性。

4结语

纵观古今中外,无论是建筑家还是规划学者都对“风水”这一古老中国文化产生了浓厚的兴趣,他们的建筑规划意识与设计方法自觉的与其相联系,并且在实践中得到了肯定。作为中国的建筑师、规划师更应该深入研究民族文化中的精髓, 取其精华,舍其糟粕,使民族文化真正的古为今用。

参考文献

[1]夏方舟,杨丹凤,严金明.近十五年来房地产风水研究评述[J].科学.经济.社会.2015.

[2]王琴.谈风水学对建筑环境设计观的影响[M].惠州大学学报.2001(3). [3](晋)郭璞.葬书.地理正宗.上海:上海文明书局,民国15年