1 引言

同一基坑出现不同的挖深,通常采用分坑方式来处理深浅坑之间的不均匀土压力、从而控制基坑开挖的风险。但分坑的围护施工、以及后续的分块开挖都会导致围护整体造价上涨以及施工周期的延长。

本文通过介绍上海某深浅基坑支护设计与同步开挖施工的具体情况,总结相似基坑的设计施工关键技术,以期提供借鉴。

2 背景工程概况

2.1 工程概况

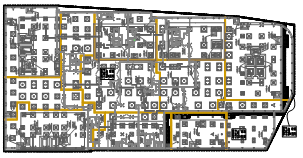

背景工程位于上海闵行,由3幢12~15层办公楼、4幢4层独栋办公楼及1~2层地下室组成。整个基坑呈矩形,基坑总面积约20000m2,总延长约为590m。其中一层地下室基坑面积约2600m2,开挖深度5.45m;二层地下室基坑面积约17400m2,开挖深度9.35m,一、二层交界处高差为3.9m。

2.2 周边环境概况

本工程北侧及南侧临近已建市政道路;东侧目前为空地;西侧紧邻围墙、建构筑物及地下管线,西侧环境保护等级为二级,其余三侧均为三级。

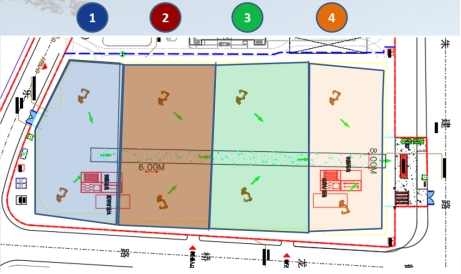

图1 基地平面图

2.3 地质概况

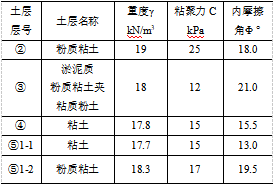

本工程开挖范围主要位于淤泥质粉质粘土层,其物理力学指标一般,土性较差。基地内土层分布如表1所示。

表1 土层物理性质参数

本工程浅层地下水属潜水,设计水位按地表以下0.5m考虑。场地内⑦层承压含水层埋深较深,不会产生突涌。

3 深浅基坑同步开挖设计与施工

3.1 深浅基坑支护设计要点

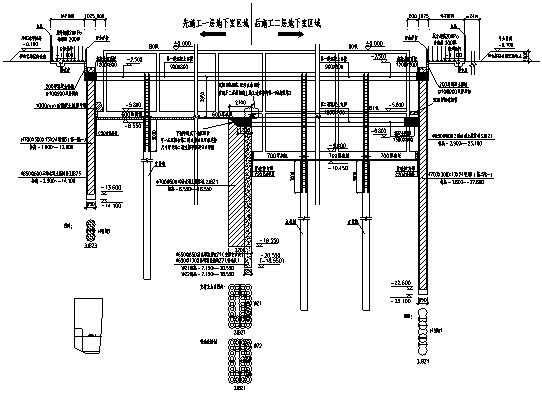

(1)整体支护及深浅坑高差处支护设计

整个基坑呈矩形,其中一层地下室基坑面积约2600m2,开挖深度5.45m;二层地下室基坑面积约17400m2,开挖深度9.35m,一、二层交界处高差为3.9m。深浅基坑考虑同步开挖,支护设计时主要考虑以下原则:

①根据整体基坑面积及挖深,以及二层地库基坑的占比,应采用板式支护+水平支撑的围护型式。由于地下室边线距离四周红线均较近,约3~5m的距离,尤其是西侧,紧邻围墙,距离仅1.5~2.3m,支护施工空间较为紧凑,需要在环境紧凑区域采取适宜的支护体系。

②一、二层深浅基坑交界处高差为3.9m,由于需采取深浅坑同步开挖的工况,同时一、二层地库交界区域距离周边红线较远,有足够重力坝施工空间,且其可沿交界区域布置,形式灵活,故拟在一、二层交界区域采用重力坝内插稀疏钻孔灌注桩作为围护体系。其中重力坝用于开挖阶段挡土,钻孔桩作为第二道水平支撑的竖向支点且用于第二道支撑拆除阶段的换撑抗剪传力。

根据上述原则,本工程基坑支护布置型式如下:

浅基坑区域支护形式:采用SMW桩支护(∅850@600三轴水泥土搅拌桩内插H700×300×13×24型钢,插一跳一布置)+一道水平混凝土支撑;

深基坑区域支护形式:采用SMW桩支护(∅850@600三轴水泥土搅拌桩内插H700×300×13×24型钢,插二跳一布置,临边深坑区域加密)+两道水平支撑;

深浅基坑交界区域支护形式:采用2.2m宽(临二层深坑区域加宽至4.2m)双轴搅拌桩重力坝内插∅650@1300钻孔灌注桩。

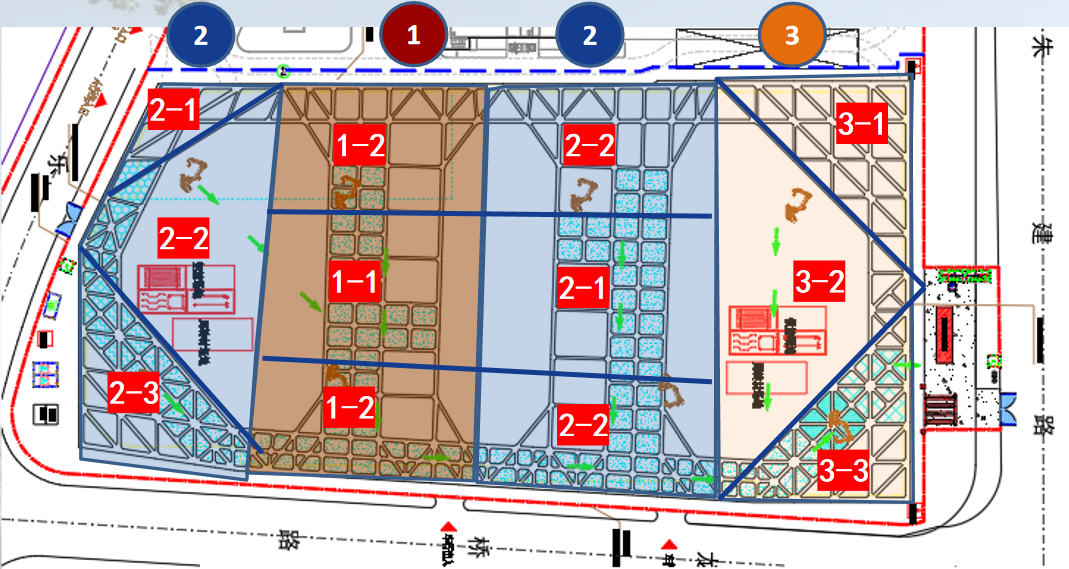

图2 基坑支护平面布置图

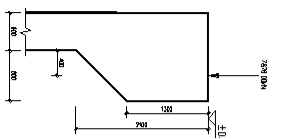

图3 深浅基坑交界处典型支护剖面图

(2)水平支撑及深浅坑高差处支撑设计

本工程基坑形状较为规则,呈长条矩形,其中东西向约100m,南北向约200m。根据挖深竖向布置水平混凝土支撑,其中第一道支撑满布,第二道支撑仅布置在二层地库区域:

①首道支撑栈桥布置

工法桩顶部设置第一道水平混凝土支撑系统,由于场地出入口位于南北两侧围挡的中部,局部利用首道支撑兼作施工栈桥时,需结合出入口位置布设栈桥。东侧边桁架与压顶梁的中心距为9.5m,考虑压顶梁宽度及支撑宽度,基本能达到10m的宽度,基本能达到会车条件。若增设南北向中部双榀对撑,其长度较长,形成速度较慢,难以快速形成支撑体系,对后续的开挖工况不利。因此目前暂不考虑增设南北向中部双榀对撑及栈桥。

图4 首道支撑栈桥平面布置图

②第二道及深浅基坑交界处支撑布置

在地下一层区域底板位置处设置一道水平混凝土支撑,一端作用于地下一层区域结构底板(在底板上设置下翻混凝土压顶梁),另一端作用于二层围护混凝土围檩上。其设计思路主要在于利用一层地库区域的基础底板进行第二道支撑的传力,因此需对第二道支撑与一层地库基础底板的连接节点做单独设计,确保其受力能满足二道支撑传力要求。

图5 第二道支撑平面布置图

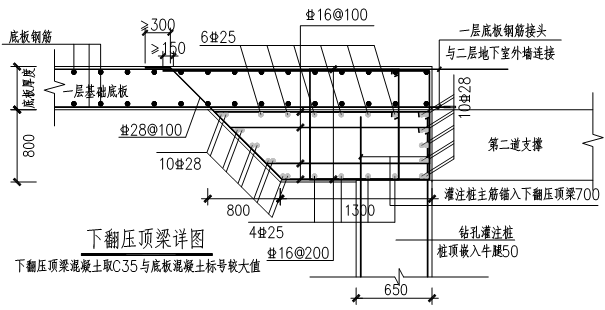

③深浅基坑交界处下翻牛腿压顶梁节点设计

由于一二层区域存在3.9m的高差,导致本工程存在深浅基坑,为同步开挖整体基坑,需利用一层地库的基础底板传力。由于一层地库的基础底板后续需连接二层地库的B1层结构以及一二层交界处的二层地库外墙,因此,第二道支撑需错开一层地库底板,同时考虑第一道支撑的标高,一二道支撑净距需保证3m以上,综上本工程在一层地库底板根据第二道支撑与底板交界处设置下翻牛腿压顶梁,并根据第二道东西向对撑的最大值进行下翻牛腿压顶梁的受力复核,确保传力安全。

图6 下翻牛腿压顶梁节点受力分析图

图7 下翻牛腿压顶梁节点大样图

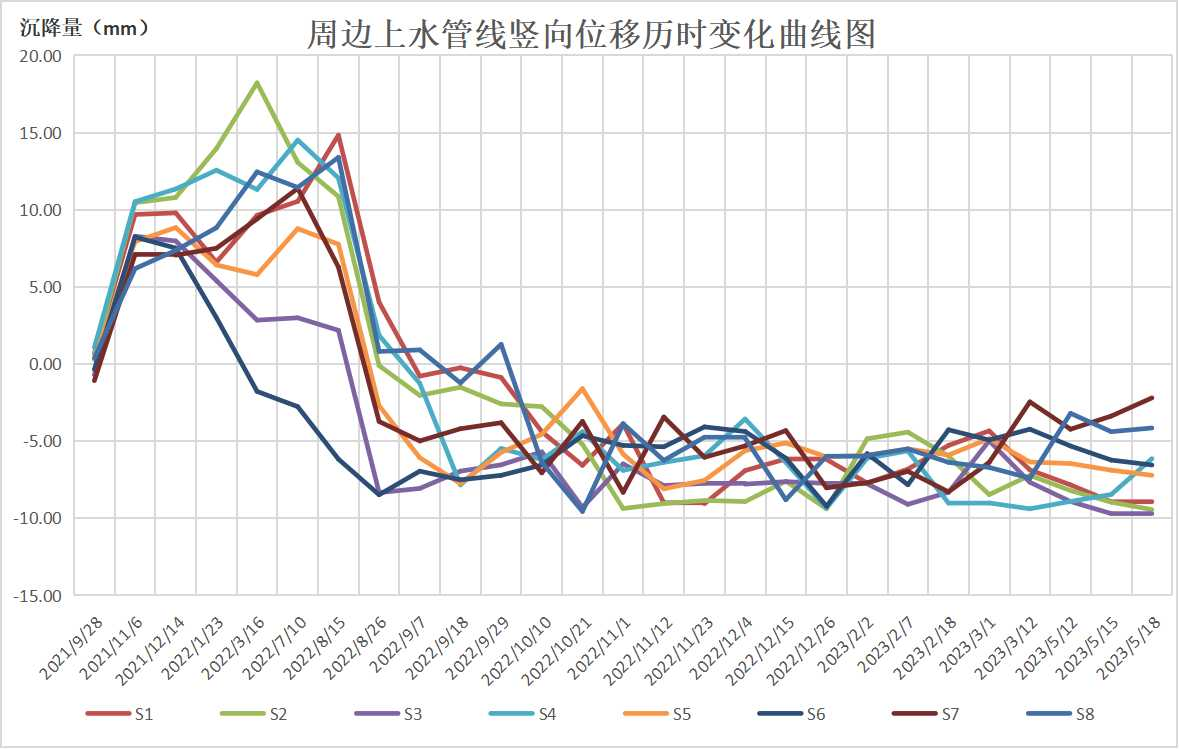

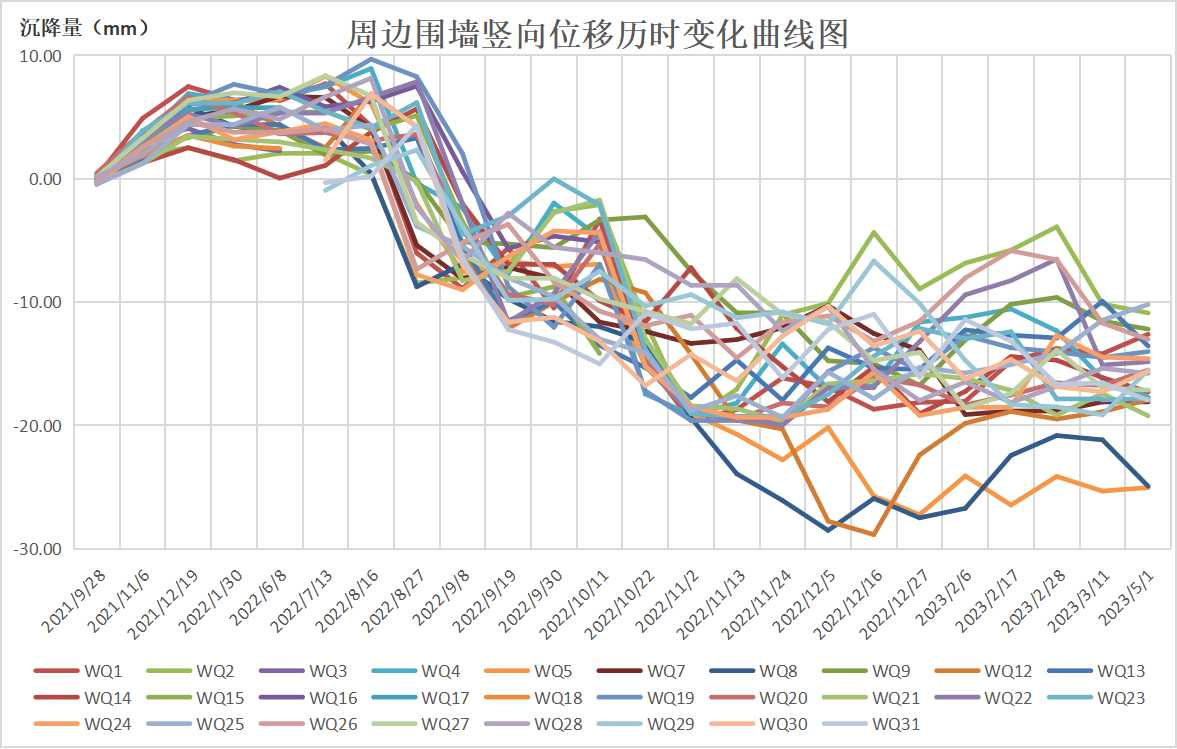

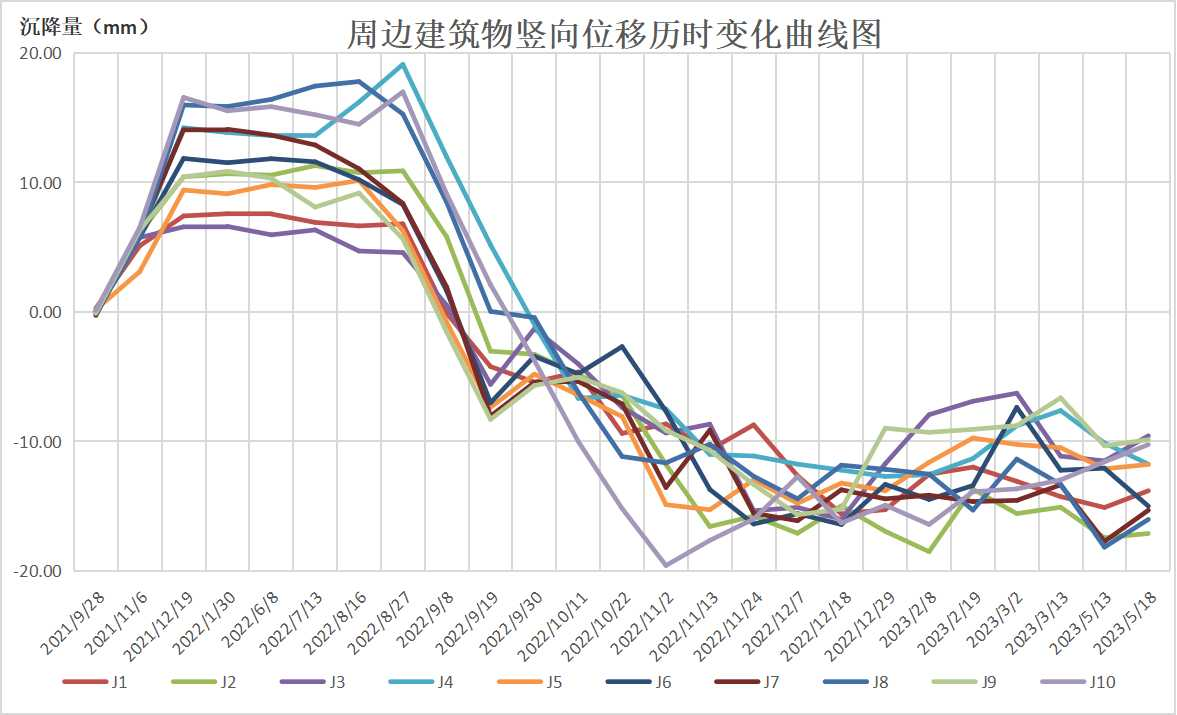

在后续的同步开挖施工阶段,采用该牛腿压顶梁型式传力结构,使用情况良好,可较好地平衡东西两侧的土压力。根据西侧测斜及西侧管线沉降监测进行分析,虽深浅基坑交界处临近西侧围护体,但其整体开挖对外侧(西侧)围护的影响较小,该侧管线整体沉降情况处于可控范围。具体典型西侧支护历时变形及邻近管线整体施工期间内沉降情况详见以下图表:

图8 西侧围护测斜历时变化图

图9 西侧上水管线沉降历时变化图

图10 西侧围墙沉降历时变化图

图11 西侧建筑物沉降历时变化图

3.2 深浅基坑同步开挖施工关键技术

(1)深浅基坑同步开挖工序

施工顺序考虑一层面积占比较低,二层范围面积较大的因素,并结合支护布置型式:施工顺序为同步开挖,先施工首道支撑,开挖普遍一层区域,待一层地下室结构施工完该区域底板及二层地库的第二道水平支撑后后,再开挖二层地库区域。具体同步开挖剖面工序如下:

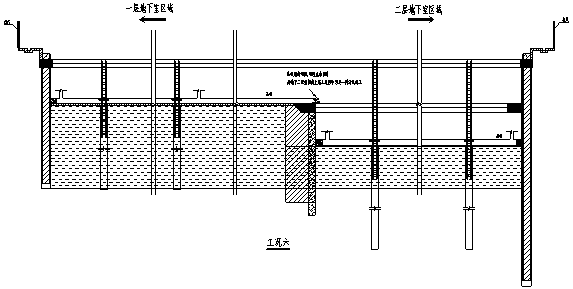

工况一:场地整平,施工道路硬化,施工围护桩、立柱桩和搅拌桩等围护结构;待止水帷幕闭合并达到强度后,施工降水管井进行预降水。

工况二:围护达到设计强度且完成预降水后,场地整体卸土1m,坑内开挖至第一道支撑底标高,进行第一道支撑系统及栈桥施工;待第一道支撑压顶梁达到强度后,施工护坡及混凝土挡墙。

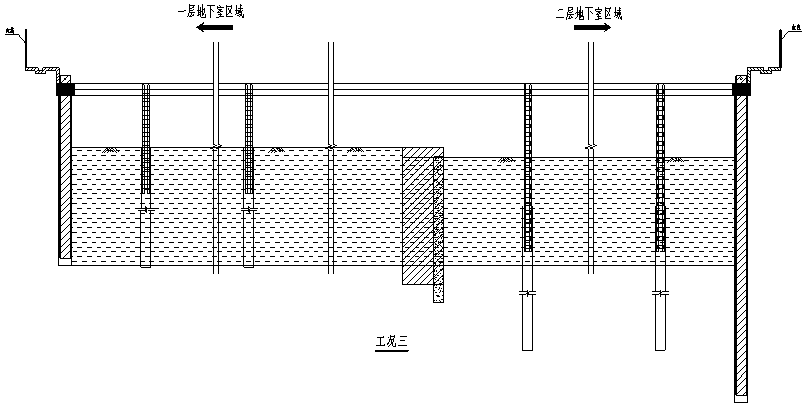

工况三:待第一道支撑系统达到设计强度后,地下一层区域开挖至基底,地下二层区域开挖至第二道支撑底标高。

工况四:地下一层和地下二层交界区域开槽,施工地下一层底板、换撑及下翻牛腿,地下二层区域施工第二道支撑系统。

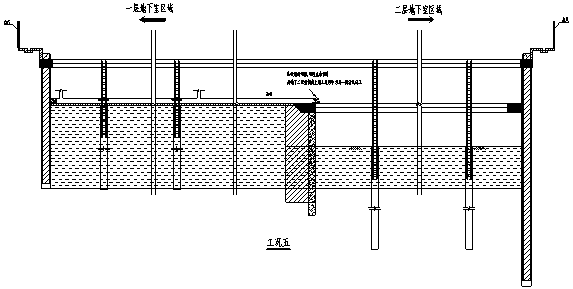

工况五:待地下一层区域底板及换撑、下翻牛腿及第二道支撑达到设计强度后,地下二层区域开挖至基底。

工况六:施工二层区域底板及换撑系统。

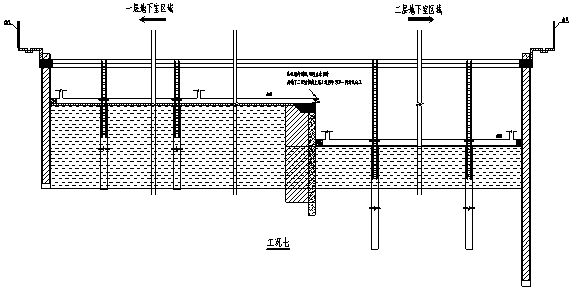

工况七:待二层区域底板及换撑系统达到设计强度后,拆除二层地库区域的第二道混凝土支撑系统。

工况八:二层区域向上施工B1板及换撑系统,并在一二层交界区域遇一层区域底板联通。

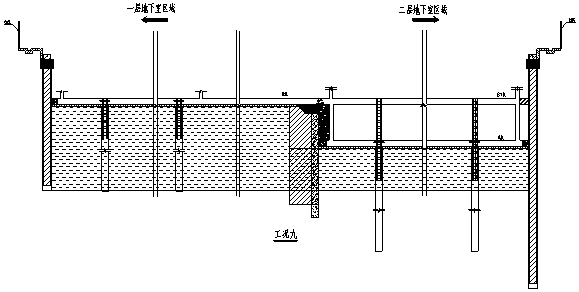

工况九:待二层区域B1板及换撑系统,一层区域底板达到设计强度后,拆除第一道支撑,割除上部格构柱。

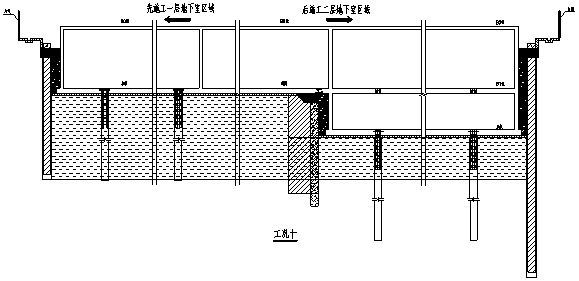

工况十:整体向上施工至B0板,割除剩余格构柱,待地下室结构达到强度后,地下室结构与围护之间采用素土密实回填。

工况十一:拔除SMW工法桩中的H型钢,型钢拔除后的空隙采用注浆回填至自然地坪。

图12 深浅基坑同步开挖工序剖面图(三)~(十)

(2)一二层地库整体开挖

①首层土方整体开挖(施工首道支撑栈桥)

第一层土方开挖分为4个区域施工,平均宽度50m,在场地中间由南向北设置一条8m宽的临时便道用于土方运输道路,开挖顺序为①→②→③→④,如下图所示。

采用4台挖机从两边,由南向北的方向进行首层卸土。退挖施工,卸土至砼围檩支撑顶标高下100mm处,人工破除桩头浮浆,开槽施工第一道压顶梁、支撑及栈桥。

图13 首层土方整体开挖平面图

②第二层土方整体开挖(施工第二道支撑+一层地库基础底板)

第二层土方开挖按照围护支撑及地下一层二层分界线(T轴)分为3区4块土方开挖,土方开挖到支撑完成时间不超过15天。利用施工栈桥做完土方运输交通道路,开挖顺序为对撑①→②→③,如下图所示。

图14 第二层土方整体开挖平面图

第二层土方开挖至地下一层底板底上部200mm处和第二道支撑顶标高处,并施工地下一层底板及开槽施工地下二层第二道围檩支撑,挖土过程中临时边坡不大于1:1.5,第二层土方开挖应采用盆式开挖,迅速形成中间对撑且养护达到设计要求强度后再对称开挖角撑区域;地下一层区域随挖随浇筑垫层,基坑暴露面积不得大于200m2,基坑无垫层暴露时间不得超过24小时。

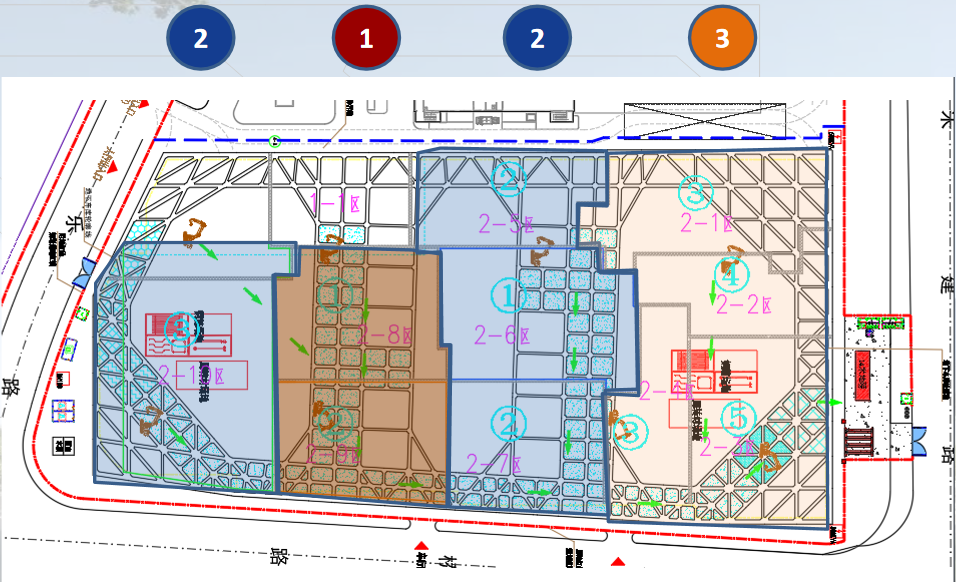

(3)二层地库开挖(施工二层地库基础底板)

第三层土方开挖需待地下一层底板和第二道支撑全部施工完成并养护达到设计强度80%后才可开挖。

第三层土地下二层按后浇带分为3区4块土方开挖,利用施工栈桥做完土方运输交通道路,,第三层土地下二层开挖顺序为对撑①→②→③,小分块顺序为2-8区、2-9区→2-10区、2-6区、2-5、2-7区→2-1区→2-2区→2-3→2-4区。土方开挖至坑底后应及时浇注垫层,围护墙无垫层暴露长度不宜大于20m,基坑暴漏面积不得大于200m2,土方开挖完成到底板浇筑时间不得超过10天。最后一层土方应结合结构底板后浇带的布置分区分块开挖。第三层土方开挖采用双机接力开挖,挖土至垫层上200mm处。

图15 第三层土方开挖平面图

4 结语

(1)本工程属大型深浅基坑,其中深基坑面积达17400m2,开挖深度9.35m;浅基坑面积约2600m2,开挖深度5.45m;深浅坑高差3.9m,采用不分坑整体开挖顺作进行基坑的开挖和施工,避免了深浅基坑分坑施工分隔墙凿除工期较长的问题,也优化了深浅基坑土方开挖、支撑拆除、结构施工衔接的问题,形成水平和竖向的整体开挖施工,为业主节省了工期及造价。

(2)对于一二层区域存在3.9m的高差的情况,为同步开挖整体基坑,需利用一层地库的基础底板传力。同时考虑第二道支撑需错开一层地库底板以及一二道支撑净距需保证3m以上,在一层地库底板根据第二道支撑与底板交界处设置下翻牛腿压顶梁,并根据第二道东西向对撑的最大值进行下翻牛腿压顶梁的受力分析,现场下翻牛腿压顶梁实际施工安全可靠。

(3)对于西侧二级环境保护区域,其地下管线为重点保护对象,在该侧支护施工及开挖对其有一定影响。根据西侧测斜及西侧管线沉降监测进行分析,虽深浅基坑交界处临近西侧围护体,但采用牛腿压顶梁等传力构件,同时配合分块开挖的挖土方式,使其整体开挖对外侧围护的影响较小,该侧管线整体沉降情况处于可控范围。综上,本工程的设计思路与施工方式可推广于相似工程,以节约工程造价及工期。

参考文献:

[1] 宋力,相入兴,尤宽山,杜庆按,潘栋辉,深浅基坑支护设计分析方法探讨[J]. 市政技术, 2019, 5(9): 237-239.

[2] 肖敏, 深浅坑基坑设计及分析[J]. 城市道桥与防洪, 2022, 3(3): 256~259