快速性心律失常,是心血管内科的常见病,多发病,它包括窦性心动过速、室上性心动过速、心房颤动、房性期前收缩、室性期前收缩、心室颤动等。是心血管疾病中很重要的一部分,还可能导致心源性猝死,对患者生命健康造成极大威胁,须得到及时有效治疗[1]。祖国医学中无快速性心律失常的病名,但依据其症状及舌苔脉象将其归属于“心悸”“怔忡”范畴,刘玉洁教授从事中医临床、教学40余年,在治疗心悸怔忡领域有着独特的见解。本研究选用中医传承系统探索研究刘玉洁教授治疗心悸的用药特点。

1 资料和方法

1.1 病例来源 选取的病例均来自于唐山市中医院刘玉洁工作室门诊收治的心悸患者,均由刘玉洁教授研究生记录患者信息、主诉、现病史、既往史、中医诊断、治疗原则、治疗方法、方药、辅助检查等。

1.2.诊断标准

1.2.1中医诊断标准 参照参照中国中医药出版社2007年2月出版的《中医内科学》[2]中心悸病制定。

1.2.2 中医证型诊断标准 参照中国中医药出版社2002年8月出版的《中医诊断学》中相关诊断标准[3]制定。

1.2.3 西医诊断标准主要参照《常见心律失常病因严重程度及疗效参考标准》[4]及葛均波院士主编的《内科学》第十版教材内快速性心律失常的相关内容制定。

1.3 纳入与排除标准

1.3.1 入选标准 ①参照中国中医药出版社2007年2月出版的《中医内科学》心悸病制定。凡符合中医心悸诊断标准,各年龄段患者均可以纳入。②以口服刘玉洁教授的中药汤剂为主要治疗方法。③西医明确快速性心律失常的患者,符合中医心悸病诊断的均可纳入。

1.3.2 排除标准 (1)因急性心肌梗死或者急性心功能不全引起的心悸(2)虽符合中医心悸诊断标准,但只服用中成药或西药而未服用中草药的患者(3)虽有心悸症状,但目前在治疗其他疾病者(4)过敏体质或对多种药物过敏者(5)不能服用中草药治疗者(6)因情志变化引起,有心悸的症状但心电图无明显改变者(7)治疗结果临床未愈者(8)病例内容缺失者。

2.研究方法 利用中国中医科学院中药研究所研发的“中医传承辅助系统”(V2.5)进行创建电子病案、并由专人录入,在录入完毕后进行数据的复核以确保数据的科学严谨。录入病例完毕后应用“中医传承辅助系统”(V2.5)对数据进行分析。总结刘玉洁教授治疗快速性心律失常的用药经验,探索刘玉洁教授治疗快速性心律失常用药特点。

3结果

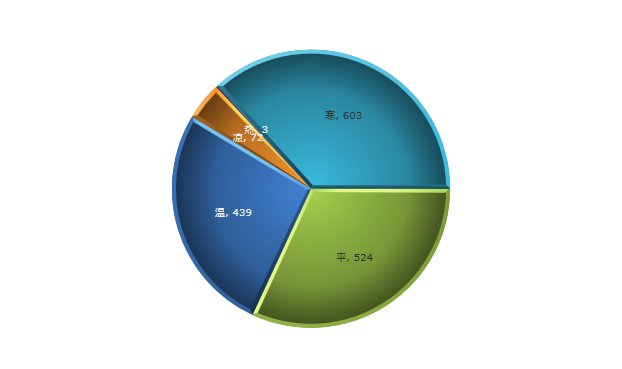

3.1四气药性统计 处方中使用药物性味其中寒性药物频次最达603次,其次是平性药物524次、温性药物439次、凉性药物72次、热性药物较少仅为3次,见图1

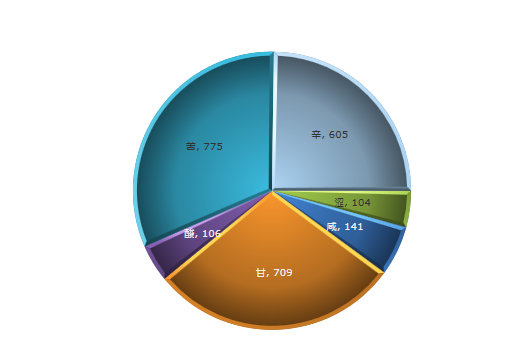

3. 2五味药性统计 所录入处方中,药物苦味频次最多775次,其次是甘味药物709次、辛味药物605次、咸味药物141次、酸味药物106次、涩味药物104次,见图2。

3.3 在所录入的药物归经统计中,药物归肝经出现1380次,归属胆经药物1030次、归属心经药物1300次、归属脾经药物1186次、归属肾经药物1120次。

4.讨论

中医学中无快速性心律失常的记载,但根据其症状将其归属于“心悸”“怔忡”的范围,《黄帝内经》中未对心悸进行确定命名,但有涉及心悸症状的叙述,如“心中澹澹大动”“心下鼓”“烦心躁悸”“惊骇”等。心悸的病名首见于汉代张仲景的《伤寒杂病论》,书中称其为“心动悸”“脉结代”“心下悸”,并提出以炙甘草汤为治疗的常用处方。宋代严用和在《济生方·惊悸怔忡健忘门》记载:“惊者,心卒动而不宁也,悸者,心跳动而怕惊也,怔忡者,心中躁动不安,惕惕然后人将捕之也”,此书提出怔忡病名,并指出怔忡的发病多为本虚。刘玉洁教授深谙心悸的病因病机,因此在遣方用药时尤其关注药物的四气、五味、归经理论的应用。

4.1四气

四气这一名词最早为气候术语,早在先秦时期用于人民表述四时之气,如《素问·四气调神大论篇》中 “四气”即春气、夏气、秋气、冬气,在古哲学“”“天人相应”的影响下人们将寒、热、温、凉、清、燠等描述气候的术语引入医学中,将药剂称为 “刚药” “柔药” “阴药” “阳药”等不同属性,虽无药性寒热之名,但已具备药性寒热之实[5],现存文献《神农本草经》,其序录云“药有酸咸甘苦辛五味,又有寒热温凉四气”,首次出现了中药性能的记载。传统中药四气理论,是指寒、热、温、凉四种不同的药性,又称四性,其反映药物对人体阴阳盛衰、寒热变化的倾向,是说明药物作用的主要依据之一[6] 。刘玉洁教授在治疗快速性心律失常在遣方用药时十分注意药物四气属性的应用,据图1示刘教授处方中多使用寒性、平性和温性的药物,热性的药物应用最少,刘玉洁教授认为心悸发病多与情志刺激、情志活动有关,随著现代社会的进步,生活和工作节奏的加快、人们长期处于紧张的压力下,导致肝之疏泄功能障碍,肝气郁滞、郁而化热,邪热居于少阳,外犯太阳,内扰阳明则会出现心悸、胆怯易惊或者随着现在生活水平的提高,人们偏食肥甘厚味,伤脾碍胃,脾胃失于运化,津液无法输布,导致脾失健运,痰浊内生,过食肥甘、加之情志不畅、抑郁不疏,久郁而化热致使湿热郁结于脾胃,上扰心神,继而出现心悸,故多用寒性药物纠正燥热之性,平性药物药性平和,调和之性突出,与寒性药物为伍,不易出现矫枉过正现象,起到调和辅助的作用,肝为木脏,主升发。肝苦急,必是阳气升发受到压制,影响脾胃运化,故多用温性药物缓肝之急而缓脾。

4.2五味

五味,是指药物有酸、苦、甘、辛、咸五种不同的味道,是中药药性的重要组成部分,是认识、学习、运用及研究中药必须掌握的理论知识[7]。 对五味最早的概括源于《素问·藏气法时论篇第二十二》: “辛散、酸收、甘缓、苦坚、咸耎。”[8]。明代张介宾曾在《景岳全书·传中录(上) ·气味篇(十一)》中云: “辛主散,其行也横,故能解表; 甘主缓,其行也上,故能补中; 苦主泻,其行也下,故可去实; 酸主收,其性也敛,故可治泄; 淡主渗,其性也利,故可分清; 咸主软,其性也沉,故可导滞[9]。刘玉洁教授认为本病发生多由于气机不畅、肝失于疏泄功能,肝气郁滞,气郁而化热而致,因此故多用辛开苦降之法,阴阳并调,补虚泄实,以调畅气机。故刘教授多用辛味、苦味的药物,其中辛能散结化湿、温散升阳;苦能降气、清火泄浊。用辛开苦降之法调畅中焦之气,宣畅三焦气机,泄郁火、化瘀滞,使脏腑气机功能升降正常,则心悸可治也。甘能缓和、能和,故用多用甘味药物既能调和药性,肝气郁滞多影响脾胃运化,多用甘性药物缓肝之急以达到治脾的效果。

4.3归经

药物的归经是指药物对于机体某些部分的选择作用,即某些药对某些脏腑经络有特殊的亲和力,因而对这些脏腑经络部位的病变起着主要或者特殊的治疗作用,药物的归经不同,其治疗作用也不同。我们基于中医传承系统分析刘玉洁教授治疗快速性心律失常用药时发现药物归经频率最高是肝胆经、其次是心经,脾经,刘玉洁教授认为本病的发生与肝、胆、脾、心四脏密切相关,肝主疏泄,调畅气机,肝疏泄功能障碍,气机不畅,气机郁滞而出现心悸,肝气郁滞、郁而化热,邪热居于少阳,外犯太阳,内扰阳明则会出现心悸;脾胃失于运化,津液无法输布,导致脾失健运,痰浊内生,过食肥甘 、加之情志不畅、抑郁不疏,久郁而化热致使湿热郁结于脾胃,上扰心神,而出现心悸;故刘教授多选用肝胆经药物,疏肝理气,调畅气机,脏腑气机条达则痰瘀自除,心悸自然缓解,刘教授认为年老体虚,久病失养,或生活节奏紊乱,作息不规律耗损心血,心血不足,心气失于濡养而导致心悸故治疗选用入心经的药物以濡养心血,益气养心。

5结语

综上所述,基于中医传承系统从中药四气、五味、归经的药性整体方向分析刘玉洁教授治疗快速性心律失常用药特点,对临床上治疗快速性心律失常提供新的思路,对于本病的治疗有重要意义。

[1]韩谨阳,郭雨龙 快速性心律失常的流行病现状及防治策略[J].慢性病学杂志,2018,19(4):402-406.

[2]周仲瑛.中医内科学[M].北京: 中国中医药出版社,2007: 126.

[3]朱文锋.中医诊断学[M].北京: 中国中医药出版社,2002: 126.

[4]常见心律失常病因、严重程度及疗效参考标准(1979 年)[J]. 医学研究通

讯,1979,(12):18-19.

[5]郭永胜,黄书婷,李良松 中药四气理论的起源与形成探析[J].中医杂志,2020,61(16):1405-1409.

[6]钟赣生.中药学[M].北京:中国中医药出版社,2016: 21-22.

[7]姜开运,梁茂信.五位理论研究的现状、问题与对策[J].新中医,2020,52(11):201-204.

[8]王冰.黄帝内经素问[M].北京: 人民卫生出版社,1963: 21-22,33,141 -145,149,510-511,515-516,523,540.

[9]李志庸,主编.张景岳医学全书[M].北京:中国中医药出版社,1999:258 - 259,893.