引言

小儿外感发热在西医上属于呼吸系统疾病,是儿科极为常见的病症[1]。患儿在发生该疾病后常带有发热、鼻塞流涕、咳嗽、痰多等表现,若是不及时治疗有导致惊厥的风险,对患儿的生长发育甚至生命安全都可造成一定影响[2]。西医治疗该疾病常使用抗病毒、抗感染等药物,可快速起到退热效果,但维持时间短,易反复发热,并且抗生素等西药毒副作用明显,可能引起消化系统受损、皮疹等不良反应[3]。中医在该疾病的治疗上历史悠久,不仅疗效显著,并且不会对患儿产生伤害,在临床应用中得到广泛认可。中医认为该疾病由外邪引起,小儿脏腑娇嫩、肌肤疏薄、卫表不固、行气未充,故当气候骤变,冷热失常或看护不周时,易受到外邪侵扰,进而患病,若是未及时控制病情,可导致脑络等受到损伤。耳尖放血是一种针刺疗法,针刺后放血可起到清脑明目、清热泻火的作用[4]。由于耳尖相对其他部位更容易定位和操作,疼痛也相对较轻,故耳尖放血使用较为广泛。虽疗法所起的作用明显,但仍需要配合中医护理干预措施,以更好地加快患儿康复。基于此,本研究以88例外感发热患儿为观察对象,重点探析对其应用耳尖放血联合中医护理干预措施的临床疗效,报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料

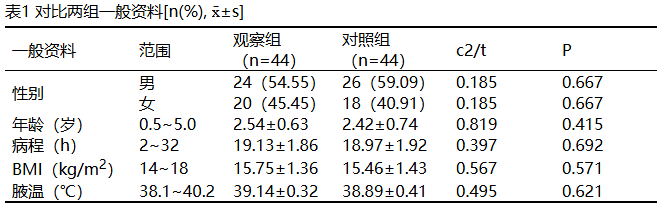

经随机抽签法将88例外感风热患儿均分为两组,44例/组,其中对照组采取常规对症治疗,观察组增加采取耳尖放血联合中医护理干预治疗,研究时间2021年1月至2022年12月。两组资料对比无显著差异(P>0.05),见表1。

纳入标准:(1)经中西医临床诊断确诊为外感发热;(2)家属(或监护人)同意加入研究调查;(3)无精神障碍,沟通顺利;(4)临床资料完整;(5)有时间精力配合调查;(6)年龄在6岁以下。

排除标准:(1)伴有严重先天性疾病、发育异常;(2)对研究中用药、护理措施存在禁忌证、过敏史;(3)支气管肺炎、化脓性扁桃体炎、脑膜炎等疾病引起的发热;(4)伴有心、肺、肝、肾等重要脏腑功能障碍;(5)依从性差。

1.2方法

对照组患儿接受常规对症治疗,呼吸道感染患儿使用小儿氨酚磺那敏颗粒、小儿热速清颗粒等,若是细菌感染则需采取抗感染治疗,可选择予以头孢克洛、头孢克肟等抗生素,若是体温在38.5℃以上则需使用布洛芬混悬液,用药类型、剂量、次数、方式依据患儿实际病情需求确定。同时,对患儿家属予以健康宣教,告知其小儿外感发热的病机、防治方式、照护注意事项、用药指导等。

观察组患儿增加接受耳尖放血联合中医护理干预措施。

(1)耳尖放血疗法,向患儿家属讲解耳尖放血的方法及其作用,与家属一同安抚患儿,以玩偶等物品转移其注意力,同时揉按提捏患儿耳部,直至耳部充血发红,对折耳屏,消毒后使用一次性无菌针快速点刺耳部最高处,从远端对耳廓慢慢、轻轻地挤压,挤出少许的暗红色血液即可,双耳各操作1次,1次/d。如患儿隔日病情允许时可再执行1次,一般1-2次即可达到明显治疗效果。

(2)中医护理措施:①情志护理。患儿在面对医护人员时通常带有恐惧感,加之处于陌生的环境中,难免会出现不良情绪,使其治疗依从性差。依据患儿的表现予以对应情志干预,通常可采取支持疗法、心理暗示法等,稳定患儿情绪,分散其注意力,避免烦躁,获取患儿的信任,以便开展后续护理。②饮食调护。外感发热时饮食调护显得尤为重要,因小儿“脾胃不足”发热时易夹食积,过量进食更伤脾胃,故因限制其进食量,治疗期间饮食上可选择清淡易消化、水分多的温热小米粥或粳米粥,瘦肉汤,少量多次的喂,使其微微汗出,不提倡捂汗,汗出太多会损伤津液,反而加重病情,多吃解毒泻火富含维生素的新鲜蔬菜、果汁等,禁止食用寒凉、肥甘厚味、高糖高蛋白的食物。③生活起居护理。在护理中需要保持室内环境的温馨舒适,光线柔和、温度适宜,注意呼吸道隔离,室内空气应每日通风1-2次,每次30分钟以上,患儿擦拭口鼻分泌物的用品不可随意丢弃,统一收集消毒。④运动保健。高热时应卧床休息,保持体力,注意防寒保暖,避免直接吹风,待体温精神恢复正常后可适当活动户外晒晒太阳,加强体格锻炼,以增强机体抵抗力。⑤健康指导。密切观察患儿的体温及精神情况,警惕发热性惊厥的发生,指导家属预防抽搐及缓解抽搐的简要方法。鼓励患儿少量、多次、按需饮水,多排尿。必要时可给予温水擦浴或泡脚,水温以患儿耐受的温度为宜,每次泡洗15-30分钟,以头部及背部微微出汗即可,汗出应及时擦干,更换柔软清洁的衣物,避风寒。发热伴咳嗽时协助患儿取舒适体位,如坐起或抱起,尽量使患儿情志稳定。⑥给药护理。给小儿喂药时耐心劝导、多予鼓励、不可诉责、打骂,更不可在患儿哭闹时强行灌药,以免误入呼吸道导致窒息。如鼻塞严重时可遵医嘱予生理盐水鼻腔喷入或使用0.5%麻黄素液滴鼻,每天1-2次,每次2-3滴。咽喉部如充血水肿、疼痛不适严重时可予雾化吸入,切勿大声撕喊。⑥并发症护理。脱水:高热时使用退热处理后会大量出汗丧失更多的水分,可根据患儿脱水程度及性质给予适量性质的水分补充,还应注意尿量排出情况。惊厥:小儿体温突然、显著升高时,易发生抽搐惊厥,因此应密切观察病情变化,如患儿的精神状态、面色、呼吸等,惊厥发作时立即将患儿平躺,头偏向一侧,解开衣领,保持呼吸道通畅,切勿强行约束肢体,防止意外损伤,遵医嘱用药。心力衰竭及脑水肿:高热时表现为心率增快、气促、烦躁不安、纳差、呕吐、头痛等,如出现心力衰竭或脑水肿等并发症时应立即根据患儿症状遵医嘱予对症处理。

两组均连续干预3d。

1.3观察指标

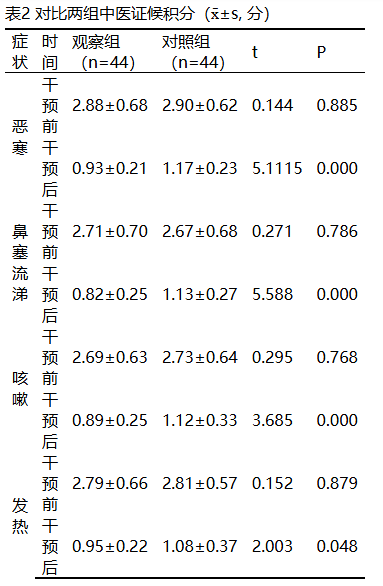

(1)比较两组中医证候积分,参照标准为《中药新药临床研究指导原则》,各症状积分计0~3分,分数与症状严重程度呈反比。

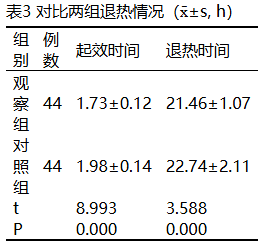

(2)比较两组恢复情况。

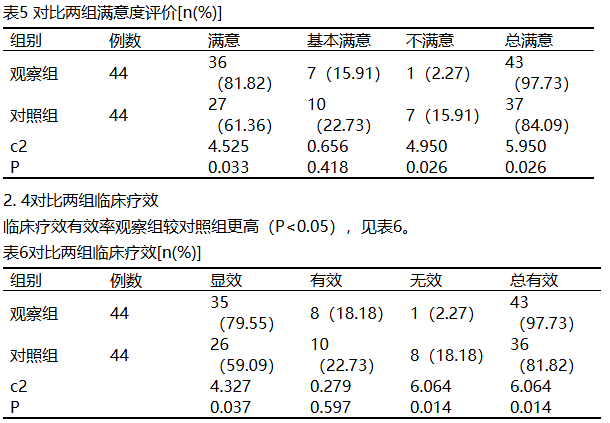

(3)比较两组满意度评价,在患儿出院是指导患儿及家属填写医院自拟满意度问卷表,共20题,总计100分,依据得分分为满意、基本满意、不满意,对应80~100分、60~79分、0~59分。

(4)比较两组临床疗效,参照患儿临床症状改善情况分为显效、有效、无效,对应治愈或基本治愈、症状明显好转但仍需治疗、症状改改善不明显或加重。

1.4统计学方法

应用SPSS21.0软件进行计算,其中计量资料采用(x̄±s)表示,采用t检验,计数资料采用(%)表示,采用c2检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2结果

2.1对比两组中医证候积分

两组干预前中医症候积分无明显差异(P>0.05);干预后,观察组各中医证候积分较对照组更低(P<0.05),见表2。

2.2对比两组退热情况

起效时间、退热时间观察组较对照组更短(P<0.05),见表3。

2. 3对比两组满意度评价

满意度评价观察组较对照组更高(P<0.05),见表5。

3讨论

西医认为小儿外感发热主要为病毒或细菌感染所致,在治疗上多采取抗生素、抗病毒等药物治疗,可获得较好的疗效,但易出现复发的情况,并且药物毒副作用较多,因此其整体疗效不佳[5]。中医认为小儿抗邪能力不足,在面临冷暖变化时调护不当易导致外邪入侵而发热,在治疗时以扶正祛邪、解表退热、祛风散寒为主[6]。本研究中对照组采取常规对症治疗,观察组增加应用耳尖放血联合中医护理干预,对比发现两组干预前中医症候积分、干预后观察组各中医证候积分较对照组更低,起效时间、退热时间较对照组更短,满意度评价、临床疗效有效率皆较对照组更高(P<0.05)。其原因在于,耳尖放血疗法是依据中医“泻热出血”理论而形成,《灵枢.口问》:“耳者,宗脉值所聚也。”人体经络中手足三阳经脉均联系耳部,耳尖穴又名耳涌,位于耳廓向前对折的上部尖端处,独居阳位,外来之邪,多犯阳经阳位。中医认为阳经治热病,放血可泻热。耳尖在经络中为肝经所主,肝在中医理被称为“将军之官”,肝脏功能失常,容易产生肝火症状,此时可使用耳尖放血。耳尖可以主风主表,可以治风也可以治表。小儿外感引发的高热多为实证、阳盛所致,上火症状多表现在咽喉以上的部位,且易热极生风,出现惊厥、神昏、抽搐等症状,外感之病,汗法可解,放血之法可理解为汗法的变故。耳尖独居耳部最高处阳位,在经过揉捏提按后热邪被引至耳尖,此时放血有泻热之效,可扶正祛邪,不再反复发热[6]。因此用耳尖放血可快速退热,针刺一两次即可。放血时应特别注意严格消毒及无菌操作,挤压时不能在局部挤压,要从远端对耳廓慢慢、轻轻地挤压,以防血肿的发生。耳尖放血在治疗中虽效果明显但也需要联合中医护理措施以延缓退热的持续时间,使疾病逐渐好转。效果表明,家属的信任及患儿稳定的情志更易于后续操作的进行,因此情志护理显得尤为重要;治疗期间还应注意饮食调护,多摄入富含营养易消化的食物,少量多次喂养,防止积食,禁食肥腻、辛辣刺激咽喉之物;还要对家属进行健康指导,如保持室内空气流通、注意劳逸结合、急性期应卧床休息,外出时应保暖防止受凉;密切观察体温及神志变化,根据患儿出现的各种临床症状给予相应的护理措施,汗出多时应根据患儿病情适当补充水分,高热时衣被应宽松,捂盖过多、过厚更不易于机体散热,发热时易扰乱心神、引动肝风而发生惊厥抽搐,若出现惊惕不安、两眼凝视或上视、牙关紧闭、两手握固等症状时,应积极配合医生抢救。本次研究中观察组除耳尖放血需针刺,其他中医护理干预措施均为无创护理,操作简单、安全无痛,患儿及家属的接受程度高。

总而言之,在小儿外感发热的治疗中应用耳尖放血联合中医护理干预措施具有显著的临床疗效,可有效改善患儿的临床症状,缩短治疗时间,并且患儿及家属的满意度评价更高,可在临床推广。