1. 引言:

国家形象价值评价主要是特定政治经济国家的特定政治历史与特定政治经济现状、国家主要政治行为与国家政治经济活动在整个党和国际政治经济社会和国内广大军人民众普遍心目中已经逐渐形成的一个良好印象和一种价值评价。不断创新建构良好的现代党和国家政治战略形象,对于不断巩固提升新的党和国家政治战略地位、促进新的党和国家政治经济社会发展、维护新的党和国家安全、增强综合国力和不断提高党内国际社会综合水平竞争力等都具有重大的指导意义。习近平总书记也在中共中央政治局第十二次全共中央领导集体重要讲话专题学习时也首次正式明确提出"注重塑造我国的国家形象"。新中国从站起来、富起来到强起来的这样一个重大历史进程中,也是在不断创新探索逐步建构新和不断完善良好党和国家形象。Forceville (1996)首次从认知语言学理论出发,全面分析了平面广告中的图像隐喻组成、分类及解读策略。在多模态隐喻这个研究领域中,大多数研究主要分析了语类特征:漫画、广告、手势语、连环画、音乐以及电影,和研究内容:多模态隐喻的语类特征、多模态隐喻和转喻的关系等区别性特征( Forceville & Urios-Aparisi, 2009)。

近年来,多模态隐喻分析方法受到更多语言学家关注,研究的语类主要包括:广告(例如:Forceville, 2007;Koller, 2019;Downing, 2011;冯德正,邢春燕,2011;涨辉,展伟伟,2011;蓝纯,蔡颖,2013;Perez-Sobrino,2013;Charles Forceville,2019)、漫画(如: 潘艳艳2011;赵秀凤,2013; Miloš Tasić and Dušan Stamenković, 2015;赵秀凤、冯德正,2017;刘熠,2017;刘熠,刘平,2019;)、纪录片或宣传片(如:潘艳艳,张辉2013;曾广,梁晓波,2017)、杂志封面(刘熠,张文烨,2020)和手势语(江桂英,王容花,2013)等。国家形象自塑研究却未受到语言学家的重视,因此本研究把中国主流媒体2019---2021年中多篇以疫情为主题的报道当作语料进行解构分析,以此探索此类语类中多模态隐喻类型以及其建构意义,进而解释中国主流媒体在对外宣话语中所塑造和传递的中国形象。

2. 多模态隐喻

隐喻作为人类最基本的思维和行为方式,是人类感知世界、思维行动和构建意义的重要机制(Lakoff & Johnson 1980a)。多模态隐喻的定义是将源域和目标域通过不同的模态或主要通过不同的模态来体现的隐喻,这些模态主要包括图像符号、口头符号、书面符号、声音、音乐、手势、接触、气味和味道(Forceville&Urios-Aparisi,2009)。而本文采用的定义是:源域或者目标域由两种以上模态共同参与建构的隐喻(赵秀凤,2011)。

本研究主要关注的是中国主流媒体疫情期间对中国形象的隐喻建构,因此研究对从2019年12月到2021年5月在中国主流媒体(新华网、央视网、人民网)的报道中以“中国、疫情”为关键词检索疫情相关报道。前人研究中的隐喻识别主要基于隐喻识别程序(MIPVU),但鉴于识别准确性无法保证,因此本研究采用软件识别和人工识别的办法一起对疫情报道进行描述和阐释以此分析其构建的中国国家形象。

经过识别和梳理,本研究发现语料中出现频率最高的隐喻是:(1)战争隐喻;(2)考试隐喻;(3)竞赛隐喻。

3. 隐喻类型

3.1战争隐喻

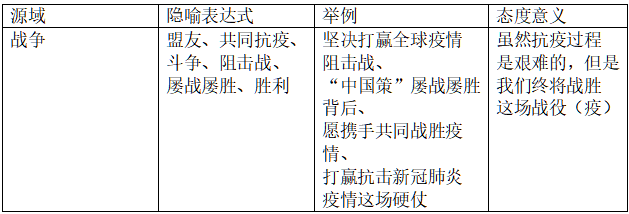

表1 新闻报道中疫情话语的战争隐喻分布、举例及态度意义

战争是客观的物质力量较量,又是主观的精神力量抗争。疫情报道通过 “战争”来表征疫情,将源域“战争”的特点映照到疫情的斗争中。通过使用“疫情是战争”这一隐喻,中国主流媒体把疫情框定为敌人,全球各个国家框定为中国抗疫的盟友,表明战役(疫)就是在盟友的支持,保存自己、消灭疫情。

战争是客观的物质力量较量,又是主观的精神力量抗争。疫情报道通过 “战争”来表征疫情,将源域“战争”的特点映照到疫情的斗争中。通过使用“疫情是战争”这一隐喻,中国主流媒体把疫情框定为敌人,全球各个国家框定为中国抗疫的盟友,表明战役(疫)就是在盟友的支持,保存自己、消灭疫情。

例(1)

例(2)

例(3)

例(1) 呈现的是面对多地散发新冠肺炎疫情,“中国策”屡战屡胜的背后所发生的故事。这个画面通过视觉模态向大众暗示新冠疫情和战争的共同特点,唤起“抗击新冠疫情是一场战争“这一隐喻。面对敌人的时候,医护人员如同军人一样,严阵以待、井然有序地开展抗击工作,为的就是战胜所面临的”新冠敌人“。而放大字体“中国策”则是为了突出中国在抗击新冠疫情中的卓越表现。文字信息更是表明了要想把疫情这个敌人歼灭,就要在疫情蔓延的过程中使用中国抗疫手段去打击新冠疫情,战胜新冠疫情。中国一方面阻止疫情的蔓延,一方面全面开展新冠疫苗接种,使出全身力气防止新冠肺炎疫情“反扑”,打好疫情防控歼灭战。

例(2)(3)呈现的是在对疫情的抗争中,各个国家并不是在单独战斗。全球各国互为盟友,共同打赢新冠疫情这一场战争。通过视觉模态向大众展示了中国政府采取了坚决有力措施对疫情进行科学有效防控。中国疫苗助力全球抗疫。例(3)的听觉模态主要与语言模态相结合(台词是诉诸听觉来被观众接受的),为观众留下更深的印象。总之,语言、听觉和视觉模态相互配合,共同呈现出“抗击新冠疫情是一场战争“这一隐喻。而且在“疫情是战争“这一隐喻框架下,把新冠肺炎疫情当作战争的敌人,可以看出中国的抗击疫情的决心。新冠疫情这个大难当前,各国应当携手合作,共同努力。中方希望和世界各国一道,愿加强抗疫合作,为早日战胜疫情作出积极贡献,一起共同构建和谐美好的人类家园。这也完美地展现了中国勇于担当、负责任的大国形象。

3.2 考试隐喻

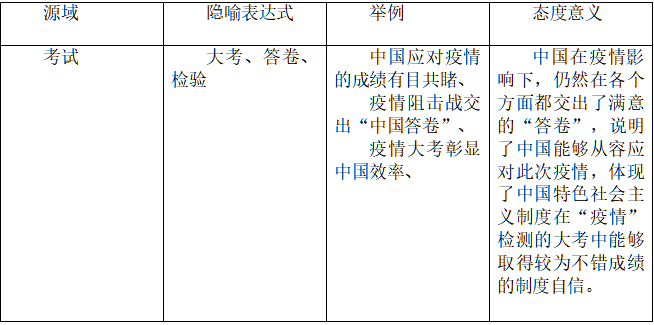

表2 新闻报道中疫情话语的考试隐喻分布、举例及态度意义

报道中将“疫情”当作“考试”,既表明中国能够从容应对新冠疫情的决心,也体现了中国特色社会主义制度的制度自信,因为在“疫情”检测的这次大考中取得了非凡的成绩。

报道中将“疫情”当作“考试”,既表明中国能够从容应对新冠疫情的决心,也体现了中国特色社会主义制度的制度自信,因为在“疫情”检测的这次大考中取得了非凡的成绩。

例(1)(人民网)

例(2)(人民网)

例(2)(人民网)

例(2)视频中有很多角色:护士、工人、学生、舞者……, 从听觉、视觉、语言的多模态协作,表明大家都在仔细作答,展现的是大家在这场特殊的考试中(新冠疫情)都希望自己能够在自己的岗位做到最好,呈现出最好的“答卷”。其背后的隐喻是新冠疫情是一场考试,所有人都在自己的岗位上对这场特殊的考试做出自己最满意的“答卷”。只要我们就交出了满意的答卷,我们就能通过这场考试。那么新冠疫情就不再是我们人类继续发展道路上的一道坎。到今天,疫情防控持续向好,经济开始全面复苏,但对于每一个人来说,这场特殊的考试仍在继续。疫情当前,中国交出了世所罕见、令人敬佩的满意答卷,全方位彰显了国家治理中国答卷的世界形象。出色的领导能力是国家治理的根本和核心,也是汇集凝聚合力的关键。高效的应对能力是国家治理的关键。非凡的动员能力是国家治理能力的重要表现。强大的执行能力体现国家治理效能。疫情大考彰显中国效率,新冠疫情这场大考展现出中国强大高效的组织以及动员能力,疫情大考展现出中国社会的集体奉献精神以及强大的执行力。中国的许多抗疫措施实际上正在成为疫情应对的新标杆。国际社会普遍认为中国采取的坚决有力的防控措施,展现出强大的“领导能力、应对能力、组织动员能力、贯彻执行能力”,生动诠释了什么是“中国力量”。疫情之下,由“中国力量”“中国精神”“中国效率”和“中国担当”所构筑起来的大国形象更显丰厚。

3.3竞赛隐喻

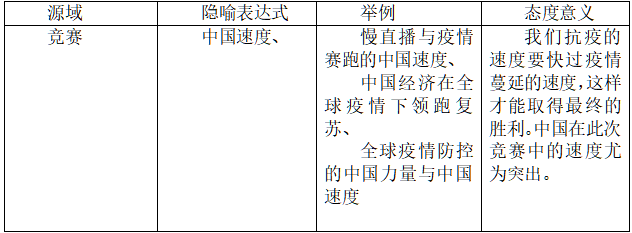

表3 新闻报道中疫情话语的竞赛隐喻分布、举例及态度意义

竞赛隐喻能给人一种强烈的紧张感。在抗疫期间,我们抗疫措施的执行速度一定要比疫情传播的速度要快,才能够取得最后抗疫的胜利。中国疫情控制情况良好,也表明了在这场速度竞赛中,中国速度不一般。其他国家也在模仿“中国策”,用于疫情防控,同时在中国的疫苗捐赠下,世界疫情控制有了较好的趋势。

竞赛隐喻能给人一种强烈的紧张感。在抗疫期间,我们抗疫措施的执行速度一定要比疫情传播的速度要快,才能够取得最后抗疫的胜利。中国疫情控制情况良好,也表明了在这场速度竞赛中,中国速度不一般。其他国家也在模仿“中国策”,用于疫情防控,同时在中国的疫苗捐赠下,世界疫情控制有了较好的趋势。

例(1)

(央视网)

(央视网)

例(2)

如例(1)这则新闻报道用倍速展示了火神山/雷神山医院的建造全过程。镜头直接从视觉模态向观众点出了与疫情赛跑的中国速度,仅仅用了240小时便相继建好了武汉火神山、雷神山医院,为接下来的抗疫工作提供了十分有力的保障,展现了抗击疫情的中国速度之快。听觉模态在隐喻呈现中起着非常重要的作用:贯穿始终的事令人激动的背景音乐,同时营造出牵动人心的紧张氛围感。毕竟抗疫措施的执行速度就是我们打败疫情的关键速度。而语言模态则通过旁白的形式,向观众传递了更加详细的医院建造过程,如:“雷神山医院项目总体建设进度完成55%”、“隔离病房完成50%“……”中国在抗击新冠肺炎疫情的过程中所展现出来的中国速度。中国力量、中国自信和中国智慧,为世界各国建立应对疫情机制提供了参考和借鉴。为此,结合中国抗击新冠肺炎疫情的成功经验,中国愿意与世界各国共同分享其战“疫”经验,愿意为全球疫情防控提供“中国经验”,着一系列的战疫经验对世界战疫来说有着非常重要的现实指导意义和借鉴价值。例(2)(3)也展示了疫情下,中国经济增长速度也是不可阻挡。例(2)的镜头从视觉模态表现出五一小长假,中国人民出行人数众多,促进了中国旅游经济的大幅增长。同时在全球疫情期间的经济竞赛中,中国经济在全球疫情下领跑复苏。在“疫情是一场竞赛“这一隐喻框架下,将新冠肺炎疫情视作一场竞赛,全球各国的抗疫速度决定了我们是否能取得抗疫战争的胜利。中国的各种防疫措施都在和疫情的蔓延速度做斗争。疫情发生之后,“火神山”“雷神山”医院数日内建成并投入使用,全国迅速建立联防联控机制。国际社会对中国抗击疫情期间有力的措施印象深刻,纷纷点赞 “中国效率”。

4.结语

本研究对中国主流媒体(新华网、人民网、央视网)疫情报道的语料中的多模态进行了识别和解读。我们发现,战争隐喻使用频率最高,其次是考试隐喻和竞赛隐喻。在塑造和传播国家形象方面,立足于源域的选择,精心构建新时代中国形象的传播符号,如中国策、中国速度、中国力量……从目标域来看,中国主流媒体对中国国家形象的塑造是多层次、多维度的,主要涉及中外合作抗疫、疫情大考彰显中国效率、执行力和集体奉献精神、中国经济在全球疫情下领跑复苏等。相关疫情报道语料将形象化,更具生动性、易读性的视觉符号与文字符号相结合,在中国外宣中发挥者至关重要的作用。所有的抗疫报道使 “中国力量”“中国精神”“中国效率”和“中国担当”所构筑起来的大国形象更显丰厚。同时也展现出一个众志成城、共克时艰的中国,看到顽强不屈、逆境奋进的中国,看到迅速出击、蹄疾步稳的中国,看到担当有为、守护世界的中国。新闻报道语料将形象化,更具生动性、易读性的视觉符号与文字符号相结合,成为观众了解信息时最易接受的语类,在塑造中国国家形象的过程中起着重要作用。新闻报道应该受到语言学家的重视,语言学家们也应多关注多模态隐喻建构机制后面的社会意义。

参考文献:

[1] Charles Forceville, 2019, Multimodal Metaphor and Metonymy in Advertising. Journal of Pragmatics, Volume 139, Pages 126-128.

[2] Downing, H.L., Mujic, B.K., 2011. Multimodal metonymy and metaphors as complex discourse resources for creativity in ICT advertising discourse. Rev.Cogn.Linguistic. 9(1), 153-178.

[3] Forceville, C., 2007. Multimodal metaphor in ten Dutch TV commercial. Public J. Semiot. 1(1), 15-34.

[4] Forceville, C. & Urios –Aparisi, E. 2009. Multimodal Metaphor [M].Berlin/New York : Mouton de Cruyter.

[5] Lakoff, G. 1993. The contemporary theory of metaphor[C] // Andrew Ortony. Metaphor and Thought. Cambridge: Cambridge University Press: 202-251.

[6] Lakoff, G & M.Johnson. 1980a. Metaphor We Live By [M]. London: The University of Chicago Press.

[7]Koller, V. (2009). Brand images: Mutlimodal metaphor in corporate branding messages. In Ch. Forceville, & E. Urios-Aparisi (Eds.), Multimodal Metaphor (pp. 45-72). Berlin: Mouton de Gruyter. Lakoff.

[8] Miloš Tasić,Dušan Stamenković, 2015. The Interplay of Words and Images in Expressing Multimodal Metaphors in Comics. Procedia - Social and Behavioral Sciences,Volume 212, Pages 117-122.

[9] Perez-Sobrino, P., 2013. Metaphor use in advertising: analysis of the interaction between multimodal metaphor and metonymy in a greenwashing advertisement, In: Gola, E., Ervas, F. (Eds.), Metaphor in Focus: Philosophical Perspectives on Metaphor Use. Cambridge Scholar Publishing, Cambridge, pp. 67-82.

[10] 冯德正,邢春燕. 2011. 空间隐喻与多模态意义建构—以汽车广告为例[J]. 外国语(3):56-61.

[11] 江桂英,王容花. 2013. 英语演讲中言语一手势多模态隐喻的融合研究[J]. 外语研究(5):9-16.

[12] 蓝纯,蔡颖. 2013. 电视广告中多模态隐喻的认知语言学研究—以海飞丝广告为例[J]. 外语研究(5):17-23.

[13] 刘熠. 2017. 教师漫画中的多模态隐喻与教师身份建构[J]. 语言应用 (2):161-173.

[14] 刘熠,刘平. 2019. 新闻漫画中“贫困”多模态隐喻的意义建构[J]. 东北大学学报(社会科学版)(4): 419-427.

[15] 刘熠,张文烨.《北京周报》经济主题封面国家形象的多模态隐喻分析[J].外语研究,2020,37(06):30-35+112.

[16] 潘艳艳. 2011. 政治漫画中的多模态隐喻及身份构建[J]. 外语研究 (1):11一15.

[17] 潘艳艳,张辉. 2013. 多模态语篇的机制研究—以《中国国家形象片·角度篇》为例.外语研究(1):10-20.

[18] 汪徽,辛斌.美国媒体对中国形象的隐喻建构研究——以“美国退出TPP”相关报道为例[J].外语教学,2019,40(03):32-38.

[19] 曾广,梁晓波. 2017. 国家形象的多模态隐喻建构—以中国国家形象片《角度篇》为例[J]. 外语教育研究(2):1-8.

[20] 张辉,展伟伟. 2011. 广告语篇中多模态转喻与隐喻的动态构建[J]. 外语研究(1):16-23.

[21] 赵秀风.2011.概念隐喻研究的新发展—多模态隐喻研究—兼评 Forcevillc & Urios-Apxrisi《多模态隐喻》[J].外语研究(1):1-10.

[22] 赵秀风. 2013. 多模态隐喻建构的整合模型—以政治漫画为例[J]. 外语研究(5):1-8.

[23] 赵秀风,冯德正.2017.多模态隐转喻对中国形象的建构—以《经济学人》涉华政治漫画为例[J]. 西安外国语大学学报(2):31-36.

[24] 张辉,展伟伟. 2011. 广告语篇中多模态转喻与隐喻的动态构建[J]. 外语研究(1):16-23.

作者简介:杨青青(1997年),女,汉族,重庆人,研究生,英语语言文学,江苏师范大学,江苏徐州,221000。