为进一步推进上海市基层中医药服务高质量发展,提升社区卫生服务站(村卫生室)中医药服务能级,打造申城“最后一公里”中医特色服务品牌,2022年本市开始建设第一批上海市中医药特色示范社区卫生服务站(村卫生室)项目[1]。本中心爱建园卫生服务站作为首批中医示范卫生服务站之一,目前已完成项目建设任务,全面开展诊疗服务,为周围居民提供高质量的诊疗服务,受到广大居民好评,现将建设经验分享如下。

1 中心概况

本中心辖区面积4.19平方公里,常住人口10.16万余人,年均门诊35.6万余人。下设五个社区卫生服务站,每个服务站均配备中医医师。共有63名全科医师。中医类别医师18名,其中中医硕士学历者5名,1名正高,5名副高、10名中级任职资格的中医类别执业医师,中医执业医师达到本科及以上学历100%。本社区位于中心城区,老年人口占比较大。

2 中医药示范卫生服务站概况

爱建园服务站原址占地面积212m2,卫技人员6名,其中中医全科医师1名,每周提供3个半天中医诊疗服务。为满足周围居民高品质中医服务需求,在街道党工委的支持下,站点迁址重建。改建后站点占地面积扩大至410m2,卫技人员增至8名,中医全科医师2名,每周提供5个半天中医诊疗服务。实行双团队长制,增加中医副主任医师团队长。并邀请三级医院中医专家定期到站点进行门诊,新站点从硬件建设到服务质量都迈上一个新台阶。

3 基本举措

3.1 完善运行制度、增加激励机制、提高管理标准

研究表明,基层中医类别临床医师占基层医师总人数的比例、中医事业费占卫生事业费比例、中医药专项经费是影响中医药政策服务效果的主要因素[2]。中心以全科医生为主体、团队为依托、社区卫生服务中心为平台,以健康为中心、家庭为单位、社区为半径、需求为导向的服务宗旨,建立家庭医生制度下的分级诊疗模式,增加家庭医生团队管理自主权,加大对家庭医生团队的支撑力度,专项经费补助,提升团队运行活力。

3.2 重视基层中医人才培养

中医药人才是基层中医事业发展的力量源泉,中心将人才培养列入中心发展规划。鼓励职工外出培训学习,并提供交流、培训机会,帮助实现个人价值。目前已连续多年分期、分批组织医护人员至上级医联体单位培训学习,并保障进修期间工资待遇不变。目前已有12名医师参加进修,每次进修时间≥3个月,占中心中医全科医师66.67%。另每年组织申报市区级人才培养项目,近3年共有3名职工参加区级人才培养,2名医师参加市级人才培养项目。

3.3 站点推进中医药融入功能社区

以社区邻里汇为切入点,社区卫生服务站辐射邻里汇的形式,将家庭医生服务融入到邻里会,以不同形式参与社区综合服务,协同打造枢纽型的社区邻里汇。中医历来重视预防保健,形成了“未病先防,既病防变,病愈防复”的“治未病”理论,而公共卫生服务的核心理念是“预防为主”,二者十分契合[3]。二者相互融合有助于构建维护居民健康的第一道防线。

3.4 运用网络平台,扩大服务范围

借助基层中医药服务网络全面铺开的机会,与上级中医医疗机构灵活联动,依托区域内中医医联体,引进优质中医人力、物力资源下沉至基层。运用“徐汇区汇家医”互联网医院平台,积极探索构建便捷就医、健康管理、家医签约等同质化服务。依托“徐汇区全专云”平台,家庭医生可通过线上线下结合,建立专科和全科的有效对接,开展重点慢性病规范化管理,通过慢性病长处方、延伸处方、优先转诊、出院随访、签约居民健康评估和健康管理等方式,引导居民社区首诊并开展健康评估。

3.5 运用现代化设备,让居民沉浸式体验中医文化

随着科技发展,居民可以通过视、听、触等多种方式进行沉浸式中医体验。智能中医体质辨识仪、智能功法教学、智能手环等现代化设备,操作简单,居民可以自助式选择中医药服务,提升社区居民感受度。本草咖啡、中药茶饮、药食同源,让不同年龄人群找到适合自己的中医体验。打破以往对卫生服务站老破旧的传统观念,打造老少皆宜的中医会客厅。

3.6 依托医联体建设,成立特色品牌

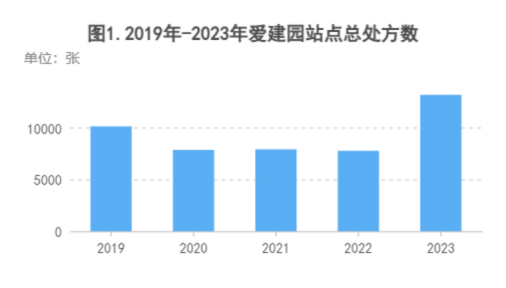

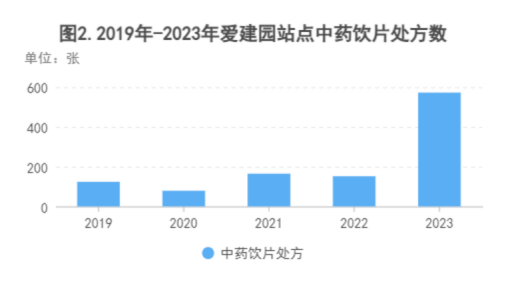

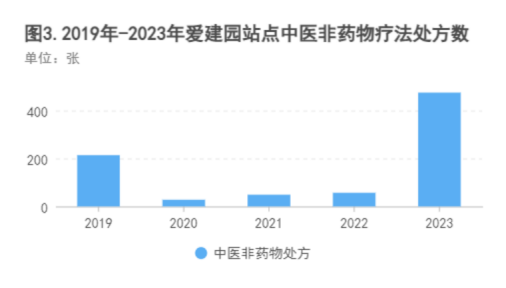

基层中医医疗体建设可提高基层中医药服务质量,在打造更加完备的中医医疗服务体系方面具有重要作用。中心有1名中医师参加上海市中医医联体基层骨干研修班及上海市基层中医药骨干双聘人才提升班。1名医师参加徐汇区中医医联体骨干培训班。依托区域医联体建设,基于双向转诊的需求和上级医院的人员设备优势,邀请上级医疗机构对基层卫生人员开展有针对性的中医服务培训,形成自己的中医服务特色与品牌,从根本上实现基层中医人才队伍优化。新站点运行后门诊总处方数及中药饮片数、中医非药物疗法处方数均较前具有大幅度上升(见图1.2.3)。

中医药在社区具有广泛市场,对居民防病治病具有重要作用。基层中医药的发展是中医药事业发展的重点与难点[4],通过中医药示范卫生服务站建设,不止使周围居民享受温馨舒适、有效便捷的中医服务,更传播了中医文化,提高了防病治病理念,提高生活质量、减少医疗花费,值得推广。