据相关数据调查结果表明,随着社会的不断发展,人们经济水平的不断提高以及生活方式的转变,颈椎病患者的发病率正以逐年上增的趋势不断上涨。其中,椎动脉型颈椎病所占比例最高,且多发于中老年群体。椎动脉型颈椎病是因椎动脉受到刺激或压力后过度受累,导致椎基底动脉供血不足而引发视力模糊与头部眩晕等综合征状的常见颈椎疾病[1]。近些年,中医经深入研究与不断实践,在椎动脉型颈椎病治疗上已积攒大量经验,现已有学者指出联合应用中医针灸与推拿手法对该病患者进行治疗,可促进基底动脉与脑部血流的增加,从而减轻患者出现的头痛与恶心呕吐等临床症状[2]。基于此,本院纳入100例椎动脉型颈椎病患者(2018年1月-2019年12月),分析中医针灸与推拿手法联合应用疗效如下。

1.资料与方法

1.1一般资料

100例椎动脉型颈椎病患者分为两组,所有患者临床资料比较结果显示P>0.05,均于2018年1月-2019年12月期间纳入,分组方式:随机数字表法。由25例男性、25例女性患者构成对照组,该组年龄:23~65岁,均值(45.52±5.60)岁;病程:1~5年,均值(2.75±0.31)年。由30例男性、20例女性患者构成观察组,该组年龄:23~65岁,均值(45.36±5.71)岁;病程:1~5年,均值(2.68±0.45)年。

纳入标准:(1)患者经X线与多普勒彩色超声等影像学检查确诊病情,结果显示椎动脉病变狭窄、供血不足;(2)患者于知晓、自愿的情况下加入此次研究。排除标准:(1)合并颈椎肿瘤或颈椎骨折患者;(2)合并精神疾病或传染性疾病者;(3)皮肤严重损伤者;(4)合并颈椎外病变、头颈部肿瘤者;(5)存在椎动脉Ⅰ段和Ⅲ段供血不全的患者;(6)存在颈椎骨折、结核病的患者。

1.2方法

对照组(中医针灸治疗):首先指导患者采用坐位(轻度低头)或者俯卧位,提醒患者避免过度进展,通过轻力度的按摩来最大程度上帮助其放松肩颈部。随后,明确针灸穴位,在其肩颈部所有穴位中以椎动脉型颈椎病的特点及针灸学知识点为依据。最后,选用直径与长度分别为0.3mm、40mm的毫针,主穴为百会穴、颈夹脊穴、大椎穴、风府穴、内关穴、太冲穴、太溪穴、风池穴等,辅穴包括大椎穴、天柱穴、印堂穴等,平补平泄穿刺三阴交、太溪穴与足三里穴进行,余下穴位则依据实际刺激。

观察组(中医针灸+推拿手法治疗):中医针灸操作方法同于对照组,患者呈坐位,一指禅推其颈项部10min,随后滚颈项肩臂部,以合适力度按揉5min,该操作结束后推拿1min;在推拿治疗过程中,依据肌肉走向重点进行弹拨、理筋,通过拖拉牵引手法旋转头部。

治疗10d作为1个疗程,共治疗2个疗程。

1.3观察指标

(1)观察两组疗效,包括显效(治疗后眩晕与恶心等临床症状均已消失,治疗后6个月内无复发现象,颈椎活动功能恢复正常)、有效(临床症状仅是好转,治疗后6个月内症状偶尔复发,经对症处理后症状减轻,颈椎活动功能基本正常)、无效(临床症状无好转或病情加重)。前两项标准计入总有效行列,并根据例数计算总有效率。(2)将颈性眩晕症状与功能评估量表(ESCV)评分作为参考依据,对两组不同时间(治疗前、后)症状功能改善情况进行评分,评分项目以及评分标准包含有头痛2分、眩晕16分、心理与社会适应4分、颈肩痛4分、日常生活4分,总分30分,患者分值越高,表明其症状功能改善越显著。(3)颈椎活动度采用颈椎神经肌肉功能检测系统进行检测,测定方向包括左侧屈、右侧屈、左旋转、右旋转。

1.4统计学方法

处理工具为SPSS 22.0统计软件。计量数据(x̄±s)比较行t检验,计数数据(%)比较行χ2检验。比较差异有统计学意义以P<0.05表示。

2.结果

2.1临床疗效比较

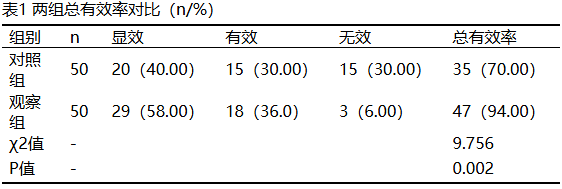

对比两组总有效率,观察组为94.00%,对照组仅为70.00%,两组差异检验值为P<0.05,更高的是观察组,见表1。

2.2症状改善情况比较

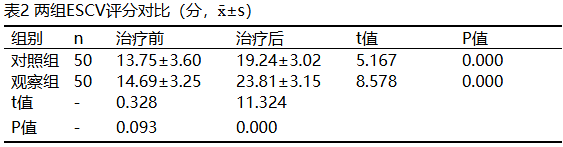

经分析对比后发现,治疗前,两组ESCV评分比较,无显著性差异(P>0.05);两组经不同治疗后ESCV评分均已提高,对比结果显示P<0.05,观察组ESCV评分更高,见表2。

2.3颈椎活动度比

经分析对比后发现,治疗前,两组颈椎活动度比较,无显著性差异(P>0.05);两组经不同治疗后颈椎活动度均得到改善,对比结果显示P<0.05,观察组颈椎活动度更高,见表3。

3.讨论

颈椎作为人体构造的连接枢纽,通过直接影响着人类机体的主要经脉以及血管来支持人们的生命活动,当患者颈椎受到压迫或过度刺激时将会导致颈椎病的发生。若患者不重视自身病情的发展,未及时接受治疗,采取科学有效的治疗措施控制病情发展,病情的长期积压将持续对患者颈椎部位造成严重的影响。此外,颈椎病引发的头晕、头痛等临床症状也不利于生活质量的提高[3]。

椎动脉型颈椎病在中医理论中属“眩晕”范畴,多因风寒湿邪侵袭机体,进入关节经脉造成气血淤积所致[4],故中医认为该病患者治疗上应注重扩张颈椎基底动脉、提升血流量等。针灸治疗是施针于颈椎局部穴位的治疗手段,通过针刺后加快椎动脉血流速度改善气血淤积的现象,促进脑部供血的恢复。颈椎牵扯着人体许多重要经脉,人体动脉供血主要都是受其百会、夹脊穴位、风池、大椎、内关、太冲等穴位所影响,是人体穴位中重要的穴位之一。百会穴直接影响着人体脑部活动,也是众多经脉的交汇处,对其穴位行针留刺,有利于对其大脑活动增加刺激感来有效缓解其眩晕症状;针刺患者任督两旁夹脊穴位,具有调节其任督气血、疏络通脉的功效[5]。推拿手法是颈椎病患者的常用治疗方式,其治疗原则主要是解痉止痛、整复错位等,通过按揉、推拿与拔伸等手法调整并纠正已偏离的颈椎棘突以及错位的椎体小关节,减轻血管受到的压迫,提高椎基底动脉血流量并改善颈椎功能[6]。本研究结果分析发现观察组总有效率更高。中医针灸治疗时选取的穴位(足三里、风池与后溪等)均与颈椎关节密切相关,针灸多个穴位后可发挥活血化瘀、舒经通络等作用,显著缓解患者的临床症状。在针灸治疗基础上联合应用推拿手法,可借助按压作用充分活动患者的关节,缓解肌肉受累感,并提升活血舒经的效果,使患者肩颈部处于舒适状态中。

本研究基于椎动脉型颈椎病患者患病椎特点、针灸学、推拿手法理论知识针对穴位以及颈肩部进行有效针灸和推拿手法治疗,得出结论是观察组ESCV评分、颈椎活动度更高,由此证实该组的治疗方案有助于减轻症状,改善颈椎活动度。中医针灸治疗是取特定穴位或压痛点进行针刺,可从中对脊髓后角胶样物质内神经元发挥激活作用,增加内粉肽类物质,破坏痛觉神经冲动的上行传导条件,进一步降低机体植物神经系统的兴奋性,减轻疼痛感。推拿手法治疗可使患者颈椎逐渐恢复稳定,将失衡椎体四周软组织松弛,使颈部肌肉痉挛得以缓解,进一步改善血液循环而松解局部黏连,确保患者治疗后颈椎肌肉、韧带与关节可以最大化开展功能活动,维持颈椎力学的平衡状态,解除对患者椎动脉造成的压迫。此外,中医针灸与推拿手法联合治疗可维持患者颈椎血管弹性,主要是推拿手法治疗通过对患者患处的直接按压,不仅有利于活动患者各项关节和缓解其肌肉紧绷现象,还具有活血舒经的功效来促进患者血液循环,最大程度上提高了患者的机体舒适度,具有较好的辅助作用。将上述两种方法联合治疗椎动脉型颈椎病患者,有利于最大发挥二者之间的协同作用,如通过中医针灸治疗刺激穴位后增加血流量,再通过推拿手法治疗促进炎性止痛物质的迅速消散,从而改善患者各项临床症状,减轻机体疼痛感,有效增加患者颈椎活动度,充分发挥显著的治疗效果。

综上所述,为椎动脉型颈椎病患者进行中医针灸联合推拿手法治疗的临床疗效理想,能够增加颈椎活动度,减轻临床症状。