强直性脊柱炎属于全身性炎性疾病,在病情持续发展下会促使关节受到破坏,甚至会导致躯体功能丧失,影响日常生活与工作。疾病具体发病机制没有得到明确,可能和滑膜关节、非骨性系统疾病有关。以往临床中针对强直性脊柱炎治疗,大多采用药物方式进行治疗,比如柳氮磺吡啶药物,是用于缓解强直性脊柱炎传统药物,作用机制涉及阻碍前列腺素和白三烯的生成,同时增进叶酸的吸收,以此实现抗炎效果。又如来氟米特药物,作为一种现代免疫调节剂,通过阻止T淋巴细胞的活性化,能够减少滑膜细胞制造和释放基质金属蛋白酶,进一步防止细胞外基质的分解,从而有助于减少骨质破坏。虽然可以短期能发挥出良好效果,但是随着治疗时间延长,患者疗效容易受到影响,再加上患者个体差异,在药物代谢产物方面可能会逐渐堆积,进而出现不良反应,局限性较高。近几年临床研究逐渐采用中医治疗,在中医学理论中,强直性脊柱炎被纳入“痹症”范畴,且认为疾病发生主要和肾虚、气血不足与督脉虚空有着直接联系,采取中医针灸综合疗法进行治疗,可以将发挥出传统经络学说特色,以提高临床治疗效果。对此,此次以医院强直性脊柱炎患者为例,分析中医针灸综合疗法应用效果。

1 资料与方法

1.1基础资料

此次研究对象均是强直性脊柱炎患者,收治时间2022年1月-2024年1月,共100例,全部患者均按照随机数字表法进行分组,共分成两组,一组对照组,50例,患者男性有35例,女性有15例,年龄区间分布在27-49岁,平均年龄(34.37±1.36)岁,病程时间分布在1-7月,平均病程(3.43±0.25)月,病情分期中早期患者18例,中期患者32例;一组是观察组,50例,患者男性有37例,女性有13例,年龄区间分布在29-50岁,平均年龄(34.52±1.43)岁,病程时间分布在1-6月,平均病程(3.31±0.28)月,病情分期中早期患者20例,中期患者30例;上述强直性脊柱炎患者资料经过对比P>0.05,具有可比性。

1.2方法

对照组采取传统药物治疗,药物有柳氮磺吡啶,口服用药,0.75g/次,一天2次,同时给予来氟米特药物治疗,10mg/次,一天1次。

观察组实施中医针灸综合疗法:(1)针刺:以患者夹脊穴、督俞、肾俞、腰俞等穴位当作针刺主穴,并选择大椎、长强、阳陵泉、环跳穴与筋缩、身柱等作为针刺配穴,指导患者保持俯卧位体位,将针刺穴位皮肤完全暴露后,进行常规消毒,并应用毫针(规格0.35×100)开始针刺,需要将针体和患者皮肤保持70°角度,通过斜刺方式给予夹脊穴针刺0.5寸,并给予轻插重提大约60次。督俞和肾俞穴需将针尖按照椎体方向进行斜刺,深度0.8寸,给予捻转强刺激,每分钟60次,以患者出现酸胀感为度。针对腰俞与脊中穴需要朝上进行斜刺0.8寸,轻微用力,并通过捻转泻法给予刺激,每分钟30次。对于筋缩、身柱、大椎和膈关穴等穴位则需朝下进行斜刺,深度0.8寸,通过捻转补法。最后阳陵泉穴进行直刺1.2寸,平补平泻行针大约30秒。每天开展1次穴位针刺,持续治疗一个月。(2)督灸:主要针对督脉大椎到腰俞段区域进行针灸,调整患者体位成俯卧位,借助刮痧板,给予选取的针灸区域进行持续按压后,开始柔和刮痧,确保皮肤表面呈现出微红色。给予常规消毒,并在表面均匀铺满督灸粉,将桑皮纸进行平铺,均匀涂抹上姜泥。将艾灸器具定位在治疗区域,点火启动艾草,执行督灸操作,连续进行三次,以确保皮肤呈现红润,同时避免强烈热感造成不适。在整个督灸过程中,需避免空气流通,以免艾灸材料过快燃烧引起烧伤事故。如出现小水疱,一般毋需特别照料。如果水疱体积较大,则需先用碘伏自上而下消毒,接着使用无菌针沿着水疱边缘水平刺入,释放液体后,用无菌棉球施加压力进行处理。每天开展1次,持续治疗一个月。

1.3观察指标

观察评估临床疗效,将疗效分级成显效、有效和无效,均是按照症状消退、脊柱活动度和血清指标变化进行判定。检测患者血清核因子-κB(NK-κB()ng/L、CC趋化因子受体6(CCR6)ng/L、巨噬细胞移动抑制因子(MIF)指标,并测量脊柱活动度,统计治疗不良反应发生情况。

1.4统计学分析

SPSS23.0处理分析,X2、t检验,并用(n/%)(x̄±s)表示,P<0.05,则数据有差异。

2 结果

2.1临床治疗效果

观察组临床治疗效果高于对照组(P<0.05)。

表1对比两组临床治疗效果(n/%)

2.2中医症候积分

治疗前后中医症候积分进行对比,显然观察组各项积分改善程度明显更大,且均低于对照组(P<0.05)。

表2对比两组患者中医症候积分(x̄±s)

2.3脊柱活动度改善情况

通过治疗后对比,观察组脊柱活动度及腰廓活动度均大于对照组(P<0.05)。

表3对比两组脊柱活动度指标(x̄±s)

2.4血清炎症指标

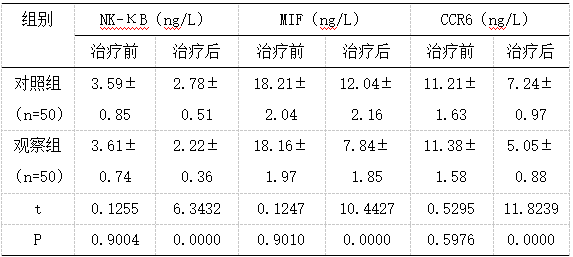

通过治疗后对比,观察组脊血清炎性因子水平均低于对照组(P<0.05)。

表4对比两组血清炎性因子水平(x̄±s)

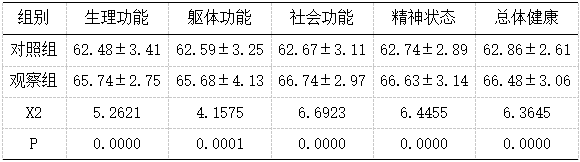

2.5生活质量

观察组生活质量高于对照组,P<0.05。

表5比较两组患者生活质量(n/%)

3 讨论

强直性脊柱炎作为一类慢性炎性疾病,炎症反应往往集中在椎体周边韧带及腰椎间盘区域。早期发病过程中,可见淋巴细胞和浆细胞的浸润,有时伴随多核白细胞出现,变化可导致骨骼和新生骨的损伤,发生频率相对较高。随着病情持续恶化,炎症性肉芽肿组织的破坏将使关节间隙逐渐消失,进而诱发骨化及纤维组织的异常,早期患者可能无明显症状,但随着病情进展,剧烈腰部疼痛成为主要表现,夜间疼痛加剧,严重影响患者的睡眠质量,还可能伴发下肢麻木、身体僵硬等症状,对患者日常生活造成严重影响,甚至会导致关节功能障碍,降低生活质量,在确诊疾病后必须尽快采取措施治疗。当前,基质金属蛋白酶、肿瘤坏死因子-α以及白细胞介素等炎症介质被认定为引起强直性脊柱炎骨骼损害的关键因素。疾病主要治疗方法集中在抑制炎症,其中非甾体抗炎药物能显著缓解炎症,显著改善关节肿胀、疼痛及晨僵现象。然而,长期应用此类药物可能会导致不良反应。常用药物有柳氮磺吡啶、来氟米特,可以在一定程度上控制病情发展,给予脊柱功能保护,柳氮磺吡啶能通过阻碍叶酸的摄取来减缓前列腺素的生成,从而有助于防止或延缓关节损害的进程,对关节具有保护效用,分解产物5-氨基水杨酸具备抑制中性粒细胞趋化性的功能,有助于调控炎症反应。此外,还能通过降低髓过氧化酶活性,进一步减轻由免疫反应引发的炎症。经过临床实践发现,西药治疗虽然短期可以取得显著效果,控制病情症状,但是随着药物剂量增多,药物代谢产物堆积,均会增加耐药性,用药风险增大。

近几年研究发现中医针灸治疗在强直性脊柱炎可以发挥出特色优势,在中医学理论中,中医病机是肾虚督空,在气血不畅下使得经络淤血堵塞,所以治疗原则是舒筋活络与补肾益精,采取中医针灸治疗能够起到显著功效,作用在于通过作用于特定穴位,以提升局部血液循环,同时调整体内脏器的功能状态。华佗夹脊穴位于腰椎L1至L5棘突下方,向外偏离0.5寸位置,其功效与背俞穴相似,但针刺背俞穴可能带来的意外风险,改取华佗夹脊穴安全较高。对华佗夹脊穴针刺刺激能够补充气血不足,疏导经络阻滞,同时影响植物神经和脊神经后支,进而促进脏腑功能的自我调节。督俞穴位在第六胸椎棘突下方,督脉两侧1.5寸地方,此区域皮肤下有骶棘肌和神经后支穿越。该穴位针刺能够激发阳气,强化腰部和脊柱的健康,有助于微循环的提升,减缓炎症反应,提升腰脊功能。肾俞穴坐落在腰脊和髂肋肌的交界处,这里有腰神经后支通过,是水湿毒素排入膀胱经的通道。刺灸肾俞穴有益于肾脏功能的增强,助阳化气,镇痛通络。腰俞穴位于骶骨的骶管裂孔,是督脉气血流向腰脊的路径。刺激腰俞穴能调和全身气血阴阳,强化腰部肌肉,补充肾气,活血以止痛。脊中穴则富含棘间韧带、神经后支和椎外静脉丛,针刺此处能直接作用于病灶,深入经脉,补阳并增强气力,活血通络。因此诸多穴位进行针刺后,可以有助于机体气血调理,促进脉络通畅,起到强劲壮骨的作用,并对骨细胞活性进行调节,有效抑制炎症因子活性,缓解肌肉紧张,促使受损骨质快速修复,实现疾病治疗目的。