哮喘病是多种细胞和细胞组分参与,气道慢性炎症为特征的异质性疾病。一般会表现为出现广泛而多变的可逆性气流受限,出现喘息、气促和胸闷等情况,并且随着时间的发展而出现变化,主要发生在夜间和清晨。哮喘是老年人十分常见的慢性呼吸系统疾病。哮喘的病因比较复杂,十分容易引发各种并发症,对于老年人的身体会造成比较大的危害[1]。有研究表明对老年患者进行药物治疗的时候,通过人文关怀护理可以有效的提高护理满意率,减少发生护理纠纷的几率。因此本文主要研究老年哮喘患者护理中人文关怀护理的应用效果,现将报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取我院于2018年11月~2019年12月期间收治的老年哮喘患者120例作为研究对象,将其随机分为观察组和对照组。其中观察组60例,男48例,女12例,年龄59~83岁,平均年龄(71.03±5.83)岁。对照组60例,男45例,女15例,年龄57~80岁,平均年龄(69.47±5.92)岁。纳入标准为患者均为临床诊断的哮喘疾病,并且知情能够配合此次研究。排除不能配合此次研究者。对两组患者的年龄和性别进行对比,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 护理方法

两组患者都采用药物进行治疗,在此基础上对两组患者开展护理。对照组采用基础护理,对患者进行用药的护理和指导,密切关注患者的各项生命体征,指导患者的饮食等。观察组采用人文关怀护理,首先护理人员要为患者营造良好的就医氛围,接待患者时热情礼貌,对于患者的不良情绪进行疏导,通过肢体语言表达对患者的鼓励。在患者进行检查与治疗时全程陪护,使患者感受到重视。患者出院前进行日常保健知识的宣教。其次为患者打造舒适的病房环境,定期为病房通风,保持空气新鲜,避免空气中存在刺激性媒介刺激患者。对病房定期消毒,降低患者感染几率。另外还要了解患者的心理状况,主动与患者沟通,向患者介绍哮喘病的发病原因与治疗方法,指导自我调整的方式等。还要介绍治疗成功的案例,加强患者治疗的信心,使其主动配合治疗。保证患者的睡眠质量,对于哮喘病患者来说,休息时体位的不正确也会引发哮喘发作或是加重,所以,护理人员要指导老年哮喘患者保持侧卧位。因为仰卧会引起呼吸道不畅,出现哮喘。另外还可以根据患者的病情,帮助更换体位,避免患者产生疲劳感。最后还要保证患者有着合理的饮食,老年哮喘患者应该使用营养价值高并且清淡的食物,还要多吃新鲜的水果蔬菜。禁食辛辣、生冷等刺激性食物。

1.3 观察指标

通过发放自制问卷了解患者对于护理的满意度。同时护理过程中记录患者的并发症发生情况和护理纠纷事件的发生情况,对此进行对比。

1.4 统计学处理

本次研究当中的所有数据均采用SPSS19.0统计软件进行处理,计量资料采用均数±标准差(x̄±s)表示,组间计量数据用t检验,计数资料采用率(%)表示,组间资料数据用χ²检验,P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

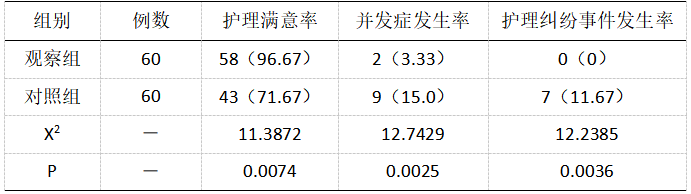

2.1 两组患者发生护理纠纷事件情况的对比

通过表1可以发现,观察组患者的护理满意率为96.67%,明显高于对照组的满意率。观察组并发症发生率为3.33%,护理纠纷事件发生率为0,明显低于对照组。并且差异明显,具有统计学意义(P<0.05)。

表1 两组患者发生护理纠纷事件情况的对比 3 讨论

3 讨论

老年哮喘患者由于其年龄较大,经常会并发糖尿病、高血压或冠心病等基础疾病,这就会增大治疗的难度,同时也会对患者的身体造成较大的负担。并且哮喘发病时患者会出现呼气性呼吸困难或发作性咳嗽与胸闷,严重的患者还要被迫采取坐位呼吸。哮喘经常会在夜间或是凌晨时间发作或是加重,数分钟内就会发作,并且有时在缓解数小时以后还会再次发作[2]。老年人年龄比较大,身体较差,哮喘会导致老年患者的生活受到严重的影响,使老年患者的生活质量明显降低。人文关怀护理,通过对患者的睡眠、健康教育、心理护理和环境护理等,有效的提高了老年患者的满意度,使其不良情绪有所缓解,并且减少了并发症的出现,也降低了护理纠纷事件发生的几率。

通过本次研究可以发现,通过人文关怀护理的观察组,其护理满意率为96.67%,明显要高于对照组71.67%的满意率,而观察组的并发症发生率为3.33%,护理纠纷事件发生率为0,也要明显低于对照组。这充分说明人文关怀护理能够有效的提高老年患者对于护理的满意度,并且降低并发症的发生,保证了老年患者的身体健康,同时也减少护理纠纷事件的发生率,有利于医护患关系的健康发展。

综上所述,对于老年哮喘患者采用人文关怀护理的方式进行护理,能够有效的保证患者的身体,更好的对患者进行治疗,避免老年患者出现更多并发症,增加治疗的难度,同时也能够有效的促进医护患关系的发展,值得推广。

参考文献:

[1]车红霞.老年哮喘患者护理中人文关怀的植入与价值分析[J].临床医药文献电子杂志,2017,4(99):19522+19524.

[2]芦苇.对老年哮喘患者进行人文关怀护理的效果探析[J].当代医药论丛,2015,13(03):128-129.