1. 前言

改善和优化法治营商环境,为知识产权保护设置屏障不可或缺,但知识产权侵权行为隐蔽性强,侵权产品易于复制,侵权痕迹易于删除,证据收集难、维权难、侵权成本低,导致知识产权侵权屡禁不止,对营商环境的优化与改善、实现经济高质量发展筑造壁垒。

自2001年最高人民法院发布公报案例“北大方正案”以来,陷阱取证这一概念逐渐从刑事领域延伸到了民事领域尤其知识产权案件,民事陷阱取证主要指被侵权人以虚假理由与侵权人进行交易,以获取侵权行为证据的手段方法,可提高诉讼效率,减轻当事人诉累,是破解当前知识产权侵权行为难主张问题的有效路径。

近年来陷阱取证出现新变化,体现为采用以虚假的理由,诱骗的手段同时进行证据保全的公证,以固定证据等。笔者对2011年至2021年十年间相关案件进行分析,探析其间变化特征及原因,以求为解决实践问题提供有可行思路。

2.陷阱证据现状考察

笔者以“陷阱证据”、“陷阱取证”作为关键词,在中国裁判文书网进行检索,截止到2021年10月25日,得到2011年至2021年十年间相关案件248件,去重后以153份文书为分析样本,尝试描绘其在我国民事领域中的司法实践全貌。

2.1主要案件类型

以案由为依据,将案件划分为以下五大类。案件类型相对集中,几乎囊括了民法各领域,其中知识产权纠纷案件占总数的81.05%,远超其他类型案件占比量。除此之外,其他占比量较大的纠纷类型从高到低依次为合同纠纷(15个,占比9.80%)、劳动争议纠纷(4个,占比2.61%)、婚姻家庭纠纷(2个,占比1.31%)等,以及案件类型出现频次只有一次的皆归入其他纠纷案件(8个,占比5,23%)。

陷阱取证在知识产权案件中频发可归结为几点缘由:其一知识产权案件相对具有独特性,受侵害之客体对象往往易复制、易删除;其二知识产权案件具有隐蔽性,侵权行为通常发生在侵权行为人一方的行为场所,证据也往往掌握在其手中,常规手段难取得;其三证据易灭失,证据保全困难,且因当事人需要提供初步证据能达到一定证明程度才可申请导致证据保全申请难。

2.2证据类型

实践中当事人往往先经过调查,有初步证据能够证明行为人已经实施了或正在实施侵权行为,通过采取陷阱取证的方式进一步获得侵权证据;后公证机关申请对陷阱取证过程和结果进行公证,以证明并确保取证人行为合法有效,符合程序规则。

尽管关于公证书的效力有法律依据,但如若权利人前期有引诱行为,后期才委托公证机关对侵权产品的收集过程进行公证,此时对公证内容真实性的考察略显促狭,影响证据的合法性、关联性及完整性。《公证法》仅规定对于申请公证的事项不真实、不合法的和申请公证的事项违背社会公德的不予公证;《公证程序规则》第54条也仅规定,当事人是采用法律、法规禁止的方式取得证据的,应当不予办理公证。并未有明确规定,在公证不连续时,如何定性,这也是值得深究的问题之一。此时必然要求公证机构承担着对公证对象和内容进行实质审查的任务,似乎将一部分法院审查证据的职能转移到了公证机关,相应的风险和负担也有所加重。在追求诉讼效率的价值目的上,此种潜移默化的转移具有合理性,但公证机关的专业性和公正性随着实践发展也应达到更高的标准和要求,否则可能会对诉讼结果产生些许负面影响。

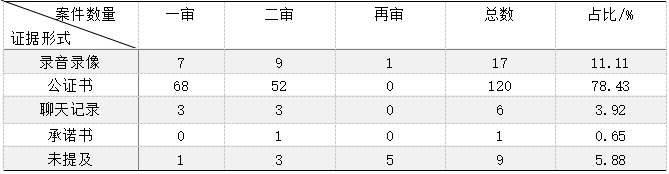

表1 证据形式

2.3陷阱取证行为类型划分

参照刑事侦查中诱惑侦查的模式,可将其分为“恶意(犯意)诱发型”和“机会提供型”,在刑事诉讼中,前者以利益诱使本来没有犯罪意图的人,为诱惑采取犯罪行为;后者主要指采用诱惑或欺骗的手段诱使犯罪嫌疑人暴露犯罪事实和行为并予以抓获的侦查手段。而在民事诉讼中,二者的区分的标准在于在行为时被取证人是否具有侵权的恶意。检索的案件中仅有6件为被取证人主张属恶意诱发型陷阱取证,但全部未得到法院的支持认定。

2.4法官对于陷阱取证主张的处理

在此类案件中,被告一方通常采用几种方式提出主张:其一,对公证程序质疑,诸如异地取证、取证未经备案等缘由;其二,主张原告采取陷阱取证的方式,用诱导性的方式引诱被告实施侵权行为,被告之行为是偶发行为,没有主观恶意,甚至主张原告属于恶意诱发型陷阱取证,证据之来源不合法;其三,提供相应证据,证明其侵权产品之来源合规,提出合法来源抗辩。

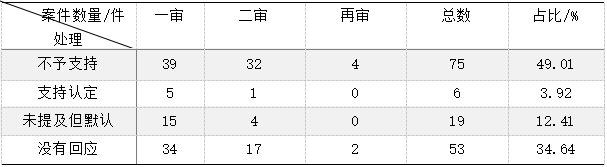

表2 法院处理方式

3.陷阱证据能力认定之可行性路径

3.1恶意诱发型陷阱证据——非法证据排除规则

现行的法律法规框架中并无针对陷阱取证的行为效力与所得证据问题做出明确规范的条款,而在检索的案例中,法院通常以2020年修订的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(下称《民诉解释》)第106条作为裁判之依据,此条规定“对以严重侵害他人合法权益、违反法律禁止性规定或者严重违背公序良俗的方法形成或者获取的证据,不得作为认定案件事实的根据”,可被认为是民事诉讼领域之非法证据排除规则,且属于一种原则性的广泛限制性规定。

将其置于陷阱取证案件背景下考虑,其中“严重侵犯他人合法权益”较为笼统、抽象,即收集证据的行为违法性达到严重或重大程度,则相应证据应当排除,但如果收集证据过程中仅有轻微违法性,或局部的程序瑕疵,则该证据不必受到排除。

如前所述陷阱取证分两类,而恶意诱发与机会提供的标准在于取证人在取证行为时侵权人是否具有侵权的恶意,但民事诉讼当事人任意性特征突出,不可能像规定侦查、审判人员取证行为一般严密规定来规范,况且“严重”程度较难把握,主要依赖法官之心证。

故笔者建议可以划分适用,将此两种类型证据能力分类探讨,而类型区分在司法实践中可根据双方当事人的举证,较容易判断。仿照刑事诱惑侦查处理,因恶意诱发型对社会安定性及他人合法权益产生潜在巨大危害,考虑其行为利益侵犯性及危害性,故适用《民事诉讼法》第106条之非法证据排除规定,一律将其排除于法庭审理范围之内,不得作为裁判之依据;而机会提供型一般并不会对公序良俗、他人合法权益以及公共利益造成严重损害,考虑其在减轻当事人诉累、缩短审判周期,提高诉讼效率以及对于民事被侵权人尤其是知识产权人权益的保护效用上,可附条件地认可其证据能力,不适用民事非法证据排除规则。

3.2机会提供型陷阱证据——瑕疵证据适用规则

可见司法实践中机会提供型陷阱证据的能力并未受到限制,也并未被作为非法证据排除。那么是否就能认可其自然存在可采性呢?答案也不必然是肯定的。

若将机会提供型陷阱证据归入瑕疵证据的范畴,也不失为一种解决途径。故此,因行为之危险性,将恶意诱发型陷阱取证适用非法证据排除规则;而机会提供型陷阱取证虽在一定程度上侵犯了他人权益,但因其具有期待可能性,可将其归入瑕疵证据的范畴。瑕疵证据效力待定,仍有被排除可能,需要补正或说明情况,可从取证人和相对人两个角度入手。从取证人角度,取证不能涉及取证目的以外的其他内容,更不能采用诸如暴力、胁迫等刑事违法方式,但如果仅采取利诱,如隐瞒身份增加购买量、提高单价、签订合同,可以将其看成正常的取证手段,因为即使该行为成立,受益者也是相对人;从相对人的角度来看,对方当时应当确有侵权事实和违约现象,并且在取证过程中,相对人应当处于正常生活的经营状态,也就是除了当事人前来取证,还有其他人会使相对人做出相同的行为。

就证明力考量,还需结合具体案例加以分析,不能采取一刀切的方式。可考虑适用补强证据规则,允许当事人提供其他证据对陷阱证据进行补强。在此种类型陷阱证据的采纳与采信中,需明确各方举证责任,补强证据的举证责任应当由提供陷阱证据的一方当事人承担。法官应根据双方的举证情况,综合全案,对陷阱证据的证明力做出判断,并可由此推定案件事实,对于法官的推定,双方有权提出反证,如使其产生合理怀疑则可推翻推定。

4.陷阱证据使用规范化建议

4.1取证人:合理性与失范风险之权衡

民事陷阱取证存在其合理性。其一它符合诉讼效率的要求,拓展了当事人的取证权,使当事人一方在另一方不知情的情况下获取利己且真实的证据,同时扩大了取证权内涵。其二并未与诚实信用原则相背离。虽名为“陷阱取证”,但既未进行任何威逼、胁迫或人身攻击,也没有危害到其他主体的正常经营活动。不会对正常的市场秩序造成破坏。其三这也是民事诉讼当事人及其诉讼代理人收集证据能力弱的现实国情的要求。

取证人在运用这种手段,获取证据时,也应当注意遵守合法性、必要性原则,以追求期待可能性。深而言之,能够在合法常规手段运用下获得相应的侵权或者违约行为证据,一般应当采取常规的取证方式,而不采取陷阱取证方式。若未具有期待可能性时,采取的陷阱取证手段也应当追求必要性原则,尽量采取侵害对方合法权益较轻的行为方式,可以不采取的侵权措施尽量不采取,恰当把握民事陷阱取证的实质性要件。

若被侵权人未能合法合规使用陷阱取证,则应承担相应的法律后果。违法犯罪取证行为,不仅可能受到刑事法的制裁,承担相应刑事责任,证据法上也会产生相应的不利后果,因适用非法证据排除规则证据必然受到排除;严重的侵权取证行为,譬如恶意诱发型取证,需承担民事侵权责任,证据一般要受到排除,其后果还应兼及证据的排除使用,不具有证据资格;轻微的侵权行为,如机会提供型取证行为,虽未能构成侵权责任,证据也不受排除,但应当对其使用施加限制,例如限制在一定范围内使用、一次性使用等。

4.2裁判者:自由裁量之利益衡量

我国现行法律和司法解释对陷阱取证行为并没有明确加以规定,所以对陷阱证据在具体案件中是否采纳、采信以及证明效力大小等问题,均取决于法官的自由裁量。

在举证责任的分配上,从公平和诚实信用原则以及当事人的举证能力出发,可以考虑以下思路:其一,就取证手段存在缺陷的事实,应当由主张这项事实的一方当事人负举证责任。即当事人主张在某项证据的取得过程中,对方当事人采取了欺骗、引诱、秘密方法等行为的,应当举证证明。其二,取证行为缺陷被证实后,由取证一方当事人就该瑕疵证据有证据能力负举证责任。当事人对其证据能力的证明程度不一定要达到证明充分,只要能使得法官形成盖然性内心确信即可。因此法官在当事人举证、质证的基础上,还可综合案件其他证据决定是否采纳该项证据。

法官决定其可采性时,应当从其行为目的,即有无损害他人和社会的利益角度出发,而不应考虑其是否是实现目的唯一方式,且可适当采取利益衡量方法,包括价值衡量、比例原则、经济分析、参与原则等。以非常规方式收集的证据应结合案件中各项因素综合权衡,包括案件的重要性、证据因违法取证失真可能性、被告侵权行为严重性、取证时侵权严重程度、行为人使用其他方式获取证据的期待可能性、法官采纳后可能产生的示范效应或社会导向作用等,最后如果得出舍去该项证据的负面效应大于采用可能会产生的不利影响的结论,则可采纳该证据。

4.3陷阱取证手段公证化之规范路径

4.3.1严格规范权利人的取证手段

因取证人不属于强制侦察之主体,故不得采取强制性的取证方式,即不得使用威逼、利诱等方式进行取证。但因关键侵权证据可能掌握在对方手中,故不得不采取假意邀约等方式,此时陷阱取证行为便具有了期待可能性。严格限定取证手段,禁止犯意引诱和双套引诱,原则上限制数量引诱、多重引诱。可考虑适当引入信用机制,对于恶意使用陷阱取证方式以谋求不当利益的当事人,对其之后进行的诉讼的取证行为效力存疑。

4.3.2强化对公证内容的实质审查

民事诉讼法第69条虽推定了公证文书的真实性,但针对上诉所提及的公证过程不连续,未能覆盖整个民事取证过程等情况,也应当给予重视。笔者认为法律虽规定要法院将公证书作为认定案件事实的依据,仅是对其真实性方面加以认可,而对于证据的关联性,则还是主要依靠法官的自由裁量。公证文书的证明价值以及关联性的大小要结合具体的案情,其中可重点考察审查被证明对象的来源、相关程序和依据、主体资质等因素。因此,法官在此类案件中不能仅对其进行形式考察便加以认定,强化对内容的实质审查,在肯定效率价值的同时重视对公正价值的维护。

5.结语

本文通过分类认定“陷阱证据”之证据能力,降低知识产权相关案件民事主体诉讼取证之难度,保障被侵害知识产权主体之合法利益。作为新时代知识产权侵权案件取证的新型手段,民事陷阱取证具有便捷、高效等优势,也是破解当前知识产权侵权行为难主张问题的有效途径,可有效减轻当事人诉累,提高审判效率,一定程度缩短审判周期,为营商环境建设助力。但同时必须规范适用,不能完全放任其肆意,否则对于市场经济的持续健康发展也是一个潜在的风险。

参考文献:

[1] 唐云云.论知识产权保护中的陷阱取证[J].中山大学学报论丛.2006(11).

[2] 叶青,韩东成.民事陷阱取证之在探讨——兼评北大方正诉高术软件侵权案的取证方式[J].政治与法律.2007(05).

[3] 汤维建.民事诉讼非法证据排除规则刍议[J].法学.2004(05).

[4]吴英资.论民事诉讼“瑕疵证据”及其证明力——兼及民事诉讼证据合法与非法的界限[J].法学家.2013(05).

[5] 张钟祺.民事诉讼非法证据排除研究——以民事裁判文书为中心[J].东南学术.2017(02).

[6] 宋英辉,唐维建.证据法学研究述评[M].中国人民公安大学出版.2006:124-125.

[7] 刘丽娜.知识产权权利人提供材料的刑事证据效力[J].中国检察官.2021(03).

作者简介:潘可馨(1997.03—),女,江西省九江人,武汉市武昌区武汉大学诉讼法学专业硕士研究生。