1 问题的提出

文化和旅游部、国家发展改革委、财政部联合印发的《关于推动公共文化服务高质量发展的意见》强调了,要创新拓展城乡公共文化空间,立足城乡特点,打造有特色、有品位的公共文化空间,扩大公共文化服务覆盖面,增强实效性。新发展阶段,公民对文化生活有了更高品质的追求,鼓励引入社会力量,在都市商圈、文化园区等区域,感召规划适当、布局科学、业态多远、特色鲜明的要求,创新打造一批融合图书阅读、艺术展览、文化沙龙、轻食餐饮等服务的“城市书房”“文化驿站”等新型文化业态,营造小而美的公共阅读和艺术空间。

许昌市在20世纪80年代曾是全国40个严重缺水城市之一。但随着南水北调工程建设,国家着力发展社会公共文化服务,许昌市委、市政府借助有力资源,大力发展、规划城市公共空间建设,建设了一批公共文化机构、公共体育和儿童娱乐设施、公园、游园等,着力打造“五湖四海畔三川、两环一水润莲城”的水系格局、“书香许昌”的品牌IP。一方面,许昌城市公共空间的打造丰富了市民的文化生活和休闲娱乐方式,积极响应全民体育,推进文化强国建设;另一方面,也充分体现出城市规划中“以人为本”的理念,创新许昌城市发展模式,着力打造“宜居城市”,维持社会的和谐稳定。

本研究基于“点-轴”系统理论,结合收集到的许昌城市公共空间建设的资料及数据,尝试分析如何构建合理的城市公共空间布局?社会力量如何参与?城市公共空间建设面临的问题?如何解决问题?如何实现城市公共空间的可持续发展,以完善许昌的公共文化服务和公共基础设施建设?

2 “点-轴”系统理论

“点-轴”系统理论是我国著名学者陆大道先生1984年最早提出的,最早在国土开发和区域经济的研究领域应用较为广泛,后来学者们也多把它应用到旅游业的研究领域。该理论的主要观点在于一个在经济或人文等方面具有典型优势的地区,会作为该区域的一个增长极或者增长点向外扩散产生发散效应,进而对整个区域的经济发展产生带动作用。目前,“点-轴”的理论思想也开始用于城市公共基础设施的研究领域,通过“点”的设置,妥善规划周边环境,形成活动轴线,以点带面构建具有交互性、连续性的城市公共空间[1]。

轴线上集中的社会经济设施通过产品、信息、技术、人员、金融等,对附近区域有扩散作用。扩散的物质要素和非物质要素作用于附近区域,与区域生产力要素相结合,形成新的生产力,推动社会经济的发展。

2.1 点

“点”一般指各级居民点和中心城市[2],且对附近区域有很强的经济吸引力和凝聚力。在城市公共空间的研究领域,“点”主要指具体的公共基础设施,例如:博物馆、图书馆、阅读空间、公共体育设施、儿童娱乐设施、公园、游园等。

2.2 轴

“轴”指由交通、通讯干线和能源、水源通道连接起来的“基础设施束”,通过信息流和物质流的作用,“轴线”上集中的社会经济设施对附近区域有空间扩散作用[3]。

2.3 “点-轴-网”理论

区域内的点轴体系完善后,发展的重点就在点轴与其腹地之间的综合建设上,形成网络化布局,将发展机会辐射到更多的区域,生产要素的利用更加充分,空间结构与产业结构更趋合理,因此,建立在点轴系统理论和网络开发理论之上的“点-轴-网”理论应运而生。在城市公共文化空间的建设中,“点轴网”理论应用广泛,已成为当前我国区域发展和产业布局理论指导的核心理论,“点-轴-网”模式的构建为完善城市公共文化服务和公共基础设施提供了理论依据,形成更具系统性、有效性、可持续发展性的城市公共空间整体格局。

3 许昌城市公共空间建设中的“点-轴-网”体系建设

3.1 以群众满意为基准

生态绿色城市建设是一个长期性的可持续发展战略,良好的生态环境是城市、经济效益、社会效益、生态效益增长的基础,发展生态城市更离不开社会大众的广泛接受[4]。生态建设与市民生活息息相关,要充分考虑群众的真实所需,积极营造全民知晓、从我做起的生态文化氛围,因此许昌市以城市公共空间建设为载体,以期全面提高城市生态建设和管理水平。许昌大力宣传生态文明建设和文化强国的重要性,举办各种相关活动,灌输环保意识,培养环保的行为方式和全民阅读的习惯,为城市生态、文化空间格局建设提供了群众基础和思想保障。

3.2 坚持以科学规划为引导

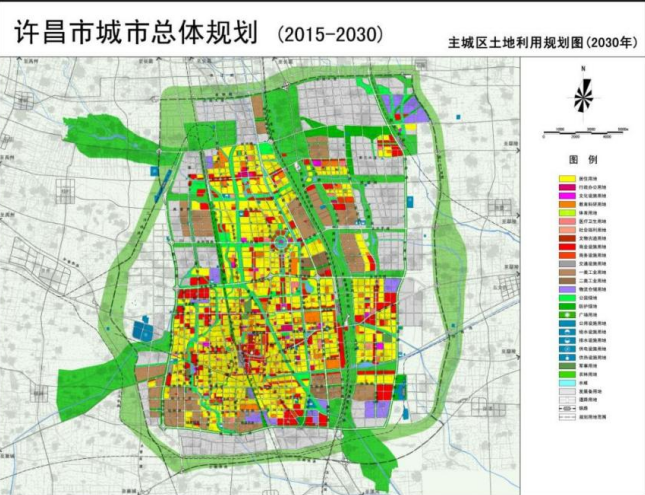

在中心城区城市公共空间的建设工作中,各级政府、各相关部门坚持以科学规划为引领,因地制宜,“点、轴、网”结合,注重设施的实用性,兼顾场地功能的多样性。从《许昌市城市总体规划(2015—2030)》可以看出,流经市区且体量较大的清潩河、学院河、灞陵河河道周围多为居住用地,滨水景观建设覆盖率高;在商业较为集中的中心城区,也分区设置了公园绿地,有效保证构建了许昌市“15分钟便民圈”;许昌东部借助饮马河、学院河水资源,引水建湖,形成了较为合理的城市水域分布,目前,还形成了以芙蓉湖为核心的许昌城乡一体化示范区,实现了生态,经济、社会的一体化运作。

借助对水系、公园、游园的规划,将公共体育和儿童娱乐设施融入公共空间建设,将运动、文化、休闲空间巧妙结合,同时,在人口密度较大的中心城区,人口密度大,缺乏闲置用地,多配备占地面积不大的公共体育设施,其主要功能限于乒乓球场、小型篮球场等。智慧阅读空间多分布于学校、公园、广场周围;部分滨水景观建设融入红色文化、“三国”文化;公共体育和儿童娱乐设施融入公园、广场用地,文化、体育功能巧妙融入城市公共文化空间。

图1 许昌市城市总体规划(2015-2030)

图1 许昌市城市总体规划(2015-2030)

图片来源:许昌市自然资源和规划局官网

3.3 “点-轴-网”规划思路

许昌市的公共空间规划多以绿色基础设施构建为基础,将文化空间融入其中,通过轴线连接,将分散的各个设施、区域连成一体,形成完整的网络结构,总体布局上,以“五湖四海畔三川,梁欢一水润连城”为指导,在现有网络中,以新老城区为轴,串联起各个小型节点,最终形成一个具有复合性、连通性的公共空间格局。

散布于城市中的各种小型公共体育和儿童娱乐设施、口袋公园、小游园、智慧阅读空间等公共空间就是城市公共空间网络中的点。目前,许昌市已建成近百个小游园,服务半径基本可以覆盖主要居住区[1]。形成的区域生态网络中心有包括西湖公园、北海、鹿鸣湖、秋湖湿地等在内的八大湖,各自形成了相应的生态网络,且各类型节点融入其空间布局[5]。借助河流轴线、城市发展轴线形成连接廊道,连接各区域生态网络,根据河流原有功能和特点,规划建设周边生态区和商业区,从而构建了整体公共空间网络格局。

4 总结与思考

通过对案例的描述,呈现了许昌市借助城市公共空间建设及其合理布局,着力打造绿色、人文、和谐共生的生态城市、宜居城市的生动画面。在市委、市政府的合理规划和相关责任部门的共同努力下,探索出了独具城市特色的“点-轴-网”式公共空间格局,许昌市从此摇身一变,从水资源极度匮乏、环境卫生脏乱差、文化生活方式单一变成了水系丰富、风景优美、绿树环绕的“国家园林城市”、“国家水生态文明城市”、“中国十佳宜居宜业宜游城市”。但是,许昌市在城市公共空间建设上的探索还远没有结束,初步格局已经形成,其后续发展还将面临许多的潜在问题和挑战。

一是有待完善相应的管理与监督机制。目前,许昌建设的各类公共基础设施均由相关行政机关负责规划、招标、管理、监督,建设资金也全部来源于财政资金。虽然许昌城市规划一直坚持以群众满意为准则,但社会力量、公众参与渠道单一,缺乏公众监督相关政策的制定[6]。此外,设施的后期维护和管理不及时,存在设施老化、使用率不高等问题。因此,为了实现长期有效的公共空间建设,要在相关组织机构中建设从上到下、内外协同的管理与监督机制,理顺各相关部门职责,完善相关规范性文件,加强监督,奖优罚劣,加压驱动,增加公众参与渠道,促进社会力量多环节参与,推动志愿组织参与后期管理[7],并将公共空间管理纳入年度考核体系,推进公共空间合理规划和生态文明建设。

二是生态绿化和经济建设较为脱节。目前许昌市规划建设的生态绿化区域多分布在中心城区外,周边居住用地较多,商务、商业用地较少,且市中心仅有西湖公园,春秋广场、帝豪花园三块面积较大的绿化用地。因此,要积极探索经济建设与生态绿化紧密结合的发展模式,以公共空间建设带动周边经济发展。可以通过发展生态游、休闲游、农家乐游等具有浓郁地方特色的生态旅游活动,发挥“平原林海”品牌效应,探究公共空间特点,开发特色项目,完善周边基础商业建设,以生态活力孕育文化、经济活力,经济活力又能反过来进一步充实文化、生态活力,推进城市文化和生态经济的互融互通发展。

三是公共空间布局有待进一步优化。除原有河道及周边亲水空间的规划和建设,新建的人工湖、人工湿地、许昌城乡一体化示范区,均分布在许昌东部及东北部,西部和西南部由于多为工业区,相对而言公共空间建设不足;此外,功能性专用公园全部分布在魏都区,且在种类上缺少儿童公园、动物园、植物园。但区域功能的不同不能成为公共基础设施配备、公共空间规划不足的理由,不论是工业区还是居住区,区域内成员构成了相应规模的社群,也有相应的生态、文化需求,要考虑空间布局的合理性,保证城市内不同区域公共空间建设的均等化。

四是公共空间功能较为单一。其中,河流空间复合功能发挥不足,河道沿线生态区域功能较碎片化,区域内公共体育和儿童娱乐设施配备较为集中,且滨水空间中文化要素的体现呈碎片化,虽然依水建设了党建主题公园、“三国”文化园,但均未形成相应的文化体系,仅集中在某段河道;公园绿地也多为休闲步道和园林景观,文化、娱乐要素不足。所以,今后的公共空间建设中需要更多考虑土地的功能复合设计,增加空间的多样性,将公园绿地、河流及沿岸土地充分开发,适当增加生态、文化、景观、娱乐、历史等要素,突出许昌城市文化特色,丰富市民的休闲、文化生活,强化城市文化底蕴。

参考文献

[1] 张宇飞,毕红星.“点轴网”理论视角下的城市公共体育设施布局探析[J].东北财经大学学报,2012(06):78-81.

[2] 陆大道.关于“点-轴”空间结构系统的形成机理分析[J].地理科学,2002(01):1-6.

[3] 陆玉麒.论点-轴系统理论的科学内涵[J].地理科学,2002(02):136-143.

[4] 范海霞,陈建业,李玲,宁玉霞.生态城市建设途径探析——以许昌生态建设为例[J].安徽农业科学,2010,38(27):15436-15439.

[5] 吴国玺,段玉莹,原振华.许昌市城市绿地空间分布及评价[J].国土与自然资源研究,2018(06):40-45.

[6] 高聪颖,侯德贤.城市公共空间合作治理的发展机制研究[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2019,43(02):28-33.

[7] 陈水生,屈梦蝶.公民参与城市公共空间治理的价值及其实现路径——来自日本的经验与启示[J].中国行政管理,2020(01):135-141.