在临床上,高血压与糖尿病在老年患者中都属于比较常见的疾病,而且近些年来,两种疾病发生的概率也在逐年攀升,对于老年人的生命健康造成了极大的威胁[1]。而高血压还可能会并发很多种其他的并发症,比如说脑卒中、视网膜病变等等,所以一定要加强对高血压伴有糖尿病的患者加强防治的力度,改善患者的生活质量,降低死亡的概率[2]。基于此,本文以我院收治的老年高血压伴糖尿病的患者为例,并研究了缬沙坦联合氨氯地平的治疗效果,具体的研究内容如下。

1 资料方法

1.1患者基本资料情况

选取从2017年6月到2019年6月入院的老年高血压伴糖尿病患者,共52例,将患者随机分成对照组与实验组每组中有26例患者。实验组中,男性患者共14例,女性患者12例,患者年龄在62岁到79岁之间,平均的年龄在(69.5±5.7)岁之间,本组患者的病程在1-13年之间,平均病程为(7.34±4.67)年。对照组中,男性患者共36例,女性患者15例,患者年龄在65岁到81岁之间,平均的年龄在(74.5±5.7)岁之间,本组患者的病程在1-14年之间,平均病程为(8.46±3.25)年。分析两组患者的性别、年龄、病程等数据,结果不具备差异性,P>0.05。

1.2纳入、排除标准

纳入标准:(1)所有患者均符合高血压防治指南中的原发性高血压的诊断标准;(2)患者与家属都在知情同意的基础上参与调研;(3)患者的年龄在60岁以上(4)患者被确诊为糖尿病,依从性较好。

排除标准:(1)患者长期处于精神昏迷的状态,并且无法参与调研;(2)无法完成相关的调查问卷与体格检查的患者;(3)具有严重的肾衰竭、胆囊炎、肝炎、胆结石等疾病的患者(4)在既往有对药物过敏的情况。

1.3方法

对照组:对本组患者采取口服降糖药物,或者是注射标准计量的胰岛素,缬沙坦用药剂量是每次80mg,口服用药,一天一次。

实验组:对本组患者在常规治疗的基础上,采取缬沙坦联合氨氯地平进行治疗,缬沙坦用药剂量是每次80mg,口服用药,一天一次,氨氯地平的剂量是5mg,口服用药,每天一次,持续的时间为3个月。

1.4观察指标

比较两组患者在治疗后的舒张压与收缩压,收缩压最低一般降低20mmHg或者是10mmHg,降低导致正常水平,则定义为显效,而舒张压降低10-19mmHg,降低小于10mmHg降低至临床的正常水平为有效,或者是收缩压降低大于30 mmHg,则为无效,总有效率为有效率加显效率之和。

1.5统计学

本文采用SPSS21.0版本统计学软件,对数据进行处理与分析,计数型指标通过例(n/%)进行表示、再通过χ²进行检验,计量型的指标用均数±标准差(x̄±s)进行描述、采用t检验。P<0.05表示实验组与对照组之间结果存在明显差异性。

2 结果

2.1比较两组患者的治疗后的血压水平

比较两组患者的收缩压与舒张压,实验组患者治疗后的情况要优于对照组,p<0.05,差异具有明显的统计学意义,具体如表1所示。

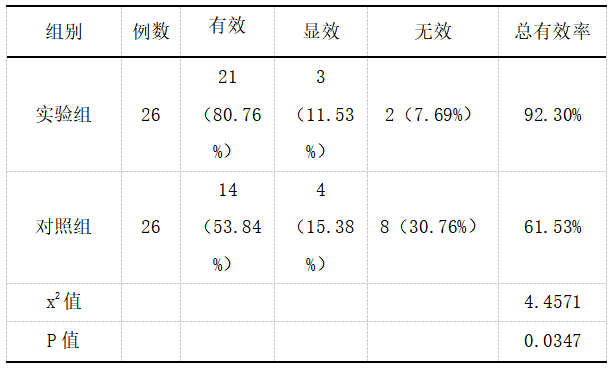

2.2比较两组临床疗效

比较之后可以发现,实验组的有效率要高于对照组,差异具有明显的统计学意义,P<0.05,具体内容请见表2。

表2:比较两组患者的临床治疗效果(n/%)

3 讨论

在老年人中,高血压伴糖尿病都属于高发疾病,而两种疾病都会引发多种合并症,严重威胁患者的生命健康安全[3]。因此,在临床上,一直都在探寻最佳的治疗方法,缬沙坦能够有效抑制患者血管紧张素II,还能有效抑制神经兴奋或者是血管扩张,对于控制患者的血压有着非常明显的效果[4]。而且缬沙坦也不会影响患者的心脑传导功能,也不会影响患者的心肌收缩功能,在治疗高血压合并糖尿病的过程中有着非常高的应用价值,而氨氯地平也能作用与人体的血管平滑肌细胞,有明显的降压作用,还能够控制肾衰竭,促进患者蛋白尿等症状的缓解[5]。

此次试验结果显示:经过两组之间的对比可以发现,实验组中患者在接受治疗后的血压水平控制效果比对照组优秀,且在有效率方面实验组也要更好,且比较差异具有统计学意义,且P<0.05。

综上所述,缬沙坦联合硝苯地平对于治疗老年高血压伴糖尿病的治疗有着重要作用,在临床上有推广的意义。

参考文献

[1]郭文琦,杨小娟. 苯磺酸氨氯地平联合缬沙坦治疗CKD1期合并高血压的临床疗效观察[J]. 临床医学进展,2019,9(08):994-997.

[2] 郭虹凤. 缬沙坦联合氨氯地平治疗老年高血压的疗效观察[J]. 中国保健营养,2017,27(18):289.

[3] 曾远志. 缬沙坦联合氨氯地平治疗社区老年原发性高血压合并糖尿病的临床疗效[J]. 临床合理用药杂志,2018,11(22):52-53.

[4] 张岚,薛锦花,薛峰. 缬沙坦联合氨氯地平对社区老年原发性高血压合并糖尿病的治疗作用[J]. 中国初级卫生保健,2018,32(6):83-84.

[5] 董海花. 缬沙坦联合氨氯地平对老年原发性高血压合并糖耐量异常疗效观察[J]. 现代诊断与治疗,2018,29(12):1882-1884.