沉井施工是地下结构工程中重要的施工方法,涉及大型桥梁、隧道、地下室等项目的建设。在施工过程中,沉井需要承受周边土壤和地下水的压力,因此其稳定性和安全性成为关注焦点。然而,渗流特性作为一个关键因素,对沉井施工产生了显著影响[1]。具体来说,地下水通过土壤孔隙进入沉井,增加了额外的水压力,可能引发土壤液化、管涌和流沙等问题,从而威胁沉井的结构安全。为了应对这些挑战,本研究旨在深入探讨沉井施工中的渗流特性及其控制方法。期望可以显著提高沉井施工的质量和安全性,为相关工程实践提供宝贵的参考和借鉴。

一、渗流特性及控制方法

(一)基本原理

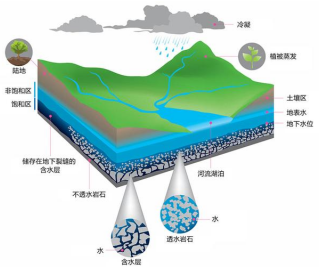

渗流的基本原理(如图1)主要涉及地下水在地下岩石或土壤中的运动和扩散过程。这个过程受到多种因素的影响,包括岩石或土壤的孔隙度、渗透率、水头差、水力梯度、地下水位和孔隙水压力等。孔隙度是指岩石或土壤中的空隙占总体积的比例,而渗透率则是指岩石或土壤中水分通过孔隙的能力。水头差是指地下水在不同位置的水位高度差,水力梯度则是指单位长度内的水头差。地下水位是指地下水的高度,孔隙水压力是指孔隙中水分的压力。在饱和渗流的情况下,孔隙中的水分完全饱和,既存在液态也存在气态。而在非饱和渗流的情况下,孔隙中的水分未完全饱和,仅存在液态。地下水渗流是地球水循环的重要组成部分,对于地下水资源的开发利用和地下水环境的保护具有重要意义。它主要研究地下水的生成、流动和排泄三个方面[2]。地下水的生成主要来源于降雨和降雪的入渗,以及地表水和河水的渗入。在降雨或降雪后,水分会通过土壤的孔隙或裂缝渗透到地下,形成地下水。同时,地表水和河水也会通过入渗的方式补给地下水。 图 1 渗流过程

图 1 渗流过程

(二)沉井施工中的渗流特性分析

沉井是一种深入地下的结构,与周围土壤紧密相关。在沉井的施工过程中,地下水的流动和分布会受到沉井结构的影响,形成一个特有的渗流场[3]。

沉井作为一种深入地下的结构,与周围土壤有着紧密的联系。在施工过程中,沉井的存在会对地下水的流动和分布产生显著影响,形成一个特有的渗流场。

1. 渗透压力:当地下水在沉井周边的土壤中流动时,它不仅仅是一个简单的流体,而是带有动力和静态压力的流体。这种流体的动压力和静压力作用在沉井的结构上,产生了一个额外的水压力,称之为渗透压力。这种渗透压力可以看作是一个持续、均匀或非均匀的外力,它作用在沉井的各个部位。如果这个外力过大,或者其分布在沉井结构上不均匀,那么沉井可能会出现变形、开裂甚至是结构性的破坏。为了避免这种情况,工程师在设计沉井时需要考虑地下水的流动状态、土壤的性质以及沉井的结构强度,确保沉井能够承受这种渗透压力而不受损。

2. 渗透流速:地下水的流动速度是一个受到多种因素影响的变量,其中土壤的性质和孔隙大小是两个主要的因素。例如,砂土由于其天生的大孔隙和较少的阻力,使得水流可以快速地通过;而黏土则因为其微小的颗粒和有限的孔隙空间,对水的流动产生了较大的阻力,导致水的渗透流速相对较慢[3]。在沉井的施工过程中,如果地下水的渗透流速过快,它可能会携带走土壤中的细小颗粒,这种现象被称为土壤液化或管涌。这种液化或管涌现象会显著降低土壤的承载能力和稳定性,从而影响沉井的施工安全和使用寿命。因此,工程师在施工前需要对地质进行详细勘察,了解地下水的流动状态和土壤的性质,从而采取有效的措施来控制或减缓地下水的流动速度,确保沉井的稳定性和安全性[4]。

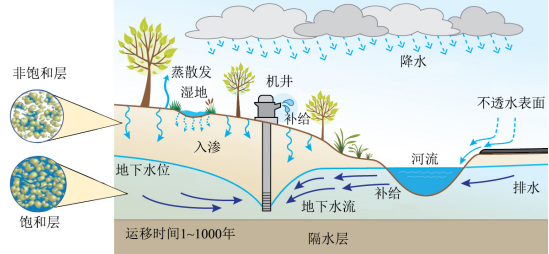

3. 渗透路径:地下水在多孔介质中的流动并不是随意的,它遵循一定的规律,沿着特定的路径流动。这些路径受到土壤的内部结构、颗粒分布以及外部条件如地下水位的高低等因素的影响。在沉井的施工中,如果地下水的渗透路径没有得到合理的预测和控制,那么地下水可能会绕过沉井,导致沉井失去其应有的防水功能[5]。因此,预测和控制地下水的渗透路径是确保沉井防水效果的关键环节。为了实现这一目标,工程师通常会采用多种方法和技术,如地下水动力学模型(如图2)、示踪剂测试等,来预测地下水的流动路径[6]。同时,他们还会采用各种工程措施,如设置防渗帷幕、注浆加固等,来改变或控制地下水的渗透路径,确保沉井的安全和稳定[7]。 图 2 地下水动力学模型

图 2 地下水动力学模型

三、沉井施工中渗流特性控制方法的实际应用

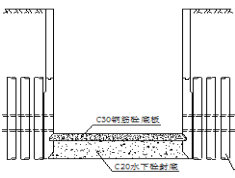

在广州番禺污水管网工程中,A2至A4标段和B1至B4标段共涉及新建污水管道18178米,其中管道直径范围在d500至d1500之间。顶管工作井总数为76座,顶管接收井总数为89座,截污井总数为78座。路面破除及修复总面积为49585m2。其工程位于季风气候区,夏季高温多雨,冬季温和少雨。在雨季进行沉井施工时,需要加强防水和排水措施,防止流砂现象的发生。地势低平,河网密布,地下水位较高,这增加了沉井施工的难度[8]。同时,该工程所处地,地质构造较为复杂,土层分布不均,包括黏土、粉砂、细砂等。因此,在沉井施工过程中,该工程工作井及接收井(如图3)采用沉井法施工。下沉方式为不排水下沉,水下混凝土封底。 图 3 沉井法工作井、接收井结构示意图

图 3 沉井法工作井、接收井结构示意图

1.沉井重点和流程

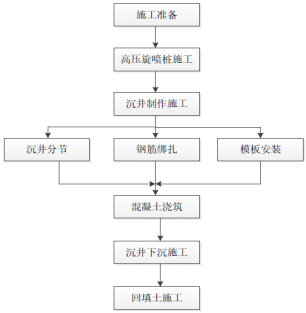

该工程在进行顶管工作井、接收井、出水井等时采用沉井法施工,顶管工作井及接收井规格为矩形井分别为2000×2000mm、4500×3500mm,圆形工作井为φ7000、埋深7.3m,工作井及接收井均为钢筋混凝土结构,采用逆做法沉井施工。矩形工作井及接收井四周采用高压旋喷桩止水加固施工桩径为φ500@300的止水桩。沉井施工过程中,会遇到很多困难,如何防止流砂现象出现、控制好井体的结构质量、控制好下沉的速度及偏差等是本工程重点及难点。具体工艺流程

(如图4)包括:施工准备、测量放样、基坑开挖、垫层施工、支模、钢筋绑扎、现浇沉井、下沉、接上半部、封底和浇筑底板等步骤。 图 4 沉井法工作井、接收井施工工艺流程图

图 4 沉井法工作井、接收井施工工艺流程图

2.渗流特性控制方法的选择与实施

在沉井施工中,渗流特性的控制是至关重要的环节。为了确保沉井施工的顺利进行,并防止渗漏和地下水对施工的影响,工程团队采取了一系列措施来控制渗流特性。首先,采用了地下水位控制法。在基坑边设置了一套轻型井点降水系统,通过降低地下水位,减少地下水对施工的影响,并防止流砂和管涌的产生。同时,在底部四周设置了排水沟与集水井相通,及时将积水排出,保持施工区域的干燥。为了防止地下水通过沟壁渗透,排水沟采用了具有良好防渗性能的衬砌材料。这些措施有效地控制了地下水位的上升,降低了渗流对施工的影响。其次,对废弃土和泥浆进行了专门处理。排泥过程中,通过后座主顶千斤顶推进,顶管掘进机大刀盘切削前方土体,切削下来的土体进入顶管掘进机的泥土仓。块石、混凝土或坚硬的土块等大块状物体在内外锥体的偏心碾压破碎作用下粉碎成为直径小于30mm的颗粒;粘性土在外壳斜锥段4个高压水孔喷射水流的作用下变成碎块和泥浆,在刀盘和内锥体的搅拌下成为可流动的泥土并被挤入泥水仓。同时,泥水循环泥浆经进浆管进入泥水仓,在泥水仓与泥土充分混合成为浓度更大的泥浆,经排浆管排出机头。通过泥水分离器处理,泥沙等固体颗粒被分离外运,泥浆循环使用。这种处理方式实现了连续掘进作业,从而实现了绿色环保施工。此外,工程团队还根据井内水深以及周围环境的检测要求,选择了合理可信的开挖和出土方式。采用挖掘机及人工配合施工的方式进行开挖,局部并配合长臂挖机操作。在基坑底部,浮泥被清除干净并保持平整和干燥。设置一套轻型井点降水系统,以防止流砂和管涌的产生。同时,设置排水沟与集水井相通,及时用水泵抽除积水,确保施工的安全性和效率。

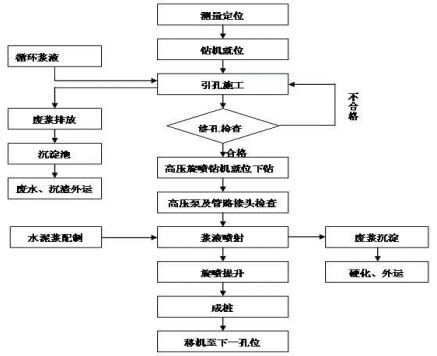

在钢筋绑扎与混凝土浇筑阶段,工程团队按照相关的设计文件和规范进行施工。采用高强振捣棒进行混凝土的振捣,并选用了水泥土搅拌桩和高压喷射注浆(如图5)(旋喷注浆)两种技术。通过深层搅拌机将土壤与水泥浆混合均匀,形成连续的防渗墙。搅拌桩的深度、厚度和间距根据工程需求和地质条件确定。旋喷注浆工艺将水泥或其他防渗材料注入土壤中,形成一个固结体,阻断地下水的渗透路径。从而保证了混凝土的密实性和强度。

同时,我们还采用了防渗帷幕法来控制渗流特性。此方法是通过在沉井周边设置防渗墙或固结体来防止地下水渗透。具体来说,它包括水泥土搅拌桩和高压喷射注浆两种技术。水泥土搅拌桩是通过深层搅拌机将土壤与水泥浆混合均匀,形成连续的防渗墙。此墙可以有效地阻挡地下水的渗透。搅拌桩的深度、厚度和间距应根据工程需求和地质条件来确定。同时,搅拌桩的施工质量和效率也是施工需要关注的重点。高压喷射注浆是利用高压喷射技术,将水泥或其他防渗材料注入土壤中,形成一个固结体,阻断地下水的渗透路径。此方法适用于各种土壤类型,尤其是砂土和砾石层。但施工技术和设备要求较高,成本也相对较高。因此,在选择使用高压喷射注浆技术时,需要进行详细的技术经济分析。

除了防渗帷幕法外,工程团队还采用了内部排水法来排除渗入的地下水。具体步骤是在沉井的底部和侧壁设置排水管道,确保渗入的地下水能够及时排出。排水管道的材料应具有良好的耐腐蚀和抗渗性能,如HDPE管、钢管等。同时,排水管道的布局和直径应根据预计的渗水量来确定,以确保其能够满足排水需求;设置集水井的作用是收集沉井内部的地下水,然后通过抽水机排出。集水井的容积应根据预计的渗水量和抽水机的排水能力来确定;抽水机的选择应考虑其功率、效率和可靠性,确保在长时间的施工过程中能够稳定运行;同时,抽水机的维护和保养也是需要注意的问题;施工还采用了化学注浆法和电渗析法等其他控制方法来提高土壤的抗渗性能和处理局部渗漏问题;

随着科技的发展,新型的防水材料如防水卷材、防水涂料等也逐渐应用于沉井的防水处理中,这些材料具有良好的防水性能和施工便利性,可以有效地提高沉井的抗渗性能;为了确保沉井施工的顺利进行,还可以采用其他控制方法,例如数值模拟和监测技术等来预测和控制沉井施工中的渗流特性;数值模拟技术可以通过计算机模拟沉井施工过程中的渗流特性,帮助工程师更好地了解和控制渗流特性;监测技术则可以通过安装传感器和监测设备来实时监测沉井施工过程中的渗流特性和沉降变形等情况,为工程团队提供重要的数据支持和安全保障;同时,工程团队加强了对施工现场的管理和维护,确保施工过程的安全和质量;通过对沉井施工中的渗流特性进行有效的控制和管理,成功地减少了渗漏和地下水对施工的影响,提高了施工的质量和效率,为项目的顺利完成奠定了基础。

图 5 高压旋喷桩施工工艺流程图

3.应用效果评价

通过严格执行上述施工方案,该工程取得了以下显著的实施效果:

1.沉井施工质量得到了有效保障。各项施工参数的精确控制、合理的开挖和出土方式、以及严格的钢筋绑扎和混凝土浇筑规范,共同确保了沉井的尺寸准确、结构稳定、混凝土密实度高。沉井施工过程实现了绿色环保。专门的废弃土和泥浆处理措施有效避免了环境污染,实现了绿色施工。

2.沉井施工效率得到了显著提高。优化的施工流程、先进的施工设备和技术手段的应用,显著提高了施工效率,缩短了工期。

3.沉井施工成本控制在了合理范围内。通过精确计算和控制各项施工成本,项目团队成功实现了成本控制目标,降低了工程成本。

四、沉井施工中渗流特性控制方法的检验研究

检测方法在沉井施工中的应用取得了显著成果。为了更好地保障工程质量和安全,检测方法方向倾向试验检测与现场检测方法,以及现场检测方法与材料特性检测方法,并利用数字化技术进行了全面优化。

(一)方向倾向试验检测与现场检测方法的深度融合

在沉井施工之前,通过在实验室内进行方向倾向试验检测,研究了地下水的流动行为和可能带来的风险。为了确保数据的准确性和可靠性,采用了先进的模拟软件和技术手段,对地下水流动进行了精细化的模拟和分析。同时,在施工现场布置了一系列的地下水位监测点、压力计和渗流量测定设备,实时监测地下水的动态变化情况。实时监测系统能够及时掌握地下水位的变化、水流速度、渗流量等关键数据,为施工提供及时的信息反馈[9]。通过对实验室数据和现场实时监测数据的对比分析,验证了地下水流动模型的准确性,为后续施工提供了有力保障。这种融合应用提高了对地下水行为的认知,为沉井施工提供了更加可靠的技术支持。

(二)现场检测方法与材料特性检测方法的融合应用

在施工现场进行地下水位监测的同时,对沉井施工中使用的防渗材料进行了严格的特性检测。通过对材料的物理性能、化学性能以及耐久性等进行全面测试和分析,确保了材料的质量和性能符合工程要求[10]。为了更好地评估材料的抗渗性能和质量,在现场实时监测数据的基础上,结合材料特性检测数据进行了综合分析。通过对比不同材料在不同工况下的表现,选择最适合工程需求的防渗材料,为沉井施工提供可靠的材料保障[11]。所以该工程排水管道采用了耐腐蚀和抗渗性能良好的材料,明挖段重力流污水管道采用II级钢筋混凝土承插管,O型橡胶圈连接;一般段污水重力流顶管采用III级钢筋混凝土F管,钢套管接口;横穿广州碧桂园社区和下穿大石水道的污水顶管采用螺旋焊缝钢管,焊接;压力流污水管及污水倒虹管采用螺旋焊缝钢管,焊接,钢管及配件的钢材应不低于GB700-2006,Q235-B钢种。

结论与展望

本研究通过对沉井施工中的渗流特性进行深入探讨,分析了多种渗流控制方法的原理和实际应用效果。结合实际工程案例,阐述了方向倾向试验检测与现场检测方法的深度融合、现场检测方法与材料特性检测方法的融合应用,为沉井施工提供了更可靠、更精细的技术支持和保障。这种综合应用不仅提高了沉井施工的质量和安全性,同时也为后续类似工程提供了有益的借鉴和启示,引领着沉井施工技术不断向前发展。

而未来的研究方向包括但不限于:开发新型的防渗材料和工艺,提高防渗帷幕的防渗性能和施工效率;研究地下水动力学模型和数值模拟技术,更精确地预测和控制地下水的流动路径;探索智能化、自动化的渗流监测与控制技术,实现沉井施工过程的实时监测和智能控制;加强跨学科合作,融合土木工程、水利工程、环境科学等多个领域的知识和技术,共同推动沉井施工中渗流特性控制方法的研究与应用。

参考文献:

[1] 刘欣. 城市排水工程沉井施工技术[J]. 建筑技术开发,2022,49(22):27-29.

[2] 郭延锋,刘华. 沉井施工技术在市政工程中的应用[J]. 砖瓦世界,2023(18):49-51.

[3] 陈小威,汤阳,宋力,等. 新孟河延伸拓浚工程黄山河地涵沉井施工技术探讨[J]. 工程与建设,2023,37(2):672-674,749.

[4] 魏利猛. 沉井施工在实际工程中的应用与问题分析[J]. 建材与装饰,2023,19(2):42-44.

[5] 徐海宁,彭夏军,马龙飞. 复杂条件下超深双沉井施工关键技术[J]. 施工技术(中英文),2022,51(7):122-127.

[6] 卫少君. 复杂地层变压管深沉井施工技术应用[J]. 安徽建筑,2022,29(8):33-34.

[7] 郑丽华. 供水工程清水管线沉井施工质量监理控制要点[J]. 居业,2023(1):52-54.

[8] 张峥愈,王顺辉. 道路工程雨水沉井施工要点及其下沉时倾斜的控制措施[J]. 工程机械与维修,2023(5):250-252.

[9] 宋修平,张军. 基于BIM技术的塔拉萨项目海滩沉井施工方案研究[J]. 工程技术研究,2023,8(5):9-12,26.

[10] 钟源. 堤防工程中的堤脚沉井施工技术探讨[J]. 工程技术研究,2021,6(15):118-119.

[11] 蒋永春. 沉井施工对邻近人行天桥梯道的影响分析[J]. 安徽建筑,2022,29(1):132-133.

[12] 王正,宋力,戴成根,等. 连云港市大浦闸下排水通道节制闸沉井施工实践[J]. 安徽建筑,2022,29(12):51-53.