急性脑卒中患者病情起病突然,具有较高的致残率和死亡率,目前临床治疗方法不断进步,治疗水平得以提升,能够有效保护患者生命安全,但是患者预后容易遗留后遗症,其中脑卒中后抑郁较为常见,研究[1-2]证实75%患者会出现抑郁情况,患者注意力无法集中,对学习能力、记忆力也会造成损伤,同时导致患者出现明显负性情绪状态,严重影响其日常生活。针对脑卒中后抑郁患者,临床尚无特效治疗方式,且患者治疗周期较长,难度较高,且存在复发风险,因此临床重视探究更为高效的治疗方式[3-4]。本文探究了早期心理疏导对急性脑卒中后抑郁患者SDS、MESSS评分的影响,报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

2020年1月-2023年1月,以本院收治的急性脑卒中后抑郁患者为研究对象,根据干预差异分2组,对照组:43例,试验组:42例。对照组男24例,女19例,年龄47-69岁,平均(58.33±3.89)岁,抑郁病程:2-17周,平均(9.11±3.02)周;试验组男25例,女17例,年龄46-68岁,平均(57.62±3.64)岁,抑郁病程:3-16周,平均(8.72±3.11)周。上述资料,组间差异小,可比。

纳入标准:(1)出现抑郁症状且程度为轻、中度患者;(2)意识状态正常患者;(3)临床资料完整患者;

排除标准:(1)伴有肝肾等重要脏器严重功能障碍患者;(2)伴有恶性肿瘤患者;(3)中途退出研究患者。

1.2 方法

对照组接受常规干预,患者需遵医嘱服用脑卒中治疗药物,定期复诊,控制原发疾病,同时配合抗抑郁药物治疗,可选择黛力新片,遵医嘱服药,配合重复经颅磁刺激治疗;

试验组接受早期心理疏导干预,基础治疗同上,配合如下措施:(1)认知干预,干预人员积极与患者交流,拉近与患者关系,综合分析患者实际情况,开展健康讲座,向患者及其家属介绍抑郁症状及干预方法,并评估患者疾病认知情况,帮助患者建立正确的认知体系;(2)抑郁程度评估,干预人员了解患者基本情况,使用抑郁自评量表(SDS)进行评估,明确患者抑郁程度;(3)早期心理疏导治疗:①共情疗法,观察患者日常行为举动,掌握患者情绪变化规律,多与患者互动,表达对患者的理解,肯定患者的不适感,并引导患者发泄情绪;②移情疗法,引导患者阅读、聆听音乐、冥想等,转移对疾病的关注;③家庭疗法,医生与患者家属沟通,了解患者家庭实际情况,询问患者职业等信息,鼓励家属多陪伴患者,同时设定具体场景,帮助患者感受生活的美好。配合玩偶干预疗法,家属根据患者喜好挑选玩偶,作为礼物赠送,观察患者看到玩偶的反应,若无异常可继续使用,也可选择其他礼物,为患者找寻喜好事物,帮助其建立对日常生活的寄托。

1.3 观察指标

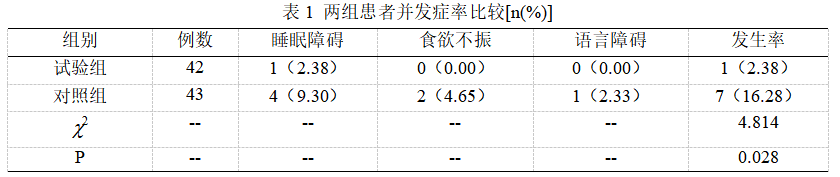

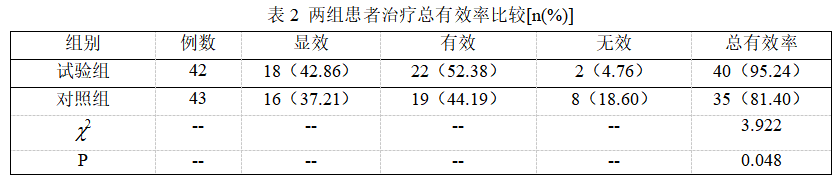

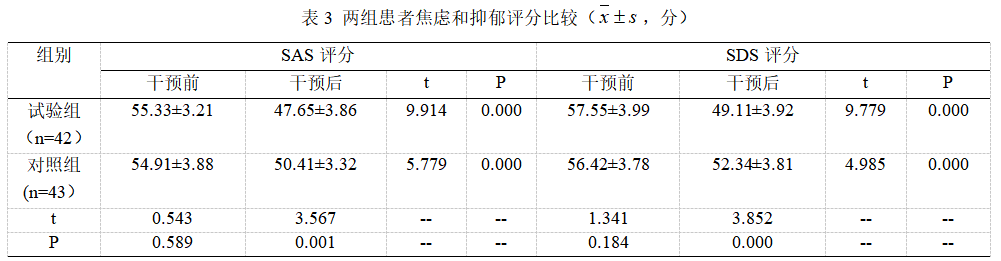

(1)并发症率统计比较,包括:睡眠障碍、食欲不振、语言障碍;(2)治疗效果评估,标准:显效:治疗后患者情绪状态基本恢复病前标准,无不适情况;有效:治疗后患者抑郁评估减分率≥20%,但未达到显效标准;无效:不及上述标准,总有效率=显效率+有效率[5-7];(3)焦虑和抑郁情况评估,使用焦虑自评量表(SAS)、抑郁自评量表(SDS)进行评估,评估患者焦虑、抑郁、兴趣爱好等情况,满分均为100分,分值越低,患者焦虑、抑郁情况越轻,临界值:50分和53分[8-9],于干预前1d和干预后4周评估比较;(4)中枢损伤程度评估,参照哦高级中枢损伤严重程度评定标准(MESSS),内容:语言、上肢肌力、面瘫、水平凝视功能、意识等,满分45分,分值越低,损伤程度越轻[10-11],于干预前1d和干预后4周评估比较;(5)生活质量评估,使用健康状况调查量表(SF-36),内容:情感功能、社会功能、身体状况、精力等,满分100分,分值越高,质量越佳[12-13],于干预前1d和干预后3个月评估。

1.4 统计学处理

统计学软件:SPSS24.0;计数资料:[n(%)] ,行![]() 检验;计量资料:(x̄±s),行t检验;统计学意义指标:P<0.05。

检验;计量资料:(x̄±s),行t检验;统计学意义指标:P<0.05。

2 结果

2.1并发症率

试验组患者并发症率为2.38%,低于对照组16.28%,P<0.05,详见表1;

2.2治疗效果

试验组患者治疗总有效率为95.24%,高于对照组81.40%,P<0.05,详见表2;

2.3焦虑和抑郁评分

干预前两组患者焦虑自评量表(SAS)、抑郁自评量表(SDS)评分组间对比,差异小,无统计学意义,P>0.05;干预后两组患者SAS、SDS评分均低于干预前,P<0.05;干预后试验组患者评分均低于对照组,P<0.05,详见表3;

2.4中枢损伤程度和生活质量

干预前两组患者高级中枢损伤严重程度评定标准(MESSS)、生活质量(SF-36)评分组间对比,差异小,无统计学意义,P>0.05;干预后两组患者MESSS评分均低于干预前,SF-36评分高于干预前,P<0.05;干预后试验组患者MESSS评分均低于对照组,SF-36评分高于对照组,P<0.05,详见表4。

3. 讨论

急性脑卒中后抑郁情况较为常见,可能与患者双侧基底核区出现不同程度损伤有关,同时患者预后容易遗留后遗症,伴有肢体功能或语言功能障碍等问题,对康复缺乏信心,也会担心增加家庭负担,精神压力较大,容易引起抑郁等负性情绪。而当患者出现抑郁情况后,存在持续性心境低落的情况,机体应激反应明显,进一步影响患者预后恢复,因此临床必需结合患者实际情况,加强急性脑卒中后抑郁情况的治疗,促进患者更好地康复,其中心理疏导应用价值较高,具体作用及机制值得进一步探究。

本次研究结果显示:试验组并发症率低于对照组,干预满意度高于对照组,同时干预后试验组SDS评分、MESSS评分均低于对照组,且患者在焦虑和生活质量改善方面优势明显。原因分析如下:早期心理疏导是一种专项心理治疗措施,旨在帮助患者疏导负性情绪,使其保持良好的情绪状态,以此确保机体功能状态稳定[14-15]。针对急性脑卒中后抑郁患者,早期心理疏导注重认知干预,向患者介绍疾病相关知识,帮助患者建立良好的认知体系,对患者进行心理疏导工作,及时帮助患者调整负性情绪,利于坚强患者抑郁程度,预防并发症发生;同时注重心理评估,了解患者真实情况,根据患者实际情况进行分析,切实满足患者真实需求;而在具体治疗过程中注重应用共情疗法,与患者维系良好的关系,从患者角度出发,感知患者的真实感受,安抚患者情绪,配合移情疗法,引导患者学会转移注意力,并通过冥想等方式放松心情,保持良好的情绪状态,调整心境,避免持续心境低落情况发生,维持良好的机体状况。此外重视家庭疗法,引导家属参与治疗过程,从患者日常生活层面出发,进行家庭相关治疗指导,帮助患者在消除抑郁情绪的同时,提升其家庭归属感,利于改善患者整体状态。

综上,针对急性脑卒中后抑郁患者,早期心理疏导能够改善患者焦虑、抑郁情绪,降低患者中枢损伤程度,提升其日常生活能力,并发症率较低,治疗效果理想。

参考文献:

[1] 吕会力, 张丽, 李付华,等. FOCUS夫妻干预对中青年脑卒中患者及其配偶抑郁情绪和心理弹性的影响[J]. 中华现代护理杂志, 2021, 27(16):2204-2208.

[2] 王健, 刘丽, 朱雯燕,等. 五音调神法对缺血性脑卒中后抑郁患者心理和睡眠的影响[J]. 护理学杂志, 2022, 37(6):46-49,57.

[3] 吴宇祥, 张敬华, 虞鹤鸣. 卒中后抑郁的中医心理治疗研究概况[J]. 中医临床研究, 2022, 14(6):15-18.

[4] 赵荣荣, 李谷维. 心理疏导模式在青年人脑卒中患者中的应用[J]. 神经损伤与功能重建, 2020, 15(4):238-239.

[5] 陈长乐, 梁远红, 唐雪花,等. 个体化营养支持配合心理疏导对ICU脑卒中患者的影响[J]. 实用临床医药杂志, 2020, 24(8):107-110.

[6] 李佳祺, 赵彤, 杨琨,等. 脑卒中病人日常感知歧视,失能程度与抑郁的相关性[J]. 护理研究, 2021,35(7):1305-1307.

[7] 张玲霞, 唐雪, 王颜佶,等. 中年脑卒中患者焦虑和抑郁特点及相关因素分析[J]. 中国健康教育, 2019,35(12):1130-1133.

[8] 郝建红, 徐勇, 白瑞芳,等. 早期心理干预对青年急性缺血性脑卒中患者后期康复效果的影响[J]. 中国药物与临床, 2019, 19(20):3562-3564.

[9] 陈韵, 陈坤, 王桂斌,等. 急性缺血性脑卒中患者卒中后抑郁发病率与危险因素分析[J]. 湖南师范大学学报:医学版, 2021, 18(2):20-23.

[10] 尚晓峰, 张莹, 李虹, 等. 老年急性缺血性脑卒中患者衰弱与卒中后抑郁的相关性研究[J]. 中国全科医学, 2020, 23(30):3834-3838.

[11] 徐武平, 熊莉君. 重复经颅磁刺激联合心理干预治疗脑卒中后抑郁患者的疗效观察[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2022, 44(4):348-352.

[12] 曾宁, 陈可涵, 郑洪黎,等. 结构式团体心理疗法联合社会交往训练在脑卒中后抑郁患者中的应用[J]. 中国医药导报, 2022, 19(6):171-174,.

[13] 黄俊琴. 急性脑梗死患者早期抑郁性障碍临床特征及对其实施健康教育的效果[J]. 中国药物与临床, 2021, 21(1):90-92.

[14] 刘孟丽, 杨喜霞, 曾织帜,等. 早期心理护理对脑卒中病人抑郁及神经功能恢复的影响[J]. 中国临床神经外科杂志, 2021,26(9):716-717.

[15] 谢宁伟, 靳茜茜, 刘琳,等. 首发急性缺血性脑卒中患者认知功能障碍与抑郁状态的相关因素[J]. 实用临床医药杂志, 2019, 23(15):1-4.