脑梗死具有发病急、危险性大以及进展速度快等特点的脑血管疾病,极易导致患者出现致残以及致死的严重后果,该病主要发病人群为中老年人,随着我国进入老龄化社会,该病的发病率也随之显著提高,极大地威胁到了我国中老年人群的生命安全[1]。在患者发病后,需要及时对患者确诊,并采取有效的治疗措施,才可以避免患者出现严重的后果,从而挽救患者的生命。尤其是在患者急性期,对患者确诊后及时采取溶栓治疗,不仅能够避免患者死亡,还能够改善患者的预后,是对患者治疗的最佳时机。针对该病,目前主要是采用影像学技术进行诊断,常用的影像学技术为CT技术以及核磁共振技术,其临床应用效果存在着较大的差异,这就需要对患者选择合适的诊断方法,才可以更好地确认患者的病情,从而采取有效的治疗措施。因此,本文旨在探讨分析对急性期脑梗死患者采用核磁共振联合CT技术进行检查的效果。

1 资料和方法

1.1一般资料

选取我院2021年3月到2023年3月期间收治的120例急性期脑梗死患者为研究对象,患者的男女比例为76:44,年龄为42到78岁,均龄为(62.6±11.5)岁;发病时间为1小时到3天,平均(1.24±0.27)天;其中,发病时间在6小时以下的患者28例,发病时间在6小时到24小时之间的患者60例,发病时间在1天到3天的患者32例;全部患者经术后病理检查后确诊,120例患者共检出134个梗死病灶。发病部位包括:脑干6例,小脑13例,枕叶19例,额叶23例,颞叶26例,基底节45例。其中,34例患者为出血性脑栓塞,40例患者为缺血性脑梗死,46例患者为腔隙性脑梗死。

1.2方法

全部患者均接受CT联合核磁共振技术检查。

CT检查使用的仪器为128层螺旋CT扫描仪,各项参数为:层厚5.0毫米,层距5.0毫米,电压120千伏,电流150毫安。检查流程为:在患者进入检查室后,帮助其调整为仰卧位,清除其头部饰品,对患者的整个颅脑进行扫查,先对其行连续扫描检查,然后以轴位断层逐层扫描。

核磁共振检查使用的仪器为2.0T磁共振扫描仪,各项扫描参数为:层距1.5毫米,层厚5.0毫米到7.0毫米,视野230毫米;弥散加权成像:矩阵128×128,重复时间2900毫秒,回波时间84毫秒;T1WI序列:矩阵256×256,重复时间500毫秒,回波时间7.8毫秒;液体衰减反转序列:纵向弛豫时间2500毫秒,重复时间900毫秒,回波时间109毫秒,矩阵256×256。

1.3观察指标

1.3.1不同时间段患者的检出率

统计CT联合核磁共振技术对发病时间在6小时以下、6小时到24小时之间以及1天到3天患者的梗死病灶检出率。

1.3.2不同位置脑梗死灶检出率

在通过CT联合核磁共振技术完成对患者的诊断后,比较不同检测方法对不同位置脑梗死灶检出率。

1.3.3不同类型脑梗死诊断准确率

在通过CT联合核磁共振技术完成对患者的诊断后,比较不同检测方法对患者脑梗死类型的诊断准确率。

1.3.4病灶直径

在通过CT联合核磁共振技术完成对患者的诊断后,比较不同检测方法检出的病灶直径。

1.4 统计学分析

通过SPSS22.0统计学软件分析,百分比表示计数资料,行卡方检验;对计量资料行t检验,用均数±标准差表示。P<0.05表明对比存在差异。

2 结果

2.1 不同时间段患者的检出率对比

联合检查对不同时间段患者的检出率较CT与核磁共振技术更高,核磁共振技术对不同时间段患者的检出率较CT技术更高,对比有统计学意义(P<0.05)。见表1:

表 1不同时间段患者的检出率对比[n/(%)]

注:联合检查与CT技术以及核磁共振技术对比(x2=55.053,P=0.000,x2=16.119,P=0.000);核磁共振技术与CT技术对比(x2=16.556,P=0.000)。

2.2 不同位置脑梗死灶检出率对比

联合检查对不同位置脑梗死灶检出率较CT与核磁共振技术更高,核磁共振技术对不同位置脑梗死灶检出率较CT技术更高,对比有统计学意义(P<0.05)。见表2:

表 2不同位置脑梗死灶检出率对比[n/(%)]

注:联合检查与CT技术以及核磁共振技术对比(x2=35.371,P=0.000,x2=14.850,P=0.000);核磁共振技术与CT技术对比(x2=6.308,P=0.012)。

2.3不同类型脑梗死诊断准确率对比

联合检查对脑梗死类型诊断准确率较CT与核磁共振技术更高,核磁共振技术对脑梗死类型诊断准确率较CT技术更高,对比有统计学意义(P<0.05)。见表3:

表 3不同类型脑梗死诊断准确率对比[n/(%)]

注:联合检查与CT技术以及核磁共振技术对比(x2=56.563,P=0.000,x2=7.585,P=0.005);核磁共振技术与CT技术对比(x2=31.402,P=0.000)。

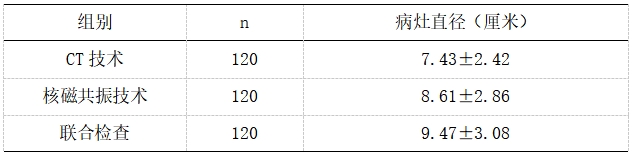

2.4病灶直径检出对比

联合检查检出的病灶直径较CT与核磁共振技术更高,核磁共振技术检出的病灶直径较CT技术更高,对比有统计学意义(P<0.05)。见表4:

表 4病灶直径检出对比(x̄±s)

注:联合检查与CT技术以及核磁共振技术对比(t=5.705,P=0.000,t=2.241,P=0.025);核磁共振技术与CT技术对比(t=3.450,P=0.000)。

3 讨论

脑梗死指的是椎基底动脉主干(及其分支)或者是颈内动脉出现阻塞,导致相应供血区域处于缺血、缺氧所引发的疾病。致使患者发病的主要原因为血栓形成,部分患者也可能因细菌感染以及肿瘤等因素导致发病[2]。该病会对患者的脑组织造成不可逆性的损伤,极易导致患者出现神经功能障碍等问题,甚至会危及到患者的生命。急性期脑梗死指的是发病时间在3天以内的脑梗死患者,在这个时间段对患者尽快确诊,并采取有效的治疗措施,是挽救患者生命的核心关键。尤其是在患者发病的3小时到6小时内,对其采取溶栓治疗可以取得理想的预后。所以,针对急性期脑梗死患者,尽快确认其脑梗死类型,并明确病灶位置,对患者的治疗有着极其重要的意义[3]。

CT技术属于目前临床上应用极为广泛的一种影像学技术,在多种脑部疾病的诊断中均有着较好的应用效果,其优点在于空间分辨率较高,将其用于脑梗死患者的诊断中,能够对其病变进行识别[4]。然而,在临床实践中,其暴露出了较多的问题,主要在对患者检查时,容易受到患者病灶密度的干扰,如果患者的病灶累及范围较大,将导致病灶组织密度下降,致使无法有效检查。同时,还会受到占位效应、水肿等多种因素的影响,很容易会出现漏诊或误诊的问题。核磁共振技术同属于临床上的常用影像学技术,将其用于急性期脑梗死的诊断中,可以根据患者脑组织中的含水量,有效判断患者的病灶位置,且可以确定患者的血管狭窄程度,明确其侧支血管血液供应情况,相比CT技术具有更高的诊断价值[5]。通过将两种影响学技术相结合对脑梗死患者应用,则可以取得更为理想的诊断效果,可以很好地避免出现漏诊与误诊的问题,且可以获取患者病情更为丰富的信息,能够为开展对患者的后续诊疗活动提供有效的依据,保证治疗方案的针对性与有效性。本次研究结果显示:联合检查对不同时间段患者的检出率较CT与核磁共振技术更高,核磁共振技术对不同时间段患者的检出率较CT技术更高,对比有统计学意义(P<0.05);联合检查对不同位置脑梗死灶检出率较CT与核磁共振技术更高,核磁共振技术对不同位置脑梗死灶检出率较CT技术更高,对比有统计学意义(P<0.05);联合检查对脑梗死类型诊断准确率较CT与核磁共振技术更高,核磁共振技术对脑梗死类型诊断准确率较CT技术更高,对比有统计学意义(P<0.05);联合检查检出的病灶直径较CT与核磁共振技术更高,核磁共振技术检出的病灶直径较CT技术更高,对比有统计学意义(P<0.05)。

综上所述,对急性期脑梗死患者采用核磁共振联合CT检查的效果更为确切,可以有效为患者确诊,且能够对其梗死病灶的体积和位置进行准确判断,并可以确定患者的梗死类型,这样就可以有效制定对患者的治疗方案,更好地挽救患者的生命。尤其是针对早期发病患者,具有较高的检出率,这样就能够及时对患者采取针对性的治疗,在早期采取针对性的治疗,从而避免患者出现严重的后果,并取得理想的预后。

【参考文献】

[1]江小华.磁共振弥散加权成像与磁共振血管成像联合诊断急性期脑梗死的价值观察[J].江西医药,2022,57(09):1286-1288.

[2]张竞睿,李南南,刘志鹏等.CT灌注成像联合MRI诊断超急性期脑梗死患者的价值分析[J].中国卫生标准管理,2023,14(07):156-160.

[3]周超,伍晗,郭玉林.MRI与CT对老年多发性急性期脑梗死的诊断价值分析[J].现代医学与健康研究电子杂志,2022,6(22):107-111.

[4]姜圣男,李香营,陈建强.核磁共振联合CT检查在急性期脑梗死患者临床诊断中的应用分析[J].影像研究与医学应用,2021,5(16):205-206.

[5]魏园园.磁共振联合CT检查在急性期脑梗死患者诊断中的临床价值分析[J].影像研究与医学应用,2023,7(03):140-142.